フリーターが就職するにはどうすればいい?

かつて日本には、就職氷河期と呼ばれた時代もありました。

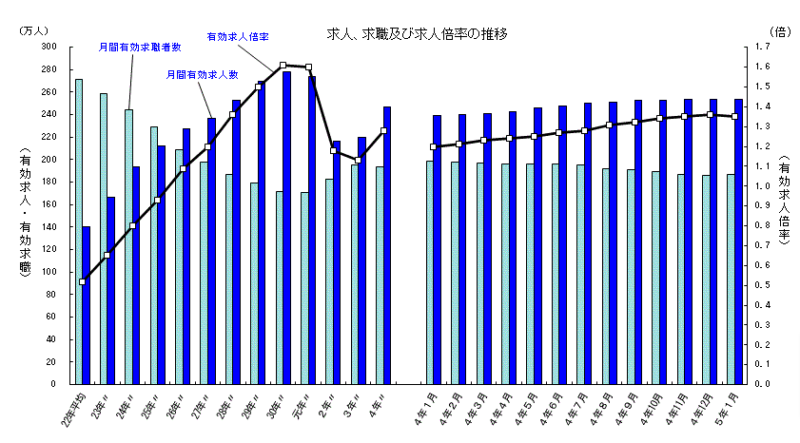

しかし現在は求職者の人数を求人数が上回っており、フリーターでも就職しやすい状況です。

厚生労働省の『一般職業紹介状況』によると、2024年1月分の令和5年1月の有効求人倍率は、1.35倍でした。

※出典:厚生労働省『一般職業紹介状況』令和5年1月分|求人、求職及び求人倍率の推移

フリーターは「自分の経歴に自信がない」と就職を難しく感じてしまう人が多いですが、たとえ30代以降のフリーターでも正社員になれる可能性は十分にあるので、諦める必要はありません。

今回はどうすればフリーターが正社員として就職できるのか、知っておくべきことと心構えについて解説します。

- フリーターを続けるより就職がおすすめ。就職活動では、常識的ですぐに辞めないことをアピールする。応募者が自分以外にいない場合はチャンス

- 現代は多くの業界で人手不足となっているため、しっかり対策さえすればフリーターの正社員就職は難しくない

今回記事を書いたライター

うみ(umi)

うみ(umi)

5年間のフリーター生活を経て26歳で本気の就活で会社に就職。

その後3年間で会社員も退職。

それからは、2016年10月頃よりフリーランスとして働く。

20代後半で就職した元フリーターのブログ

・サポートが手厚い

・LINEでのカウンセリングが可能

フリーターが就職するために必要な知識

就職、採用試験というのは通常学校で習わないですし、特に若いうちはそれに従事している友達などもいないため、「やり方がわからない」という人が大半だと思います。

私自身、高校生の頃に初めて就活した時はわからないことだらけでしたし、26歳の時に採用試験について勉強するまでずっとわからないままでした。

「採用試験とはなんぞや?」

これがわからないまま就活をしても上手く出来ません。

では採用試験とは一体何なのか?

ポイントは以下の3つ。

- 採用試験は採用する側の企業と志望者とのマッチング

- 企業は基本的に常識があってすぐに辞めない人を探している

- 応募者が複数いる場合は相対評価となる

です。

この3つを理解しておけば対策が非常に立てやすくなります。

採用試験は採用する側の企業と志望者とのマッチング

大多数の人は学校で「試験」を経験したことがありますが、逆に学校以外の試験を受けたことがある人は少ないです。

あるとしても入学試験や就職の採用試験を除けば「資格試験」や「認定試験」など。

これら学校の試験や資格試験には「合格ライン」という基準値があり、合格ラインより点数を獲得した人が「合格」となります。

そのため特に高校や大学の新卒採用試験で、多くの学生は(見えない)合格ラインを目指して就活に挑みます。

しかし、特に中途採用の試験では、この「合格ライン」を目指すという考え方は完全に誤り。

なぜなら就職の採用試験には明確な採用基準がなく、面接官が「良い」と思った人を採用し、「違う」と思った人を不採用にするからです。

私は以前、地元のカラオケ店で正社員をしていたので、アルバイトの採用試験をしていたことがあります。

その時に、早稲田大学の卒業生で、現在福祉系の専門学校に通っているという20代の男性がアルバイト志望で面接に来たのですが、その直前に面接に来た別の人を採用することにほぼ決定していたんですよね。

その男性は受け答えも印象も良く、何の問題もなかったのですが、直前に面接をした人にほぼ決めていたことと、こちらが来てほしい曜日に来られない可能性があるという理由もあって不採用にしました。

採用試験では客観的に見てどんなに素晴らしい人だったとしても、採用側が「相応しくない」と判断すれば採用することはありません。

逆に輝かしい学歴がなくても、職歴がなくても企業が「採用したい」と思える人材であれば採用されるのです。

わかりやすい例を上げると、「40代専門職の男性」はその専門分野では知識、経験が豊富なため採用したいと思う企業は多いかもしれませんが、専門外の分野へ転職しようとすると「未経験の40代男性」となってしまい、転職活動は難航するでしょう。

20代の正社員経験のないフリーターも「若いフレッシュな人材をイチから育てたい」と考える企業であれば十分採用される可能性がありますが、「経験のある即戦力がほしい」という企業にとってはたとえどんなに優れた人材でも採用を見送ります。

学校の試験とは違い、勉強が出来ても、面接で好印象でも「求める人材ではない」と判断されれば採用はされないのです。

企業は基本的に常識があってすぐに辞めない人を探している

採用試験とは一体何なのか?

2つ目のポイントは採用する企業が求める原則的な人物像についてです。

上述した通り、採用試験は企業と志望者のマッチングであり、人材を求める企業は単に「良い人」を探しているのではなく、会社に適した人を求めています。

会社に適した人というのはそれぞれ会社によって変わってくるので、企業が求める人材、採用される人材に正解はありませんが、企業は原則的に、

「常識があってすぐに辞めない人」

を求める傾向にあることを覚えておきましょう。

極稀に例外もあるかもしれませんが、圧倒的大多数の企業はこの2つ(常識があることとすぐに辞めないこと)を重要視しています。

常識的かどうか採用試験で試されている

実は面接や書類選考などは話の内容、中身よりも、まず一般常識があるかどうか試されているケースが多いです。

例えばすごくシンプルに、

- 面接で遅刻をしない

- 正しい敬語が使える

- 挨拶が出来る

- 応募書類に添え状がある

などで、その人に一般的な常識が備わっているかどうかがわかります。

大事な日であるはずの面接当日に遅刻してくるような人は、一般常識がない人とみなされる可能性は高いですよね。

「ありがとうございました」

などの挨拶が出来ない人は、社内で人間関係を円滑にできるかどうか不安が残ってしまいます。

こういった世間一般で言われる「常識」「マナー」のようなものは、いかなる業種、職種に応募する場合でもとても重要になってきます。

企業はすぐに辞めない人を採用したいと思っている

もう一点、企業が求める原則的な人物像について重要な要素は「すぐに辞めない人」です。

これも上述した「常識のある人」と同じかそれ以上のレベルで重要視しています。

会社側は社員を雇う際に実はかなりのコストを掛けています。

求人サイトや広告で募集する場合は掲載費用が発生しますし、書類選考や面接試験にも労力が掛かります。

たとえ20分程度の面接でも、10人面接すれば200分、準備や選考時間を考慮すればそれ以上に時間を取られるわけなんですよね。

しかも面接官はよほどの大企業を除けば普通日常的な業務をする社員が担当し、場合によっては社長や重役クラスが担っています。

また、採用に掛かるコストだけでなく、採用してからもコストは掛かります。

新入社員は教育が必要ですし、未経験者の採用であれば一人前になるまでに1年以上要するケースもあります。

1年掛けて育ててやっと一人前になったのに辞められてしまうと、また求人を募集して採用試験を行って、また育てなければならない・・・

特に小さい企業にとっては、人を雇うのはたった一人でもかなりの労力を要するんですよね。

応募者が複数いる場合は相対評価となる

最後に採用試験で絶対に知っておくべき重要なポイントは、「採用試験は相対評価となる」ということです。

学校のテストで、合格ラインが80点以上であれば、クラス全員が80点以上を採れば全員が合格することが可能です。これを絶対評価と呼びます。

採用試験では通常「◯人だけ採用」という形で募集が行われるため、どんなに優秀な人が集まっても、「1人だけ採用」であれば採用されるのは1人です。

また逆に、「10人採用」という枠に、募集が5人しか来なかった場合、あまり優秀でない人材ばかりだったとしても5人とも採用される可能性があります。もちろん企業は「採用する」以外にも「まだ募集を続けて待つ」という選択も出来るので定員割れがすなわち採用につながるとは限りません。

ただ、同じ人が同じ会社に応募したとして、たくさんの人が応募をしているタイミングで応募するのと、全然応募者が集まっていないタイミングで応募するのとでは、採用率に大きな開きが出てきます。

過去に私はハローワーク経由で応募した会社で採用されましたが、「高卒者」「未経験者」を採用したのはそれが初めてだったそうです。

採用理由はやはり「応募者が他にいなかった」というのが大きいようで、私の実力ではありません(笑)

- 応募者が自分以外にいない

- 採用に緊急性がある(すぐに雇いたい)

この条件が揃っていれば、本来採用を見送るような人材であったとしても、上述した最低限の条件(一般常識があってすぐにやめそうにない)を満たしていれば採用する可能性は高いのです。

なので私は求人に応募する際に「応募している人の人数」と「不採用者の人数」、それと「いつから募集しているか」を確認するようにしています。

1週間以上前に求人情報を出していて、応募者がが一人もいない場合は、応募が全然集まっていないため、面接まで通過出来る可能性は高いです。

逆に応募者が殺到していると面接はおろか、書類選考で不採用となる可能性が上がります。

就職するために必要な知識まとめ

ここまで本気で就職したいと考えるフリーターが知っておくべき採用試験について解説してきました。

- 採用試験は採用する側の企業と志望者とのマッチング

- 企業は基本的に常識があってすぐに辞めない人を探している

- 応募者が複数いる場合は相対評価となる

この3つを知っておけば対策が立てやすくなります。

採用試験は採用する側の企業と志望者のマッチングなので、自分を必要とする企業に応募しないと採用されることはありません。

極端な例を挙げると、

「フリーターは絶対採用しない」

と考えている企業相手では、どんなに優れた人でも、フリーターである時点で採用されることはありません。

後は一般的な常識を意識して、面接ではすぐに辞めない人材をアピールすることが大切です。すぐに辞められない理由などを準備しておくと良いでしょう。

そして最も重要なことは「応募者が複数いる場合は相対評価となる」ということ。

求人に応募する前に、

- 応募者の人数

- 不採用者の人数

- いつから募集しているか

の3点を必ず確認しましょう。

就職の心構え

最後にフリーターが就職する際の心構えにについて、実際に就職した私からお伝えいたします。

心構えと言っても基本的には、

「前向きに頑張ろう」

という内容です。

就職した会社がダメだったらまた転職すれば良い

「正社員として働くのがしんどそう・・・」

「受かった企業がブラック企業だったらどうしよう・・・」

そう思って、中々正社員の求人に応募が出来ない人は多いと思います。

私もそういう時期があり、結局派遣で働いていたりもしました。

正社員として入社する以上は一生その会社に勤める気持ちで・・・となってしまいますが、私はそこまで気負う必要はないと思ってます。

面接の時は「すぐに辞めるかも・・・」という気持ちで挑むのはNGですが、基本的には、

「ダメだったらすぐにやめてまた転職すればいいか」

というくらいの気持ちで就職活動をした方が良いです。

そうしないと求人に中々応募出来ませんし、前にも進みづらくなってしまいます。

今だけは就職する以外の選択肢を捨てる

正直なところ、フリーターは今すぐ就職しなくても死ぬことはないですし、アルバイト生活のままずっと暮らしていくことも出来ると思います。

「正社員として働かなければいけない」

という世間一般の常識を捨てることだって出来るのです。

だからこそずっとフリーターとしてアルバイト生活を続けている人は少なくないですし、それがすなわち最悪の人生だと言い切ることも出来ません。

むしろ幸せな人だって多いんじゃないかと思います。

そう考えると、「別に正社員として就職しなくても良いかな」と思ってしまうのもわかります。

ですが、どこかで変わらなければ今のままです。

また、表面的には今のままかもしれませんが、人間は誰しも必ず老化が進むので、今のままでいるということはすなわち後退、衰退へと向かっているのです。

現状維持なんて出来ない。

「定職に就かずにこのままバイト生活を続ける」

という選択は一番楽で、一番確実な道だと思います。

しかし、少しでも「現状を変えないといけない」という思っている方は、今だけは「就職する」という以外の選択肢を捨ててみてはどうでしょうか?

就職する以外の選択肢を考えるのはいったん就職してからでも良いと思いますよ。

まとめ

ここまでフリーターが就職するための知識と心構えについて書いてきました。

現状ではいったん就職した方が学べることは多いですし、社会的な信用も上がります。

現代社会は特に若年層の労働力不足が深刻なので、比較的採用されやすい今のうちに就職活動に励むのが良いと確信しています。

それでもフリーターの採用率はそれほど高いわけではないので場合によっては難航する可能性も高いです。

ですが諦めずにしっかり対策を立てて挑めば、ほぼほぼ内定をもらうことは出来るでしょう。

特に20代であれば必ず定職は見つかるので、諦めずに頑張ってみてください。

- 公開求人数

- 約200,000件

- 掲載の多い業種

- IT/通信/広告/メディア/メーカー/商社/不動産/金融/コンサル/人材/小売

- 掲載エリア

- 全国47都道府県に対応

- 特徴

- ・経歴に自信がなくても転職できる

・サポートが手厚い

・LINEでのカウンセリングが可能