建築業許可を申請するにあたり、法人・個人のどちらで申請するのが良いのか迷ってしまう人がいます。

建築営業許可は法人で申請するか個人で申請するかによって、節税に繋がったりスピーディに許可が取得できたりと、異なるメリットがあります。

一方でそれぞれ特有のデメリットもあるため、安易な選択はできません。

この記事ではこれから建築業許可の取得をする人に向けて、法人で申請すべきか個人で申請すべきかメリット・デメリットなどをまじえながら解説していきます。

ぜひ最後まで目を通して、建築業許可取得の参考にしてください。

建築業許可は法人・個人のどちらで申請するのが良い?

インターネット上では「建築業許可は法人での申請が有利」と解説しているページが多いです。

しかし、どのような事業を始めるのかは個々によって違います。

そうである以上、そうした情報を鵜呑みにして安易に法人で申請するのは賢明ではありません。

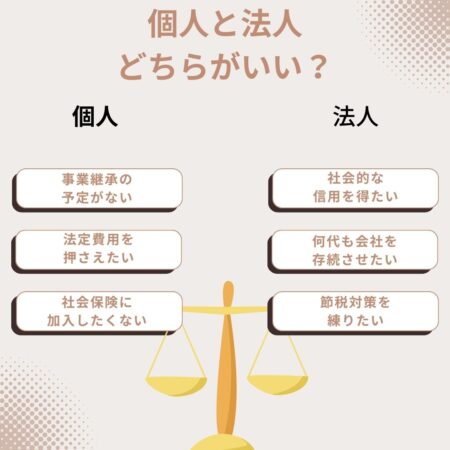

ここでは、法人で申請したほうが良い場合と個人で申請したほうが良い場合の例を解説します。

ただし、先ほども触れた通り事業計画や事業内容は開業する人によって違います。

あくまで参考程度にとどめ、ご自身の計画をよく考えた上で個人申請か法人申請かを選んでください。

法人で申請したほうが良い場合

まずは法人での申請がおすすめなケースを考えてみましょう。

法人で申請した場合には、支払うべき税金が押さえられるケースがあります。

節税対策を練りたい場合は法人での申請を検討してみましょう。

個人事業主の所得税が所得の額に応じて変動するのに対し、法人税は一定税率です。

1つの目安として、建築業許可を取得してすぐに500万円以上の売り上げを確保できそうなら節税が狙えます。

また、事業継承がしやすい・社会的信頼度が高いなどのメリットもあるので、将来会社を大きく成長させていきたい場合は法人での申請がおすすめです。

個人で申請したほうが良い場合

つづいては個人で申請したほうが良いケースを見てみましょう。

個人で申請した場合、建築業許可が付与されるのは事業主のみです。

したがって、事業を継承させるつもりがない場合は個人での申請で十分と言えます。

法人で申請する場合は20万円の法定費用が発生するので、無駄な出費を抑えられます。

また従業員数を5人未満にする予定の場合も、個人での申請を検討しましょう。

個人事業で従業員数が5人未満のケースでは社会保険の加入義務がないため、未加入にすればそれだけ費用を抑えられます。

加えて、1ヵ月でも早く許可を得たい場合も個人での申請がおすすめです。

法人の場合と比べて手続きがシンプルなので、早めの許可が期待できます。

建築業許可を個人で申請するメリット4選

では次に、建築業許可を個人で申請するメリットを見ていきましょう。

この記事では建築業許可を個人で申請するメリットを、以下の4つに絞って解説します。

- 法人と比べると費用が安い

- スピーディに許可がもらえる

- 従業員数によっては社会保険の加入が不要

- 赤字経営の場合は税金が免除

それぞれ見ていきましょう。

①法人と比べると費用が安い

法人での申請時には、法定費用として20万円が必要です。

法人で申請する場合、公証人に定款の認証を受ける必要がありますが、手数料も発生します。

さらに定款の認証が済んだ後は法務局での登記に進みますが、この際にも登録免許税という税金を払わなければなりません。

個人で申請する場合にはこうした費用は発生しないので、申請にかかるお金を安く抑えられます。

個人でも法人でも信頼のある業者ならば、通常三ヶ月程度で許可を得ることが可能です。

②スピーディに許可がもらえる

個人の申請は、法人の申請と比べて許可がスピーディーです。

法人化には法務局での審査や税務署での手続き、書類の作成などにかなりの時間を要します。

最短で作業を進めたとしても1ヵ月は必要です。

一方個人申請の場合はそうした作業が省けるので、法人の場合と比べると早めの許可が狙えます。

事情があってすぐにでも許可が欲しい場合には、個人での申請がおすすめです。

③従業員数によっては社会保険の加入が不要

法人の場合、たとえ従業員が1人であっても社会保険の加入が義務付けられています。

一方個人事業の場合は、従業員が5人未満の場合は社会保険への加入は任意です。

つまり5人未満の従業員数で事業を運営する場合、社会保険に加入しないことで会社で負担する社会保険料を解消できるのです。

④赤字経営の場合は税金が免除

たとえ建築業許可を取得できても、経営が順風満帆にいくとは限りませんよね。

時には赤字経営が続く時期があってもおかしくありません。

個人で申請すると、赤字の際は所得税の納税が免除されます。

経営が苦しいときに出費が抑えられるのは、個人申請の大きなメリットの1つです。

④建築業許可を個人で申請するデメリット4選

続いては建築業許可を個人で申請するデメリットについてです。

以下の4項目を見てみましょう。

- 社会的信用を得にくい

- 事業継承がしづらい

- 節税対策につながりにくい

- 事業主しか経営管理者になれない

メリットばかりに目を向けると、後々大きな後悔につながりかねません。

それぞれしっかり押さえてください。

①社会的信用を得にくい

個人は法人と比べると、社会的な信用が得にくい点に注意が必要です。

仕事を依頼する側は、個人よりも法人の方が良いというイメージをもっている事が多く、法人の競合他社に仕事が流れるケースがあります。

また社会保険に加入しない場合は、信頼性の観点から優秀な従業員が集めにくい一面もあるため、人材不足に悩まされる場合もあるのです。

②事業継承がしづらい

建築業許可を個人で申請した場合、許可が付与されるのは事業主のみです。

そのため事業を何代にもわたって存続させる、といったことはできません。

さらに売り上げによって得た貯金や家や車などの資産は事業主個人の持ち物になるため、相続や贈与の際にはそれぞれ相続性や贈与税などの税金が発生します。

このように長期にわたって会社を存続させたい場合、個人での申請はネックになることが多いです。

③節税対策につながりにくい

節税は企業経営の基礎ともいえるほど重要な要素です。

十分な対策を立てれば年間の出費を大きく抑えられます。

しかしさまざまな節税対策を立てられる法人と比べると、個人事業が立てられる節税対策は限定的です。

退職金共済などの節税対策もありますが、節税は多くの対策を立てることで大きな効果を発揮するものなので、節税の選択肢が少ない点は大きなデメリットと言えます。

④事業主しか経営管理者になれない

法人であれば経営管理者は他の役員でもつとめられますが、個人事業は事業主しか経営管理者になれません。

経営管理者と二人三脚で事業を展開できないので、経営の幅が狭まる恐れがあります。

経営に関して大きな自信がある事業主でない限り、経営管理者を他の人に任せられない点はデメリットの一つと言えます。

建築業許可を法人で申請するメリット4選

では次に、建築業許可を法人で申請するメリットについても押さえましょう。

この記事では特に重要なメリットを以下の4項目に絞りました。

- 節税対策が練りやすい

- 事業継承がしやすい

- 社会的信用を得やすい

- 優秀な人材が集まりやすい

順番に解説していきます。

①節税対策が練りやすい

法人は個人事業主と比べて節税対策の選択肢が幅広いと言えます。

代表的な節税対策が生命保険です。

保険料の一部を経費として計上できるので、多くの法人が節税対策に利用しています。

さらにこうした生命保険は法人向けのものがほとんどなので、個人事業主は節税対策に活用しづらいのです。

事業成功の大きなカギでもある節税対策が練りやすいのは、法人の大きなメリットの1つと言えます。

②事業継承がしやすい

法人で申請をした場合、建築業許可が付与される対象は「事業主」ではなく「法人」そのものです。

したがって、次の世代に事業を継承したり社長の交代が発生したりしても、新たに建築業許可を取り直す手間がありません。

さらに法人で得た売り上げから獲得した資産は法人の持ち物となるため、相続税や贈与税といった税金も避けられます。

③社会的信用を得やすい

先ほども触れた通り、一般的には個人事業主と比較すると法人の方が社会的信用を得やすいです。

企業によっては法人としか取引をおこなわないケースもあることを考えればよくわかりますね。

また、社会的信用が高いことによるメリットは仕事の受注だけではありません。

銀行からの融資や資金調達といったシーンでも、社会的な信用が役立ちます。

④優秀な人材が集まりやすい

法人にすることで社会的信用度が高まれば、人材の確保もしやすくなります。

従業員数が5人未満の場合は社会保険への加入が任意である個人事業に対し、法人はたとえ従業員が1人だけでも社会保険に加入する義務があります。

従業員にとって社会保険は、働きやすい環境の第一ともいえるほど重要かつ基本的な要素です。

将来の法人設立のためにも重要な書類です。

建築業許可を法人で申請するデメリット4選

大きなメリットがある法人申請ですが、デメリットもあります。

以下の4つのデメリットを見てみましょう。

- 法定費用が発生する

- 経費がかさみやすい

- 社会保険に強制的に加入しなければならない

- 赤字経営でも税金がかかる

個人申請の場合と同様、メリットだけでなくデメリットについてもきちんと押さえることで、ミスのない選択に役立ちます。

それぞれしっかり目を通してください。

①法定費用が発生する

先ほども触れた通り法人で申請をする場合、およそ20万円の法定費用が発生します。

しかもこれは、自分自身で手続きを行った場合です。

司法書士・行政書士などの専門家に手続きの代行を依頼した場合は、さらに費用が発生します。

決して安くない金額のため、費用をなるべく抑えたい場合には無視できないデメリットです。

②経費がかさみやすい

法人は経理の処理が多いうえに非常に煩雑です。

専門的な知識も必要なため、個人でこうした処理を片づけるのは容易ではありません。

経理の処理は税理士に依頼した方が確実かつ迅速であるものの、当然毎月の顧問料が発生します。

1ヵ月で見れば大した出費と感じない場合もありますが、年間を通じると無視できない出費です。

③社会保険に強制的に加入しなければならない

何度か触れている通り、法人は従業員が1人だけであっても必ず社会保険に加入しなければなりません。

健康保険及び厚生年金保険は、会社が半額を負担しなければならないため出費がかさみます。

負担は対象従業員の年収のおよそ15%にも上るので、少なくない出費です。

さらに付随する手続きも多くなるので管理しなければならないことも増えます。

④赤字経営でも税金がかかる

個人事業では、赤字の場合は所得税や住民税などの納付が免除されます。

一方法人の場合は、たとえ赤字経営であっても法人住民税を支払わなければなりません。

経営が苦しいときには大きな追い打ちとなり得ますね。

また資本金が1億円を超える大規模な会社では、資本割と付加価値割についても納付の義務があります。

将来の建築業許可獲得にあたってはGATEN職がおすすめ

将来の独立や建築業許可の獲得にあたっては、専任技術者の設置が必要です。

個人事業主であれば専任技術者の兼任が可能ですが、専任技術者になるには資格の取得や豊富な経験が必要になります。

そんな時に頼れるのが「GATEN職」です。

GATEN職は建築業界の求人に特化した転職サイトで、将来の独立や建築業許可の取得を目指している人にピッタリな求人を数多く取り揃えています。

ぜひ登録して、建築業許可取得に向けてスタートを切りましょう!

まとめ~建築業許可は法人・個人のどちらで申請するのが良いのかはケースバイケース

この記事では、建築業許可は法人・個人のどちらで申請するのが良いのか悩んでいる人に向け、それぞれの申請のメリット・デメリットなどをさまざま解説してきました。

インターネット上では「法人での申請が有利」という情報が多数派を占めますが、事業計画や経営方針が一定でない以上、安易に法人で申請するのは考えものです。

個人での申請・法人での申請にはそれぞれ良い点と悪い点があるので、どの様な事業を始めたいのかと照らし合わせて、ケースバイケースで最善な方を選んでください。