「建設業許可票」とは、建設業を営む企業が正式な許可を得ていることを証明する重要な標識であり、一般に「金看板」とも呼ばれています。

建設業法第40条では、その店舗や発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示することが法律で義務付けられています。

建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない

掲示義務を怠った場合、建設業法第55条第3項に基づき10万円以下の過料に処される可能性があるため、注意が必要です。

建設業許可票は行政から支給されるものではなく、建設業許可通知書が受理された後に事業者自身で作成・用意する必要があるため、早めの準備が肝心です。

この記事では、建設業許可票(金看板)の基本的な意味や法律上の義務、取得の流れ、金看板の作成方法、掲示しない場合のリスクまでを分かりやすく解説します。

- 建設業許可票(金看板)とは

- 建設業許可票(金看板)の掲示が必要な場所・サイズ規定

- 建設業許可票(金看板)取得までの流れ

- 建設業許可票(金看板)の作成方法

- 建設業許可票(金看板)を掲示しない場合の罰則

- 建設業の求人掲載・取引先探しにおすすめのサービス

建設業許可を取得し事業をスタートさせる方や、求人の募集を考えている方には、建設業界専門の求人サイト「GATEN職」を活用ください!

建設業・土木業・職人系等のガテン系業種に特化しているため、経験者や即戦力人材の採用にも強く、採用活動を効率的に進めたい方に最適です。

さらに、「GATEN職」と連携した取引先マッチングサービス「ガテ・バースweb」もご利用いただけるため、求人掲載だけでなく取引先探しも同時に進められます!

求人掲載の予定がない場合は、「ガテ・バースweb」のみの登録も可能です。

ミスマッチの少ない採用活動・協力会社探しをしたい建設業事業者の方は、ぜひGATEN職の活用をご検討ください。

建設業許可票(金看板)とは

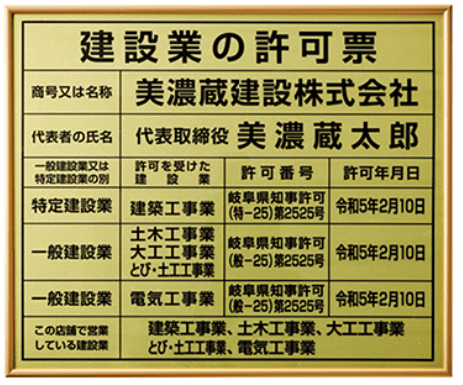

引用:看板のサインシティ「建設業の許可票 アルミ複合板 屋内用(メーカー:美濃クラフト)」

建設業許可票(金看板)とは、建設業を営む事業者が正式に許可を受けていることを公に示す標識です。

金色の見た目が多いことから「金看板」とも呼ばれ、発注者や取引先に対して信頼性を示す役割を果たします。

建設業許可票(金看板)の特徴

- 建設業法に基づき掲示が義務化

- 事務所と工事現場に設置が必要

- 許可を受けた業種や許可番号を記載

正式に建設業の許可を持っていると証明する看板

建設業許可票は、建設業者が正式に国や都道府県から許可を受けていることを証明する看板です。

建設業許可票は事務所や工事現場に掲示され、業者が適法に許可を受けていることを誰でも確認できるようにしています。

公共工事の入札資格としても重視されるため、企業の事業拡大に欠かせません。

さらに、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を受注するためにも取得は必須となっています。

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

建設業許可票(金看板)には代表者氏名、許可番号、許可を受けた業種などが記載されます。

| 建設業許可票に記載される主な項目 | |

|---|---|

| 商号または名称 | 会社名や屋号 |

| 代表者氏名 | 法人代表者や事業主の氏名 |

| 許可番号・許可年月日 | 行政庁から発行された番号と日付 |

建設業許可票の掲示は法律で義務づけられている

建設業許可票の掲示は建設業法第40条に基づいて義務付けられています。

営業所や直接請け負った工事現場ごとに、公衆が見やすい場所へ掲示しなければなりません。

掲示を怠った場合は建設業法第55条第3項により10万円以下の過料が科される可能性があります。

令和2年10月の法改正以降、工事現場での掲示義務は元請業者のみが対象となりました。

許可票の掲示は法令順守の証であると同時に、取引先や発注者への誠実な姿勢を示す意味でも重要です。

建設業許可票(金看板)掲示義務のポイント

- 営業所と工事現場ごとに掲示

- 誰でも見やすい場所に設置

- 違反すると10万円以下の過料の可能性あり

建設業許可票(金看板)の掲示が必要な場所とサイズ規定

建設業許可票(金看板)は、建設業法第40条により掲示が義務付けられています。

掲示が必要な場所は大きく分けて営業所(事務所)と各工事現場の2種類です。

金色のものが多いですが、色やデザインに決まりはありません。

ただし、掲示場所によってそれぞれでサイズや記載内容の規定が異なります。

営業所(事務所)の場合「縦35cm以上×横40cm以上」

.png)

引用:国土交通省近畿地方整備局「建設業法で定める標識」(店舗)

営業所に掲示する建設業許可票は、すべての事務所(本店・支店・営業所)に設置しなければなりません。

記載内容には、商号や代表者名、許可番号、許可業種などが含まれ、許可番号は5年ごとの更新で変更されるため、都度修正が必要です。

営業所(事務所)に掲示する建設業許可票(金看板)の場合、サイズ規定は縦35cm以上×横40cm以上と定められています。

| 営業所に掲示する建設業許可票 | |

|---|---|

| 掲示場所 | 全ての営業所に設置、来訪者が見やすい場所 |

| サイズ規定 | 縦35cm以上 × 横40cm以上 |

| 記載内容 | ・商号または名称 ・代表者の氏名 ・一般建設業または特定建設業の別 ・許可番号 ・許可年月日 ・許可を受けた建設業 ・当該事業所で営業している建設業 |

各工事現場の場合「縦25cm以上×横35cm以上」

.png)

引用:国土交通省近畿地方整備局「建設業法で定める標識」(工事現場)

各工事現場に掲示する建設業許可票は、発注者から直接請け負った工事現場ごとに、公衆が見やすい場所に設置する必要があります。

一般的には仮設事務所の外壁や工事現場のフェンスに掲示されます。

国土交通省によると、2020年10月の建設業法の法改正により、工事現場での掲示義務は元請業者のみが対象となりました。

国土交通省.png)

引用:国土交通省「改正建設業法について│標識の掲示義務の緩和について」

また、各工事現場に掲示する建設業許可票(金看板)の場合、サイズ規定は縦25cm以上×横35cm以上と定められています。

| 各工事現場に掲示する建設業許可票 | |

|---|---|

| 掲示場所 | 直接請け負った工事現場に設置、公衆が見やすい場所 |

| サイズ規定 | 縦25cm以上 × 横35cm以上 |

| 記載内容 | ・商号または名称 ・代表者の氏名 ・主任技術者または監理技術者の氏名 ・主任技術者の専任の有無 ・主任技術者の資格名 ・資格者証交付番号 ・一般建設業または特定建設業の別 ・許可番号 ・許可年月日 ・許可を受けた建設業 |

建設業許可票(金看板)取得までの流れ

建設業許可票(金看板)を掲示するにはまず、建設業許可通知書を取得する必要がります。

建設業許可通知書を取得することで、請負金額500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を正式に受注できるようになります。

また、下請けに対して5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)を発注する場合にも特定建設業の許可が必要です。

許可取得は大規模工事の受注や公共工事の入札参加にも欠かせませんので、取得までの流れを把握しておきましょう。

取得する許可の種類を決める

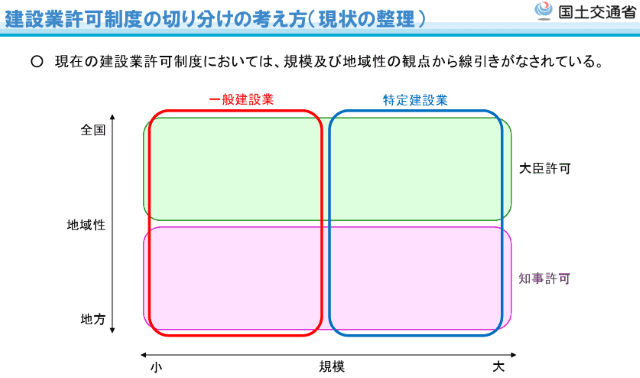

建設業許可を取得する際は、自社の営業所の所在地や工事の発注形態に応じて適切な許可を選ばなければなりません。

誤った区分で申請すると受理されないため、事前の確認が非常に重要です。

許可は「営業所の所在地による区分」と「発注金額による業種区分」に大きく分けられます。

引用:国土交通省「建設業許可制度│建設業許可制度の切り分けの考え方(現状の整理)」

まずは自社の営業エリアが都道府県内に収まるのか、複数県にまたがるのかを確認し、その後に発注金額に応じた特定建設業か一般建設業を判断します。

さらに、自社がどの工事業種に該当するかも併せて決定する必要があります。

許可の種類を決める際の確認ポイント

- 営業所の所在地で知事許可か大臣許可かを判断

- 下請け発注額で特定建設業か一般建設業かを判断

- 29業種から自社に合った工事業種を選択

許可の区分(営業所の所在地によって異なる)

建設業許可には、営業所の所在地によって「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。

営業所が同一の都道府県内のみにある場合は「知事許可」、複数の都道府県に営業所を持つ場合は「大臣許可」を申請する必要があります。

営業エリアが1県内に限られるか、複数県にまたがるかで申請先が異なる点が特徴です。

知事許可は各都道府県知事が窓口、大臣許可は国土交通大臣が窓口となります。

自社の営業形態を確認し、どちらの許可に該当するかを明確にしておきましょう。

| 許可の区分(所在地による違い) | |

|---|---|

| 知事許可 | 営業所が同一都道府県内にのみ存在する場合に必要 |

| 大臣許可 | 営業所が2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合に必要 |

業種ごとの区分(下請けに発注する金額で異なる)

建設業許可は、下請けに発注する金額によって「特定建設業」と「一般建設業」に分かれます。

特定建設業は、下請けに5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上の工事を発注する場合に必要であり、大規模工事を元請けとして請け負うための許可です。

| 一般建設業と特定建設業の違い | |

|---|---|

| 特定建設業 | 発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要 |

| 一般建設業 | 上記以外の工事については、一般建設業の許可で差し支えない |

出典:国土交通省「土地・建設産業・不動産業│一般建設業と特定建設業」

一方で、一般建設業は比較的小規模な工事や下請け工事を中心とする事業者に適した許可です。

発注金額の上限を超える工事を扱う場合には、特定建設業の許可を必ず取得しなければなりません。

自社の受注規模や将来的な事業展開を見据えて、どちらの区分が必要かを慎重に判断することが大切です。

業種ごとの区分まとめ

- 特定建設業:下請けに5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合

- 一般建設業:比較的小規模な工事や下請け工事を中心とする場合

取得に必要な5つの要件を満たす

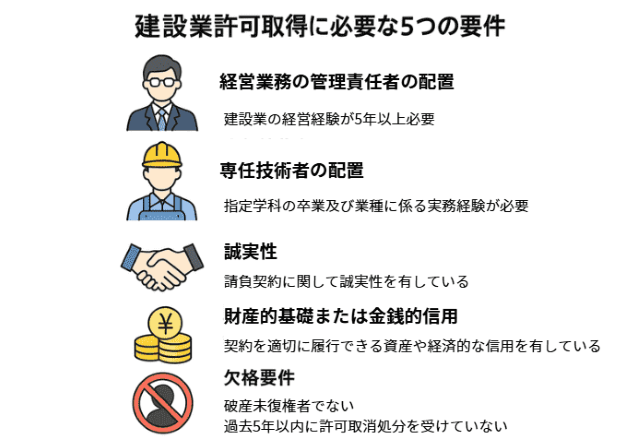

建設業許可を取得するためには、法律で定められた5つの要件を満たす必要があります。

要件には、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、請負契約における誠実性、財産的基盤の有無、欠格要件に該当しないことが含まれます。

事業者が適切に建設業を営む能力や体制を持っているかどうかを判断する基準であり、5つの要件をクリアできなければ、建設業許可は交付されません。

専任技術者になるために必要な指定学科・実務経験は、国土交通省の指定学科一覧で確認できます。

| 建設業許可取得に必要な5つの要件 | |

|---|---|

| 経営業務の管理責任者 | 建設業の経営経験が5年以上ある人物を配置 |

| 専任技術者 | 各営業所に専任技術者(建設業法施行規則第1条に定められた指定学科の卒業、及び業種に係る実務経験が必要)を設置 |

| 誠実性 | 請負契約に関して誠実性を有していること |

| 財産的基礎または金銭的信用 | 契約を適切に履行できる資産や信用を保有 |

| 欠格要件 | 破産未復権者や過去5年以内に許可取消処分を受けた者は不可 |

5つの要件を確認する重要性

- 経営業務の管理責任者や専任技術者になるための資格・経験を確認

- 財産的基盤や信用調査を事前に実施

- 欠格要件に抵触しないかを点検

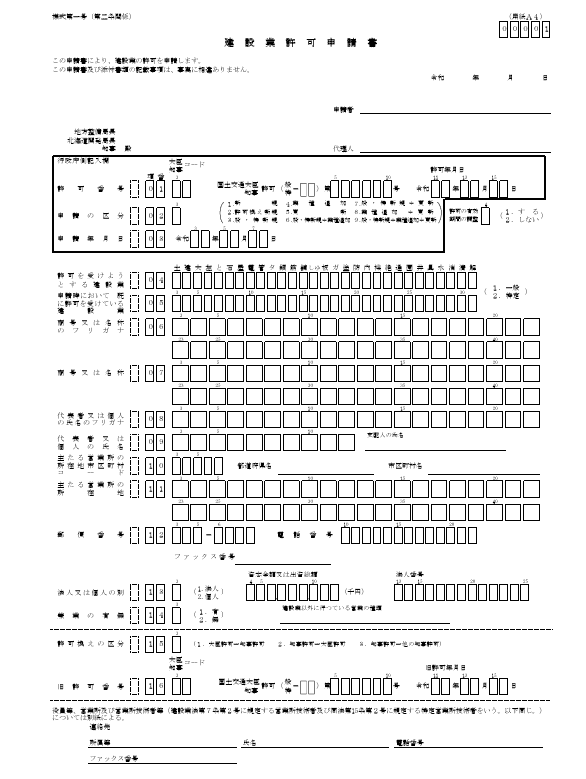

建設業許可申請書を作成する

建設業許可の取得に向けて必要要件を満たしたら、次に申請書を作成する段階に進みます。

申請書は国が定めた様式を使用し、許可行政庁へ提出するための正式な書類です。

申請書に誤りや不足があると受理されず、再提出が必要になります。

添付する証明書類には、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書、身分証明書などがあり、会社や代表者の信頼性を証明する役割を果たします。

| 建設業許可申請書に必要な主な書類 | |

|---|---|

| 専用申請様式 | 国が定める建設業許可申請書一式 |

| 法人関連書類 | 履歴事項全部証明書など |

| 個人関連書類 | 身分証明書や登記されていないことの証明書 |

| その他確認資料 | 財務諸表や契約履行に必要な信用調査資料 |

以下のサイトでは、申請書類の作成が可能なソフトを無料で利用できますので活用してみましょう。

申請書類の作成ができる無料ソフトを提供

また、許可申請書及び添付書類の記載要領は、国土交通省の「許可申請書及び添付書類(記載要領あり)」から確認できます。

許可行政庁で申請書を提出する

建設業許可申請書と必要な添付書類を準備したら、許可行政庁に提出します。

提出先の許可行政庁は営業所の所在に応じて異なりますので、国土交通省の「許可行政庁一覧表」で確認しましょう。

また、提出先の担当部署も、許可区分の違い(知事許可、大臣許可)によって異なります。

申請書は窓口提出が一般的ですが、自治体によっては郵送対応のケースもあります。

書類が一式揃っていても不備があると受理されないため、事前に提出先へ確認してから申請するのがおすすめです。

| 申請書提出の基本情報 | |

|---|---|

| 提出先 | 許可の種類と営業所所在地によって異なる |

| 提出方法 | 窓口申請が基本、一部自治体では郵送可 |

| 注意点 | 不備があると受理不可、事前確認が必要 |

建設業許可通知書が発行される

申請書類が審査を通過すると、建設業許可通知書が交付されます。

建設業許可通知書は、建設業を正式に営む資格を証明する極めて重要な書類です。

再発行ができないため、厳重に保管する必要があります。

建設業許可通知書には許可番号や有効期間が記載され、後に建設業許可票(金看板)を作成する際の根拠資料となります。

許可通知書が手元に届いた時点で、初めて大規模工事や公共工事の受注資格を持つことが可能になります。

| 建設業許可通知書の概要 | |

|---|---|

| 交付タイミング | 申請審査が完了し、許可が認められた後 |

| 記載内容 | 許可番号、有効期間、許可業種など |

| 注意点 | 紛失しても再発行不可、厳重管理が必要 |

通知書受領後の対応

- 許可番号を正確に記録する

- 有効期間を把握し、更新時期を管理

- 建設業許可票(金看板)作成に備える

建設業許可票(金看板)を作成する

許可通知書を受領したら、建設業許可票(金看板)を作成します。

建設業許可票(金看板)は行政から支給されるものではなく、事業者自身が看板業者等を通じて準備する必要があります。

許可票は許可取得後できるだけ早く作成し、営業所や各工事現場に掲示しなければなりません。

許可番号の更新や代表者の変更、業種追加の際には、その都度内容を修正または新しく作成する必要があります。

掲示義務を怠ると建設業法第55条第3項に基づき10万円以下の過料を科される可能性があるため、速やかに対応しましょう。

| 建設業許可票(金看板)の作成概要 | |

|---|---|

| 作成主体 | 事業者自身(行政からの交付はなし) |

| 作成方法 | 自作もしくは看板業者やインターネットで注文可能 |

| 更新・修正 | 許可番号更新、代表者変更、業種追加時に対応必須 |

建設業許可票(金看板)の作成方法

建設業許可票(金看板)は行政から交付されるものではなく、建設業者自身が準備する必要があります。

許可通知書に記載された許可番号や有効期間をもとに、規定サイズに基づいて作成します。

作成方法には主に、自分でデザインや印刷を行う方法と、看板業者に依頼する方法があります。

それぞれの方法にメリットがあるため、自社の状況に合わせて選択すると良いでしょう。

自分で作成する

建設業許可票(金看板)は、自分でデザインを作成し、印刷や加工をして準備することも可能です。

インターネット上のフォーマットをダウンロードして作ることもできます。

自作する場合はコストを抑えられる一方で、法令で定められたサイズと記載内容を満たしているかをよく確認する必要があります。

特に、営業所用は縦35cm以上×横40cm以上、工事現場用は縦25cm以上×横35cm以上というサイズを必ず守らなければなりません。

記載漏れやサイズ不足は法律違反となる可能性があるため、慎重に対応しましょう。

| 自作する場合のポイント | |

|---|---|

| メリット | 低コストで作成できる、自由にデザイン調整可能 |

| デメリット | 記載内容やサイズの規定をよく確認する必要がある |

| 注意点 | 営業所用と現場用でサイズ規定が異なるため要確認 |

建設業許可票(金看板)の材質や色に指定は無い

建設業許可票(金看板)は、法律上、材質や色などに明確な指定がありません。

そのため、アルミやステンレス、アクリルといった金属・樹脂製のものはもちろん、紙で自作した許可票でも問題なく設置することができます。

ただし、屋外の現場などでは風雨や日光による劣化が進みやすいため、耐久性のある素材を選ぶことが望ましいです。

また、許可票は事務所や工事現場など、掲示する環境が異なる場合もあるため、設置場所に応じて適切な素材を選ぶことが大切です。

更新時や主任技術者の変更が発生する場合には、許可年月日などを修正する必要がありますが、金属看板を使用している場合でも新しく作り直す必要はなく、修正シールなどで対応可能です。

ポイントまとめ

- 材質・色に法的指定はなし

- 紙製・自作でも問題なし

- 屋外設置は耐久性重視

- 修正シールで許可年月日の変更が可能

看板業者に作成を依頼する

建設業許可票(金看板)は、看板業者やインターネットの専門サービスに依頼して作成することもできます。

業者に依頼すれば、規定に沿ったサイズや記載内容で正確に仕上げてもらえるため安心です。

特に初めて建設業許可を取得する事業者にとっては、業者依頼が最も確実で安全な方法です。

費用は発生しますが、デザイン性や耐久性のある素材を選べるメリットもあります。

建設業許可票(金看板)の作成日の相場は、1枚当たり10,000円~30,000円です。

代表者の変更や許可更新の際にも、迅速に修正対応してもらえます。

看板業者へ依頼するメリット

- 法令に基づいたサイズ・記載内容で正確に作成可能

- 耐久性に優れた素材を選べる

- 自作する手間がかからない

建設業許可票(金看板)を掲示しないリスク

建設業許可票(金看板)の掲示は、建設業法で義務付けられています。

掲示を怠った場合や記載内容が不正確な場合には、事業者にさまざまな不利益が生じる可能性があります。

金看板を適切に掲示しないと、法的罰則だけでなく、行政からの指導や社会的信用の低下にもつながります。

ここでは、掲示をしないことで生じる具体的なリスクについて解説します。

10万円以下の過料が課される

建設業法第40条では、営業所や工事現場に建設業許可票を掲示する義務が定められています。

義務を怠った場合、建設業法第55条第3項に基づき、10万円以下の過料に処される可能性があります。

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

二 正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者

三 第四十条の規定による標識を掲げない者

四 第四十条の二の規定に違反した者

五 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者引用:建設業法第55条

掲示期限は明示されていませんが、許可取得後は速やかに掲示することが求められます。

過料は経済的な負担だけでなく、行政からの注意や改善指導にもつながり、事業運営に悪影響を及ぼす恐れがあります。

| 掲示義務違反による罰則 | |

|---|---|

| 根拠法令 | 建設業法第55条第3項 |

| 罰則内容 | 10万円以下の過料 |

| 注意点 | 掲示期限は明示されていないが、許可取得後速やかに掲示する必要あり |

信用の低下

建設業許可票は、発注者や協力会社に対して事業者の信頼性を示す重要な証明です。

掲示していない場合、正式な許可を持っているのか疑念を抱かれ、取引先からの信用を失う可能性があります。

信用の低下は、大規模工事の受注機会や元請けからの発注につながるビジネスチャンスの喪失を招きます。

500万円以上の工事や公共工事の入札参加では、建設業許可票(金看板)を正しく取得していることが求められるため、掲示を怠ることは直接的に売上機会の損失につながります。

また、小規模工事であっても建設業許可票(金看板)を提示できない場合、元請け会社から発注を断られることもあり得ます。

| 信用低下による影響 | |

|---|---|

| 信頼性の喪失 | 発注者や協力会社から疑念を持たれる |

| 受注機会の損失 | 大規模工事や公共工事の受注ができなくなる |

| 元請けからの要求 | 小規模工事でも建設業許可票(金看板)提示を求められる場合がある |

建設業許可票(金看板)の記載変更が必要なケース

建設業許可票(金看板)は、一度設置すれば終わりではなく、内容に変更が生じた際には速やかに記載内容を最新の状態に更新する必要があります。

特に許可番号や許可年月日など、行政上の変更が発生した場合には、表示内容の修正を怠ると行政指導の対象となることもあります。

建設業許可票(金看板)の内容に変更が生じた場合、看板をすべて作り直す必要はありません。

許可年月日や商号、代表者名などの一部修正であれば、修正シールを使用しても問題ありませんので速やかに対応しましょう。

以下では、代表的な「記載変更が必要なケース」を紹介します。

5年ごとに許可番号が更新された時

建設業許可は5年ごとに更新されるため、許可番号も変更されます。

建設業の許可の有効期間は、5年間です。

このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。

なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

更新後に古い番号を掲示し続けていると、正確な情報を表示していないことになり、掲示義務を果たしていないと判断される可能性があります。

許可更新後は必ず金看板の記載内容を最新のものに修正する必要があります。

修正は新規作成でも部分的な差し替えでも問題ありませんが、常に最新情報が掲示されている状態を保たなければなりません。

代表者の変更や業種追加の際も同様に速やかな対応が必要です。

代表者が変更になった時

建設業許可票に記載される「商号又は名称」「代表者の氏名」は、会社の基本情報として非常に重要な項目です。

そのため、代表取締役の交代や組織変更によって代表者が変わった場合は、許可票の記載も必ず修正しなければなりません。

行政庁に代表者変更届を提出し、受理された後は、金看板の記載内容も速やかに更新します。

新たに金看板を作成しても良いですが、修正シールを使用して代表者名を差し替えることでも簡単に対応可能です。

代表者変更時のポイント

- 代表者変更届提出後に許可票も更新

- 修正シールでも対応可能

- 誤字・旧名残りに注意して印字内容を確認

般・特新規申請により新たに許可を取得した時

「般・特新規申請」とは、一般建設業の許可を持つ業者が新たに特定建設業の許可を取得する、またはその逆のケースを指します。

たとえば、一般建設業の「管工事業」許可を持つ業者が、1件あたりの下請発注額が5,000万円を超える工事を請け負うために特定建設業の許可を取得して更新する場合などが該当します。

| 般・特新規申請の具体例 | ||

|---|---|---|

| 申請内容 | 目的・背景 | |

| ケース1 | 一般建設業の「管工事業」許可を持つ業者が、特定建設業の「管工事業」許可を新たに取得して更新 | より大規模な工事を施工するため、特定建設業への区分変更を行う |

| ケース2 | 特定建設業の「建築工事業」許可を持つ業者が、別業種の「土木工事業」で一般建設業の許可を取得 | 新たな業種分野への事業拡大を目的に、別業種の一般建設業許可を申請 |

また、「特定建設業」の「建築工事」の建設業許可を受けている業者が、別の業種の「土木工事」で「一般建設業」の許可を取ろうとする場合なども該当します。

同一業種で一般と特定の両方を持つことはできませんが、異なる業種であれば両方の許可を取得することは可能です。

一般建設業と特定建設業は許可区分が異なるため新規申請扱いとなり、金看板にも新しい許可業種・許可番号などを反映する必要があります。

変更内容が複数ある場合は、誤記がないよう行政庁の許可通知書と照らし合わせて慎重に修正しましょう。

般・特新規申請時の注意点

- 一般と特定は別区分のため新規申請扱い

- 金看板には新しい業種・許可番号を記載

- 許可票の内容変更後は速やかに掲示更新

許可業種を廃業した場合

建設業では、複数の業種(建築工事業・土木工事業など)の許可を持つケースが多く見られます。

しかし、事業縮小や経営方針の変更などで、一部の許可業種を廃業した場合には、金看板の記載内容も変更が必要です。

たとえば、「土木工事業」と「とび・土工工事業」の2業種を許可されていた業者が、土木工事業を廃業する場合は、許可票から当該業種名を削除します。

廃業届を提出した時点で許可が失効するため、旧業種を表示したまま掲示を続けることは法令違反とみなされる可能性があります。

屋外設置の金属製看板などの場合は、修正シールを貼るか、新しい看板を作り直すことで対応しましょう。

許可業種廃業時のポイント

- 廃業届提出後は該当業種を看板から削除

- 旧業種のまま掲示すると法令違反の恐れあり

- 修正シールまたは新規看板制作で対応

建設業許可票(金看板)に関するよくある質問

ここでは、建設業許可票(金看板)の制作費用・修正方法・金看板と銀看板の違いといった代表的な疑問に分かりやすく回答します。

いずれも建設業法に基づいた運用が求められるため、誤った認識で対応しないよう注意が必要です。

掲示義務を守ることは、法令遵守と企業の信頼維持の両面で非常に重要です。

建設業許可票(金看板)の制作費用は?

建設業許可票(金看板)の制作費用は、看板業者に依頼する場合1枚あたりおおよそ10,000円〜30,000円が相場です。

価格は素材やサイズ、デザインによって変わり、アルミ複合板やアクリルなどの軽量タイプは比較的安価です。

一方で、真鍮やステンレスなどの金属製は高級感がある分、価格が高くなる傾向にあります。

ただし、建設業法で定められたサイズと記載内容を満たしていれば、自作でも問題ありません。

| 建設業許可票(金看板)の制作方法と費用の目安 | ||

|---|---|---|

| 制作方法 | 概要 | 費用の目安 |

| 看板業者に依頼する場合 | 法令に基づいたサイズ・記載内容で正確に仕上げてもらえる。耐久性やデザイン性を重視する方におすすめ。 | 約10,000〜30,000円(素材により異なる) |

| 自作する場合 | テンプレートを使用して自分で印刷・加工する方法。低コストだが、サイズ・内容の誤りに注意が必要。 | 約1,000〜5,000円(印刷・ラミネートなどを含む) |

建設業許可票(金看板)は、法的に自作しても問題ありません。

ホームセンターで販売されているアクリル板やアルミ複合板に、印刷した許可票データを貼り付けることで安価に作成できます。

インターネット上には無料のテンプレートやフォーマットも多数公開されています。

ただし、建設業法の規定サイズ・記載内容に沿っているかを自身で確認しなければいけない手間があります。

一方、看板業者やオンライン制作サービスに依頼すると、建設業法の規定サイズ・記載内容を正確に反映した看板を作成してもらえます。

素材やデザインを選べるため、高級感のある金看板にできるのも魅力です。

制作費用と方法のポイント

- 業者依頼は正確で耐久性が高く、見た目も美しい

- 自作すれば低コストで作成可能(テンプレート活用可)

- 営業所用・現場用でサイズ規定が異なる点に注意

建設業許可票(金看板)の修正方法は?

建設業許可票の内容に変更があった場合、すべてを作り直す必要はなく、部分的に修正シールで対応できます。

代表者名や許可番号、許可年月日などの一部変更であれば、既存の看板にシールを貼ることで簡単に修正が可能です。

ただし、シールは耐候性・耐水性のある素材を使用し、見た目を損なわないよう慎重に貼ることが大切です。

一方で、看板全体が古くなったり、複数項目を変更する場合は新しく作り直したほうが見栄えや耐久性の面で安心です。

また、行政庁に提出した内容と看板の表記が異なると不備とみなされるため、必ず許可通知書と照合して正確に記載しましょう。

修正時のポイント

- 軽微な変更は修正シールで対応可能

- 素材は屋外対応の耐水・耐光タイプを選ぶ

- 大幅な変更や劣化時は新規制作がおすすめ

金看板と銀看板の違いは?

「金看板」と「銀看板」は、主に素材と見た目の違いで区別されます。

一般的に金色で輝きのある真鍮製のものを「金看板」、シルバー系で落ち着いた雰囲気のステンレス製などを「銀看板」と呼びます。

ただし、建設業法上は色や材質に指定がなく、どちらの看板を使用しても問題ありません。

「金看板」は建設業許可票そのものを指す通称でもあり、見た目の色に関係なく法的には同じ標識です。

事務所では高級感のある金看板、屋外現場では錆びにくい銀看板を使い分ける業者も多く見られます。

| 金看板と銀看板の主な違い | ||

|---|---|---|

| 項目 | 金看板 | 銀看板 |

| 主な素材 | 真鍮製で輝きのある素材 | ステンレス製などシルバー系の素材 |

| 見た目の特徴 | 高級感・重厚感・信頼感を演出 | 落ち着きと清潔感のある印象 |

| 用途イメージ | 営業所・本社に向く | 屋外現場・工事フェンスに向く |

金看板・銀看板の選び方

- 見た目や設置環境に応じて選択可能

- どちらも法的要件を満たせば問題なし

- 事務所は真鍮製、現場はステンレス製が人気

建設業の求人掲載はGATEN職がおすすめ

| GATEN職の基本情報 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

建設業で人材を採用する際には、業界に特化した求人サービスの利用がおすすめです。

中でも「GATEN職」はガテン系業種に特化しており、即戦力人材や経験者採用に強みを持つ求人サイトです。

GATEN職ネットワークと連携した取引先マッチングサービス「ガテ・バースweb」ご利用いただけますので、求人広告の掲載だけでなく、取引先探しまで効率的に進められます。

- GATEN職は建設業界特化の求人サイト

- 求める人材に直接アプローチできる「スカウト機能」あり

- GATEN職登録で取引先マッチングサービス「ガテ・バースweb」も利用可能

GATEN職は建設業界特化の求人サイト

GATEN職は、建設業界に特化した求人情報サイトとして、2025年4月時点で7,000社以上の企業に利用されています。

一般的な総合求人媒体と違い、建設業・土木業・職人系といったガテン系業種に特化しているため経験者や即戦力人材の採用にも強く、ミスマッチの少ない採用活動が可能です。

さらに、求人を掲載すると国内主要な求人検索エンジン(Googleしごと検索、Yahoo!仕事検索スタンバイ、求人ボックス、キャリアジェット、キュウサク、げんきワーク)にも同時掲載され、幅広く求職者へアプローチできます。

SNSでの情報発信にも力を入れており、若年層の集客にも効果的です。

| GATEN職の基本情報 | |

|---|---|

| 利用企業数 | 約7,000社以上(2025年4月時点) |

| 対応業種 | 建設業・土木業・職人系などガテン系業種に特化 |

| 掲載先 | 主要求人検索エンジンやSNSと連携 |

求める人材に直接アプローチできる「スカウト機能」あり

GATEN職では、求人広告を出すだけでなく、スカウト機能を活用して企業から直接求職者へアプローチできます。

条件に合う求職者を検索し、スカウトメールを送信することで、応募を待つだけでなく積極的に採用活動を進められます。

スカウト機能の活用で採用効率を高めることで、無駄な採用コストの削減にもつながります。

スカウト機能のメリット

- 企業から求職者に直接アプローチできる

- 「攻めの採用」によって効率的な採用活動を実現

- 採用コストの削減につながる

GATEN職登録で取引先マッチングサービス「ガテ・バースweb」も利用可能

GATEN職に求人を掲載すると、取引先マッチングサービス「ガテ・バースweb」も追加費用なしで利用できます。

ガテ・バースwebでは、GATEN職ネットワークと繋がった約7,000社の優良企業を紹介可能で、スキル・実績・地域から最適な協力会社を探すことができます。

採用と取引先探しををワンストップで実現できるのは、GATEN職の大きなメリットです。

また、求人の募集をしない場合は「ガテ・バースweb」のみの登録も可能です!

| ガテ・バースwebの特徴 | |

|---|---|

| 登録企業数 | 約7,000社の優良企業から取引先を探せる |

| 検索機能 | スキル・実績・地域から条件を指定して効率的に協力会社を見つけられる |

| 信頼性 | 与信審査を通過した企業のみが掲載されているため安心して取引可能 |

| 対応エリア | 全国対応で地域に合った協力会社を探せる |

建設業許可票(金看板)は早めの取得が安心

建設業許可票(金看板)は、建設業を営むために必須の標識であり、事業の信頼性を示す重要な役割を持っています。

掲示を怠ると建設業法第55条第3項に基づき過料の対象となるだけでなく、社会的信用を失い、大規模工事や公共工事の受注機会を逃すリスクがあります。

建設業許可通知書が交付されたら速やかに金看板を作成し、営業所や工事現場に掲示しましょう。

また、許可の更新や代表者の変更、業種追加の際には、速やかに内容を修正して常に最新の状態を維持しなければなりません。

金看板の取得と掲示は、法令順守と信用維持の両面から早めに準備することが安心につながります。

金看板取得のポイント

- 許可通知書が届いたら速やかに作成・掲示する

- 5年ごとの許可更新や代表者変更時は記載内容を修正

- 掲示義務を守ることで信用と受注機会を確保

また、建設業許可を取得し事業をスタートさせる方、従業員の募集を考えている方には、建設業界に特化した求人サイト「GATEN職」がおすすめです。

一般的な総合求人媒体とは異なり、建設業・土木業・職人系といったガテン系業種を専門としているため経験者や即戦力人材の採用に強いのも特徴です。

さらに、「GATEN職」と連携した取引先マッチングサービス「ガテ・バースweb」も同時にご利用いただけるため、取引先探しまでワンストップで実現可能です!

ミスマッチの少ない採用活動・協力会社探しをしたい建設業事業者の方は、ぜひGATEN職の活用をご検討ください。