「大工が見つからない」「人手不足で着工が遅れる」

上記のように、採用が思うようにできなかったり、人手不足で工期に影響が出ていたりするなど、大工不足に悩む方もいるのではないでしょうか。

本記事では、大工不足の現状と原因を分析し、ハウスメーカーや地域工務店が実践できる対策などを解説します。

この記事を読めば、大工不足を解消するための生産性向上の方法や採用活動、おすすめの求人媒体などが見えてくるはずです。

大工の採用には、建設・建築業界に特化した求人サイト『GATEN職』への掲載が効果的です。

大手求人サイトの相場と比べて、約3分の1の費用で求人掲載ができるため、人手不足に悩む方はぜひ利用を検討してみてください。

大工不足の現状

大工職を含む日本の建設業界は深刻な人手不足に直面しており、就業者数は年々減少しています。

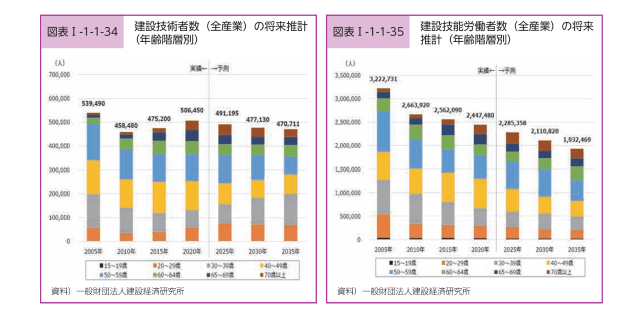

令和7年版の国土交通白書の資料によると、2035年には建設技能労働者の数は200万人を切る見込みです。

大工をはじめとした建設業界の人手不足が常態化すると、企業は仕事を受注したくても大工が見つからず、優良な案件でも断らざるを得なくなる可能性があります。

一企業の問題だけでなく、インフラ整備や災害復興が滞る事態も考えられるため、大工不足は深刻な課題です。

大工不足が起きる5つの原因

大工不足が深刻化している主な原因は、以下の5つです。

大工不足が起きる原因

詳しく見ていきましょう。

過酷な労働環境

大工の仕事は屋外での肉体労働が中心で、天候に左右される厳しい労働環境が大工不足の一因となっています。

夏は猛暑、冬は極寒のなかでの作業に加え、高所作業や重量物の運搬など身体的負担も大きく、危険と隣り合わせの職業といえるでしょう。

ほかの産業と比較して身体的・安全面での負担が大きい点が、職業選択をする際のマイナス要因のひとつとなっています。

過酷な労働環境を改善するには、安全設備への投資や熱中症対策の徹底、作業時間の適正化が求められるでしょう。

大工がきついといわれる理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

>GATEN職|大工はきついと言われる理由6選!仕事を覚えられない・修業期間が長いなどよくある悩みを紹介

慢性的な長時間労働

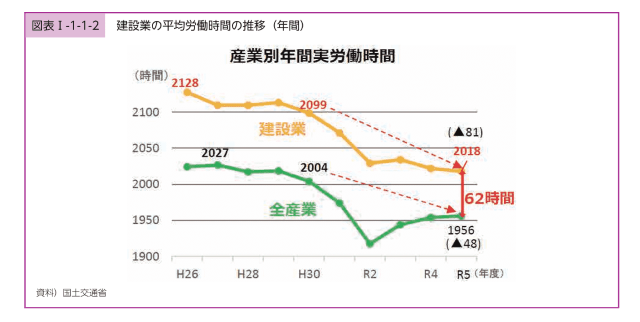

令和7年版国土交通白書の資料によると、建設業の年間実労働時間は2018時間(2023年時点)と、全産業平均の実労働時間を62時間も上回っています。

この慢性的な長時間労働も、建設業離れを加速させる要因のひとつです。

住宅建築の現場では、天候不順による工程の遅れや資材納期の遅延など、予測困難な要因が頻発します。

これまでの業界慣行では、こうした遅れを残業と休日出勤でカバーすることもありました。

長時間労働に加えて、休日の少なさも大工不足につながる建設業界で顕著な課題です。

日本建設業連合会が行った「週休2日実施率調査」によると、週休2日を実施していないと答えた職場が約4割ありました。

若手の育成が困難

建設業の労働者では、若年層の入職者が不足しており、育成が難しい状況です。

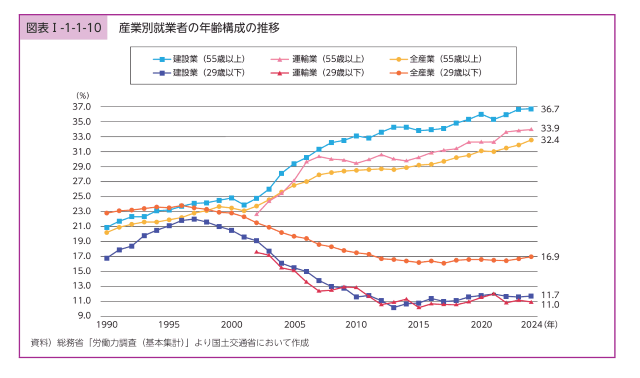

令和7年版の国土交通白書によると、建設業就業者における55歳以上の人の割合は36.7%いるのに対して、29歳以下の割合は11.7%と低い水準となっています(2024年時点)。

高齢化が進み、技術を継承したい職人側に対して、受け継ぐ若者の労働者が足りていないという状況です。

木材を現場の手作業で加工せず工場でカットすることが増えており、技術を知る職人も高齢になり引退していくなかで、建築の原理やイレギュラー時の対応などを若手が学ぶ機会も少なくなっています。

旧来の「見て覚える」制度では、若手の育成が間に合わないため、マニュアルの整備や明確な研修プログラムなどが必要です。

雇用が不安定

建設業では日雇いや短期契約といった不安定な雇用形態が多く、正社員としての雇用保障や社会保険加入が行われていない企業も存在します。

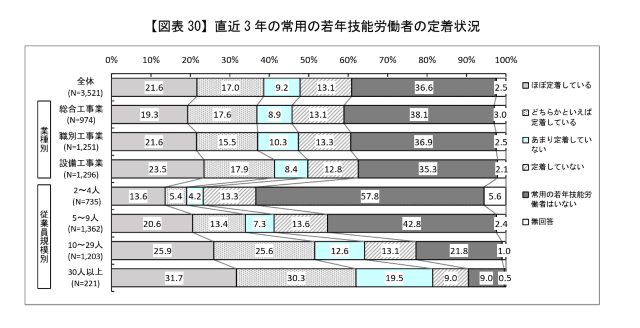

労働調査会が建設業の企業に行った調査によると、約20%が直近3年で若年層の技能労働者が「定着していない」「あまり定着していない」と答えました。

引用:株式会社労働調査会|建設業における雇用管理現状把握 実態調査報告書(令和6年度調査)

また、大工は天候や景気によって仕事の数が増減するため、このことも雇用の不安定さを生む要因となっています。

若年技能労働者が定着しないのには「作業がきつい」といった理由もありますが、人材を定着させるには正社員としての直接雇用や、安定した給与支給なども重要となるでしょう。

労働に見合わない低賃金

大工の賃金水準は、過酷な労働環境や高い技能要求の割に見合っておらず、ほかの産業や職種と比較して魅力に欠ける水準にとどまっています。

国税庁が発表した「令和6年分民間給与実態統計調査」によると、日本の平均年収は約478万円です。

一方で、大工の平均月給は約33万500円で、平均年収は約448万となっており、一般的な平均年収を下回る結果となっています。

さらに、建設業界は元請け・一次下請け・二次下請けという重層的な構造のなかで中間マージンが抜かれ、職場によっては職人に支払われる賃金が圧縮される傾向があります。

経験を積んでも昇給のルールが不明確で、将来のキャリアパスがみえなければ、優秀な人材はほかの職種へ移っていってしまうでしょう。

人材の確保には、CCUS(建設キャリアアップシステム)レベルに連動した賃金テーブルの策定など、賃金の透明化と適正化が急務といえます。

大工の年収については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

>GATEN職|大工の平均年収(約448万円)・給料・時給は低い?高い?経験・年齢別の平均年収も紹介

大工不足により起こる5つの影響

大工不足により起こる影響には、主に以下の問題があります。

大工不足により起こる影響

それぞれ見ていきましょう。

工期の遅延

大工不足により、人員を必要なタイミングで確保できず、着工の延期や作業の大幅な遅延が起きるおそれがあります。

これは施主への引渡し遅延や違約金の発生、企業の信用低下を招き、経営に深刻な影響を与えかねない問題です。

住宅建築は、基礎工事から建方、内装など一連の工程が連動しており、どこかの工程で人員が確保できないと全体の工期が大幅に狂います。

工期遅延による違約金やコストがプロジェクトの利益率を押し下げるケースもあり、大工不足は単なるオペレーション上の問題ではなく、企業の存続を左右する課題といえるでしょう。

施工品質の低下

大工不足により、経験不足の若手や技能の不十分な職人が現場を担わざるを得ず、施主からのクレームが起こるという問題も起きやすくなります。

住宅建築の品質は、大工の技能レベルに直結します。

たとえば、あらかじめ切られているプレカット材の組み立ては一見単純に見えますが、実際には部材のわずかな歪みへの対応や収まりの微調整、現場での判断力など、高度な技能と経験が求められるのです。

しかし現在、経験豊富なベテラン層が大量退職の時期を迎えており、彼らが持つ現場での調整能力が急速に失われています。

一方で、若手の確保や育成は思うように進まず、技能継承が追いついていません。

さらに、人手不足を補うために、本来なら独力では作業できないレベルの職人を現場に投入せざるを得ない状況も発生しています。

災害復興・インフラ整備への支障

災害発生時の復旧工事や、公共インフラの維持管理・更新への支障も深刻な問題です。

日本は地震、台風、豪雨といった自然災害が頻発する災害大国であり、発災直後には建物の危険度判定や応急修理、本格的な復旧・復興工事が行われます。

こうした災害対応は緊急性があり、迅速な人員動員が不可欠ですが、大工不足が深刻化している現状では、災害時に人員を集中させることが難しくなっています。

また、高度経済成長期に整備された道路や橋などのインフラは老朽化が進んでおり、今後点検やメンテナンスの時期を迎えるでしょう。

これらの修繕・建て替え工事には多様な建設技能者が必要ですが、大工をはじめとする建設技能者全体の高齢化と減少により、インフラの維持そのものが危機に瀕しています。

災害復興とインフラ整備への対応力を維持するには、個別企業の努力だけでなく、業界全体および行政との連携による構造的な対策が不可欠です。

伝統的な木造建築技術の継承危機

神社仏閣や古民家の再生など、日本固有の伝統的な木造建築技術が次世代へ継承されず消滅する危機に直面しています。

日本の伝統的木造建築技術は、世界に誇る文化遺産であり、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

宮大工や社寺建築に携わる職人が持つ木組みや継手といった高度な技能は、数十年の修行を経てはじめて習得できるものであり、一度途絶えれば復元は困難です。

しかし、伝統建築を専門とする職人の多くは高齢に達しており、後継者が確保できないまま引退すれば、その技能は失われてしまうでしょう。

日本の伝統技術を守るためには、職人や家を建てる人たちが伝統建築に触れる機会を増やしたり、技術を学べる場所を設けたりなどの取り組みが必要です。

不動産や木材販売など関連産業への悪影響

大工不足による住宅着工数の減少は、不動産業や木材・建材販売業などの関連産業にも影響を及ぼしています。

ひとつの住宅が完成するまでには、木材の調達、住宅設備機器の製造、不動産仲介など、多くの業種が関与します。

大工不足により工務店やハウスメーカーが着工数を制限せざるを得なくなると、この連鎖の起点が失われ、関連産業に影響が波及するでしょう。

とくに深刻なのは、地方の中小企業です。

大手メーカーは全国規模でのスケールメリットや資本力を活かして対応できる余地がありますが、特定の取引に依存する地元の業者は着工減少の影響を直接受けてしまいます。

企業や工務店が行うべき大工不足の5つの対策

大工不足問題に対して企業や工務店が実行できる対策として、以下の5つがあります。

企業や工務店が行うべき大工不足の対策

これらの対策を行うことで、優秀な人材の確保や生産性の向上につながるでしょう。

魅力的な職場環境の整備

大工不足を解決する第一歩は、応募者から選ばれる企業になることです。

そのためには、透明性の高い賃金体系や明確なキャリアパス、法令遵守を徹底した労働環境、現場での人間関係などを確立する必要があります。

労働調査会が実施した「建設業における雇用管理現状把握 実態調査報告書」によると、会社に就職した際に重視した要素は「仕事の内容」や「賃金の額」が上位に挙がっています。

この調査結果からも、入職者はワークライフバランスや将来のキャリアを考えて企業を選んでいることが推測できるでしょう。

人材獲得の競争が激しい時代では、職場環境を整え、労働者に選ばれる企業になることが人手不足対策の前提となります。

時代に適した採用活動

ハローワークへの求人掲載やホームページからの募集という従来の採用活動以外に、建設業界の将来を担う若年層に合わせた採用方法を取り入れることが成功のポイントです。

近年の若い世代は、紙媒体や公的機関だけではなく、InstagramやYouTubeといったSNSでも積極的に情報を収集しています。

従来型の求人情報では、「どのような雰囲気の現場か」「どのような先輩がいるのか」といった、若者が本当に知りたい情報が伝わりません。

現場の様子や働く人が見える発信を行うことによって、業界や会社に興味をもつ人材とのつながりが生まれるでしょう。

また、建設業界に特化した求人サイトも、即戦力の職人を効率的に探すための有効なツールとなっています。

建設・建築業界に特化した求人サイトである『GATEN職』では、動画や社員のインタビューも掲載でき、自社をPRしながら効率的に優秀な人材の募集ができます。

掲載にかかる費用も相場の3分の1程度で、コストパフォーマンスにも優れているため、建設系の人材獲得に悩む方はぜひ利用を検討してみてください。

DX化による生産性の向上

デジタル技術を活用して業務プロセスを効率化し、生産性を向上することも、持続可能な経営の鍵となります。

2024年4月施行の時間外労働上限規制により、残業頼みの工程調整は法的に不可能になりました。

限られた労働時間内で成果を出すには、業務のムダを排除し、付加価値の高い作業に人員を集中させる必要があります。

たとえば、図面や仕様書をクラウド上で一元管理すれば、スマートフォンから常に最新情報を確認でき、事務所に戻って図面を確認するというムダな移動が不要になります。

変更履歴も自動記録されるため、「どの図面が最新か」などの混乱も防止できるでしょう。

また、360°カメラを利用し、施工現場の確認をするようなシステムも移動時間を省略するのに役立ちます。

人材採用は中長期的な取り組みになることもあるため、限られた人材で業務を遂行できるようにDX化をはじめとした取り組みを推進しつつ、大工の採用を継続的に進めるとよいでしょう。

若手人材育成の仕組み化

若手が学びやすいシステムを構築することも、人材の定着と技能継承の鍵となります。

大工は見習い時期は現場清掃や道具の手入れからはじめ、慣れてきたら先輩や親方から技術を学びますが、一人前になるのに5~10年の修業期間が必要といわれます。

その間は給与水準が低く、この期間に耐えられず離職する人も多いのです。

また、仕事内容も資材の運搬や高所の作業など体力的にきつく、慣れて作業効率が上がるまでには時間がかかります。

人材の育成を進めるには、マニュアルを用意し、作業が必要な理由やどの程度の精度が求められるかなどを明記して、インターネット経由でいつでも確認できるような仕組みづくりが必要でしょう。

業界イメージの向上

建設業全体で業界のイメージを転換し、社会的評価を高める取り組みも必要です。

現在の若者は、建設業に対して「長時間労働」「低賃金」といったネガティブなイメージをもっています。

このイメージが、若者の職業選択の段階で建設業が候補に入りにくくなる要因のひとつとなっているのです。

実際には、技能を身につけた大工は高い収入を得られ、労働環境も整備が進んできています。しかし、こうしたポジティブな情報は、若者世代には十分に届いていません。

大工不足を解消するためには、業界団体や行政、メディアが連携し、建設業の魅力を社会全体に発信する戦略的な広報活動が必要でしょう。

企業としても、SNSやWebサイトで施主からの感謝の声や、若手大工のインタビュー動画などを発信し、魅力を届ける取り組みを推進するのが効果的です。

大工不足解消には建設業特化の求人サイトへの掲載がおすすめ

大工不足を解消するための採用手法のひとつとして、特化型求人サイトの活用が効果的です。

建設・建築業界に特化した求人サイトを利用することで、以下の3つのメリットを期待できます。

建設業許可票(金看板)の特徴

それぞれ見ていきましょう。

ガテン系の経験者や即戦力に出会いやすい

建設・建築業界に特化した求人サイトは、専門の仕事を探している人が集まるプラットフォームであるため、一般的な求人サイトと比較すると、経験者や即戦力の人材が集まりやすいです。

ハローワークや一般の求人サイトは、建設業を希望する求職者のなかにも、事務職や営業職など多様な職種希望者が混在しています。

そのなかから、「大工として現場で働きたい」という明確な意思をもった人材を見つけるのは困難でしょう。

また、未経験者も多く含まれるため、採用後の育成に時間がかかり、即戦力としての活躍を期待しにくいのが現状です。

一方、建設・建築業界に特化した求人サイトに登録している求職者は、すでに建設業界での就労経験があるか、強い志望意欲をもつ人材が大半を占めます。

建設・建築業界に特化した求人サイト『GATEN職』では、相場の約3分の1の費用で求人掲載ができ、月間訪問ユーザーも約114万人以上であるため、大工をはじめとした建設・建築業界で働きたい求職者からの応募を期待できます。

スカウト機能で気になる人材にアタックできる場合がある

建設・建築業界に特化した求人サイトには、スカウト機能が搭載されているものもあり、企業側から気になる人材に直接アプローチできることも強みです。

スカウト機能を使えば、企業は求職者のプロフィールを閲覧し、自社が求める条件にマッチする人材を検索できます。個別メッセージを送ることで、気になる求職者に直接アタックできるのです。

求人を出して応募を待つ受動的な採用以外にも、欲しい人材を自ら掴みに行くという能動的な活動ができ、採用の活動の効率を高められます。

一人親方として活動している職人や、現在他社で働いているが転職を検討している潜在的な転職希望者は、自ら積極的に求人を探していないケースもあるでしょう。

このような、待っていても応募してこない優秀な人材にリーチするためには、スカウト機能が効果的です。

『GATEN職』では、スカウトメール機能を利用できます。気になるガテン系人材に直接アプローチできるため、求人応募への募集を待ちながら、積極的に採用に動けるのがメリットです。

大工探しをより効率的に進めたい企業の方は、ぜひスカウトメールを活用してみてください。

掲載ページで自社をPRできる

建設・建築業界に特化した求人サイトの掲載ページでは、情報掲載だけでなく、自社の企業文化や職場の雰囲気を動画でPRできる場合もあります。

充実した掲載ページで求職者の応募意欲を高めれば、ミスマッチを防ぎ、入社後の定着率向上にも効果が期待できるでしょう。

とくに若年層は、給与や休日といった基本条件だけでなく、「会社にどのような人がいるのか」「この会社は自分を大切にしてくれるのか」といった情報も求めています。

ガテン系職種に特化した『GATEN職』では、会社を紹介するYouTube動画や、在籍社員のインタビューの動画を掲載できます。

PR動画に力を入れている方や、これから力を入れたい方は、GATEN職で求人応募をしながら、自社のブランディングにも取り組めるのが魅力です。

GATEN職は大工をはじめとした建設系の求人に効果的

大工不足を解決するための一歩として、建設・建築業界に特化した求人サイトへの掲載は非常に有効です。

『GATEN職』は以下のような特徴から、即戦力となる大工や関連職種の経験者を効率的に集められます。

- 建設・建築業界に特化している

- 相場に比べて掲載費用が抑えられる

- スカウト機能がある

大工不足の解消は、建設業の事業継続に直結する重要な取り組みです。

従来の採用手法に留まらず、建設業に特化したプラットフォームを活用し、潜在的な求職者にも貴社の魅力を発信しましょう。

掲載に興味がある方やサイトに関する資料をご希望の方は、お気軽にお申し込みください。

『GATEN職』では、メールのお問い合わせ以外に電話による対応も受け付けております。