建設業を営む企業のなかには、「受注はあるのに職人が足りない」「優秀な人材の獲得方法がわからない」といった人手不足に悩んでいる企業もいるのではないでしょうか。

本記事では、建設業の人手不足について、国土交通省などの公的データにもとづく現状分析や根本的な原因、具体的な解決策まで詳しく解説します。

建設業の人材募集には、建設・建築業界に特化した求人サイトである『GATEN職』がおすすめです。

掲載費用も相場の3分の1程度とコストパフォーマンスがよいため、人手不足に悩む方はぜひ掲載を検討してみてください。

建設業における人手不足の現状

建設業の人手不足は、働き手が足りないという状況にとどまらず、事業の存続そのものを脅かす構造的な危機に発展しています。

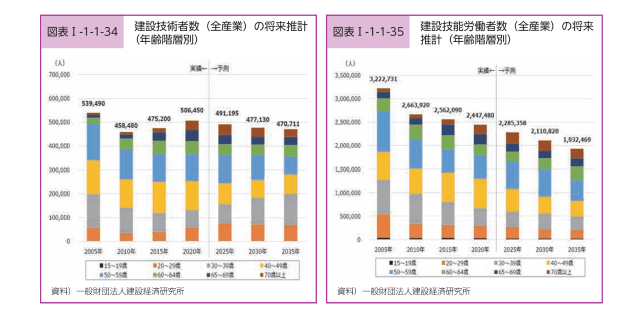

国土交通省が発表した「国土交通白書」によると、建設技術者や建設技能労働者の数は減少傾向にあります。

| 2001年 | 2035年 | |

|---|---|---|

| 建設技術者数 | 539,490人 | 470,711人 |

| 建設技能労働者数 | 3,222,731人 | 1,912,469人 |

建設技術者数、建設技能労働者数いずれも2001年から2035年までに減少する見込みであり、今後さらに人手不足は顕著になるでしょう。

建設業の人手不足について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてみてください。

>GATEN職|建設業の人出不足倒産が2025年上半期で過去最多!要因と対策を紹介

建設業が人手不足になる3つの理由

業界に限らず多くの企業が人手不足に悩むなかで、とくに建設業界が深刻な人手不足に陥っているのかを解説します。

主な理由は、以下の3つです。

建設業が人手不足になる主な理由

詳しく見ていきましょう。

高齢化と若年層の減少

建設業における人手不足の要因のひとつは、「高齢化による大量引退」と「若年層の減少」という労働力構造の問題です。

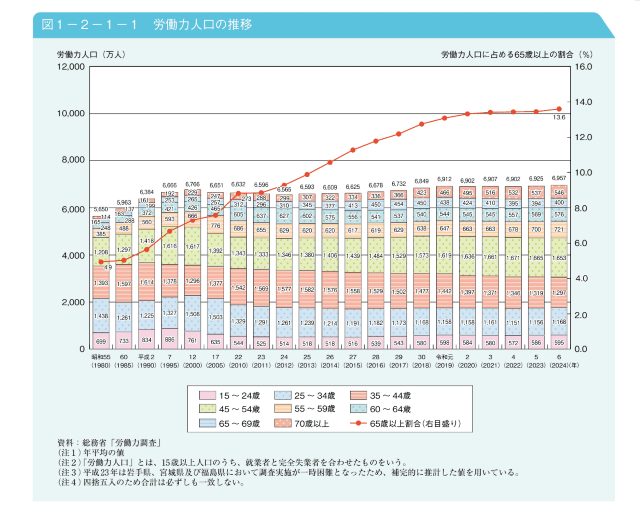

内閣府の高齢社会白書によると、労働力人口全体における65歳以上の人の割合は年々増加傾向にあります。一方、次世代を担う若年層の数は若干の増減があるものの、ほぼ横這いの状態です。

引用:内閣府|令和7年版高齢社会白書|第1章第2節 高齢期の暮らしの動向

このことは、今後10年で経験豊富な建設技能者が大量に引退するにもかかわらず、技術を受け継ぐべき若者の数が不足していることを意味します。

この問題が常態化すると、特定の工種に対応できる職人が社内にいなくなり、品質の低下や外注頼りによるコスト増大につながる可能性があります。

若手の採用を強化するとともに、今いるベテラン技能者のノウハウをマニュアルや動画など、組織全体の資産として残す仕組みづくりが必要といえるでしょう。

厳しい労働環境

若年層が建設業を敬遠する理由のひとつが、「きつい」「汚い」「危険」といった、いわゆる「3K」のイメージに代表される厳しい労働環境です。

「給料はよくても、仕事がしんどい」「友人と休日が合わない」といった不満は、若手離職の典型的な理由です。

また、採用面接で週休2日を謳っていても、実態として休日出勤が多いといった場合、その情報はSNSなどを通じてすぐに広まり企業の評判を損ねる結果につながります。

この課題を克服するには、労働条件の改善を単なるコストの増加と捉えるのではなく、優秀な人材を惹きつけるための戦略的投資と位置づける、経営の意識改革が必要でしょう。

ただ、建設業の職種によっては一般的な平均収入以上に稼ぎやすい仕事もあります。

厚生労働省の調査結果をもとに、建設業で稼げる職種を当社がランキング形式でまとめました。興味のある方はぜひ以下の記事をご覧ください。

>GATEN職|建設業の儲かる業種ランキング!稼げる職人・職種を給料や年収と共に紹介

建設需要の増加

建設業の労働力が減少している一方で、公共事業や都市部の再開発、災害復旧といった需要は増えています。

この需要と供給のギャップも、現場の人手不足を加速させる理由のひとつです。

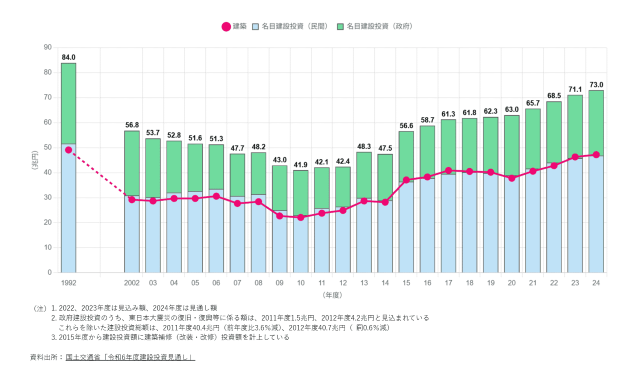

一般社団法人 日本建設業連合会が公開している「建設業デジタルハンドブック」によると、建設投資額は2010年頃から毎年増加傾向にあります。

労働力は減少しても建設の需要は増えているため、建設業の需要に対して人手が足りない現状があるといえるでしょう。

引用:一般社団法人 日本建設業連合会|建設業デジタルハンドブック|1.建設投資の動向

豊富な建設需要は企業にとって大きなビジネスチャンスですが、この機会を活かすためには人材の確保や、少ない人数で工事をこなすための生産性向上が鍵となります。

2030年問題が建設業に与える3つの影響

2030年問題とは、2030年前後に日本が直面すると予想される、さまざまな社会問題のことです。

少子高齢化や人口減少により、企業や社会保障へ問題が生じると想定されており、建設業へも影響が懸念されます。

2030年問題が建設業界に起こす影響として挙げられるのは、以下の3つです。

それぞれ見ていきましょう。

人材不足の深刻化

2030年には、建設業の人材不足は慢性的な問題から、社会インフラの維持すら困難にする危機へと移行することが予想されます。

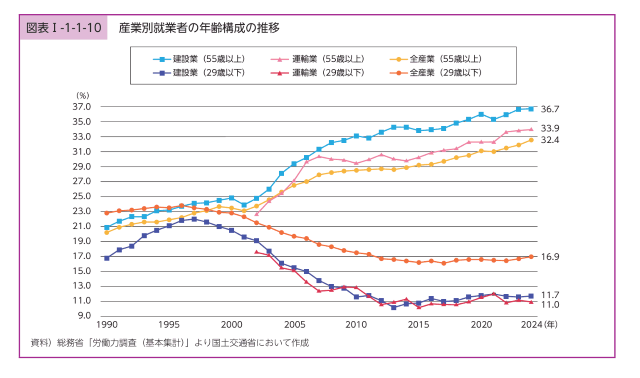

国土交通省の「令和7年版 国土交通白書」では、産業別に就業者の年齢構成の推移を発表しています。

55歳以上と29歳以下の割合に注目すると、全産業の割合に比べて、建設業は55歳以上の割合が多く、29歳以下の割合は少なくなっており、業界内でも高齢化と若手人材の不足が進んでいるのが現状です。

| 29歳以下 | 55歳以上 | |

|---|---|---|

| 建設業 | 11.7% | 36.7% |

| 全産業 | 16.9% | 32.4% |

このような背景から建設企業が人材不足になると、仕事を受注するうえで施工体制を組むための職人や現場監督を、協力会社の参加を考慮しても確保できないかもしれません。

結果的に、優良案件の受注を諦めざるを得ない状況が頻発することが懸念されます。

この事態を回避するためには、人材採用に力を注ぐとともに、ドローンやレーザースキャナによる自動測量など、限られた人員で業務を行えるように、生産性の向上が求められるでしょう。

人件費の高騰

2030年以降に人材不足が深刻化すると、労働力は希少な経営資源となり、人件費は高騰することが予測されます。

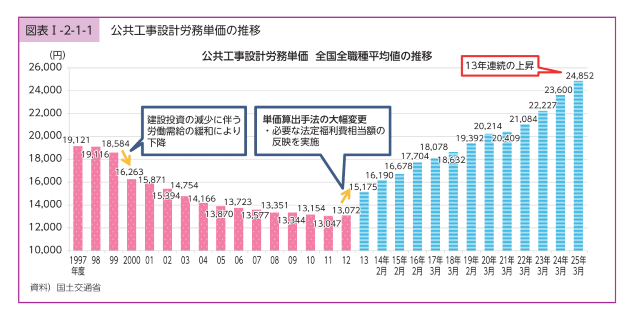

下記のデータからわかるとおり、公共工事設計労務単価は2012年から年々上昇しています。

今後も人口減少が続くとみられ、人件費の高騰も継続する可能性が高いでしょう。

人手不足になると企業間で人材の奪い合いになり、給与や福利厚生を充実する必要に迫られるため、人件費が高くなるためです。

企業としては、週休2日制の徹底やキャリアパスの明示といった働きがいを高め、「この会社で働き続けたい」と思わせる組織文化を構築することが大切です。

専門知識継承の危機

若年層の人材が少なくなれば、現在の職人の専門知識を受け継ぐ人がいなくなり、業界全体の品質が下がることも考えられます。

建設現場における施工はマニュアル化された知識だけでなく、長年の経験で培われたコツや同業種の人脈などにも支えられています。

しかし、若手従業員の比率が極端に低い現状では、これらのノウハウを次の世代に継承するのに、従来の現場教育だけでは充分ではありません。

ベテラン層が一斉に退職する2030年以降には、この専門知識の継承が危機的なものとなります。

技能継承の危機を乗り越えるためには、知識のデジタル化に取り組む必要があるでしょう。

具体的には、以下のような対策があります。

- eラーニングシステムの導入

- 作業手順書の整備

- 動画マニュアルの作成

個人が保有する技術を、組織全体の資産へと戦略的に転換することが急務です。

建設業における人手不足の7つの対策

建設業が直面する深刻な人手不足という課題に対し、中小企業が今日から着手できる解決策を解説します。

具体的には、以下の7つです。

建設業における人手不足の対策

これらの対策を行うことで、求職者にとって魅力的な職場に近づいたり、効率よく採用活動に取り組めたりするため、徐々に人手不足解消に向けた効果を期待できるでしょう。

働き方改革と職場環境の改善

時間外労働の規制への対応と週休2日制の実施は、人材を確保するための必須条件です。

これまで36協定による労働時間の上限規制は、建設業、自動車運転業務、医師などに限っては猶予が認められていましたが、2024年4月からはほかの業種と同様に適用されています。

36協定とは、法定労働時間を超えて労働者を働かせる際に企業と労働者の間で締結しなければならない協定のことです。

労働基準法第36条に関する協定であることから、「36(さぶろく)協定」とよばれています。

罰則を伴う36協定を遵守することはもちろん、ワークライフバランスを重視する若年層にとっても、休日の確保は企業選びの際のポイントになるため、働き方改革に伴って職場環境を改善することは人手不足の解消に向けて必要な取り組みです。

給与や評価制度の見直し

従業員の定着率を高めるためには、客観的で透明性の高い給与・評価制度を構築することが有効です。

従業員が離職する大きな理由のひとつに、自身のスキルアップが正当に評価されず、将来のキャリアパスが見えないことへの不安があることが考えられます。

透明性の高い評価制度として有効なのが、国土交通省と建設業振興基金が推進する「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の活用です。

CCUSを取り入れると技能者のスキルが客観的に見える化され、技能者の適切な評価や現場での労働者の管理、社会保険加入状況の把握などが容易になります。

たとえば「CCUSレベル3達成で、資格手当を支給」といった、具体的な賃金テーブルを作成・公開すれば、従業員はスキルアップが収入に直結することを実感できるでしょう。

これにより、従業員の定着率向上や積極的なスキルアップも期待できます。

採用活動の効率化

従来のハローワークや求人誌だけに頼った受け身の採用活動以外に、SNSなどを活用し、採用活動を効率化することも大切です。

現代の若年層は、公式サイトのほかに、InstagramやYouTubeといったSNSで職場のリアルな雰囲気や口コミをリサーチします。

現場で働く人の姿や最新技術を使っている様子を積極的に見せていくことで旧来のイメージを払拭し、興味をもってもらえる可能性が高くなるでしょう。

たとえば、InstagramやTikTokで、若手社員がドローンを操作している様子や、施工管理アプリを使いこなす場面を短い動画で投稿するなどの方法があります。

プロが作ったような映像である必要はなく、現場の臨場感や社員の素顔が伝わることが重要です。

こういった情報発信により、「現場のリアルを伝えている」「最新技術を積極的に取り入れている」というポジティブな印象を与えられるでしょう。

求人情報を出すときも、単に一般求人誌に掲載するのではなく、建設に特化した求人で募集するとよい人材が集まる可能性が高くなります。

GATEN職は建設・建築業界系に特化した求人サイトで、経験者や即戦力の募集に効果的です。一般的な求人サイトの約3分の1の費用で掲載でき、コスト削減につながるうえ、建設系に意欲の高い人材が集まる可能性が高く、効率的な採用活動ができます。

デジタル技術の導入

デジタル技術を効果的に活用することで、業務の効率化やコスト削減を期待できるため、建設業における人手の確保や長時間労働の解決につながります。

デジタル技術やデータをビジネスに活用することをDX(デジタルトランスフォーメーション)と呼び、建設業でも注目されている取り組みです。

建設業におけるDXの例は、以下のとおりです。

- BIM/CIM:「Building Information Modeling」「Construction Information Modeling/Management」の略。建設事業で扱う情報をデジタル化することで、システムの管理を効率化すること。例としては、地形や設備のモデルをデータ化し、発注者や施工者への説明に使うなどの方法がある。

- IoT:「Internet of Things」の略で、モノのインターネット化を指す。現場で使用する重機や機材をインターネットに接続し、データの取得や通信などができるようになる。

- AI:「Artificial Intelligence」の略で、人工知能のこと。たとえば、AIを活用したチャットボットによって、問い合わせや技術サポートなどの対応を自動化できる。

- ドローン:無人で遠隔操作や自動操縦ができる機器のこと。施工現場の壁面のずれや亀裂などの異常を、遠隔からリアルタイムで確認できる。

各種システムやツールでデータを管理したり、現場の施工状況を遠隔で確認したりできるようになります。

紙資料の作成が必要なくなったり、遠隔地に出向かず施工管理ができるようになったりすることで、限られた人材でも効率的に業務を進められるでしょう。

補助金・助成金の活用

国や自治体が用意する制度を活用することで、人材育成やDX推進の負担を大幅に軽減できます。

活用できる制度の例は、以下のとおりです。

| 対象者 | 対象となる費用 | 補助金額 | |

|---|---|---|---|

| IT導入補助金 | 中小企業・小規模事業者等(業種・規模の要件あり) | IT導入補助金のホームページに登録された、ITツールの導入費用 | 5万円~450万円(枠によって変動あり) |

| ものづくり補助金 | 日本国内に本社を置き、国内市場向けに事業展開を行う中小企業・小規模事業者(業種・規模の要件あり) | 設備投資費、システム構築費、試作開発費、外注費など | 750万円〜3,000万円(枠によって変動あり) |

| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者(商業・サービス業は従業員5人以下。製造業・その他は20人以下。) | 機械装置等費、広報費、Webサイト関連費など | 50万円(枠によって変動あり) |

| 人材確保等支援助成金 | 雇用管理制度の導入、CCUSを活用した取組など、コース要件を満たした事業主 | 機器等の導入に要した経費など | 25万円~100万円(コースによって異なる) |

| トライアル雇用助成金 | ハローワーク紹介で従業員を雇い、3ヶ月以上のトライアル雇用を実施する事業主(労働条件の要件あり) | 支給対象者1人につき助成金の支給あり | 1万円~5万円(家族構成・就労期間により変動) |

ITツール導入には「IT導入補助金」、従業員の資格取得には「人材開発支援助成金」など、自社の課題に合わせて制度を組み合わせることで、職場改革の負担を軽減できます。

これらの制度は申請しなければ利用できないため、厚生労働省や中小企業庁のWebサイトを定期的に確認し、活用できる制度がないか調べてみましょう。

申請手続きが複雑な場合もあるため、必要に応じて社会保険労務士などの専門家の支援を受けることも選択肢のひとつです。

業界イメージの向上

3Kをはじめとした建設業界のイメージを払拭し、若年層から選ばれる企業になるためには、自社の魅力を積極的に外部へ発信し、ブランドイメージを構築していく努力が必要です。

業界全体のイメージをすぐに変えるのは簡単ではありませんが、自社の魅力を求職者に粘り強く伝え続けることで、他社との差別化を図り、ポジティブなイメージをもってもらいやすくなります。

具体的には、自社のWebサイトをスマートフォン対応のデザインに刷新し、若手や女性従業員が活躍する姿を写真やインタビュー記事で紹介するなどの方法があるでしょう。

また、現場の作業内容や会社の雰囲気が伝わりやすい動画をSNSに投稿して、リアルな仕事風景を発信することも効果的です。

業界イメージの向上は、広報や採用担当だけの仕事ではありません。

経営者自らが会社の「顔」として、自社の取り組みやビジョンをさまざまな場で語ることも、説得力のあるメッセージとなります。

外国人材の受け入れ

国内人材の確保が困難な中、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れは、労働力確保のための現実的かつ重要な選択肢です。

ただし、建設分野の外国人材の受け入れには、ハローワークへの届け出のほか、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定など、独自の厳格なルールが定められています。

これらの手続きを怠ると、受け入れができないだけでなく、企業の信用問題にも発展しかねません。

また、言語や文化の違いによるトラブルを防ぐための事前の準備も不可欠です。

外国人受け入れの前に、図や写真、動画を活用した多言語対応の作業マニュアルや安全手順書を準備しましょう。

また、現場では日本人従業員がメンターとなり、業務だけでなく日本の生活習慣についても相談に乗れる体制を整えることが大切です。

建設業の人手不足対策には業界特化の求人サイト掲載がおすすめ

ここでは、人手不足対策のなかでもとくに採用活動の効率化と質の向上に直結する、求人サイトの活用に焦点を当て、具体的なメリットを3つ解説します。

求人サイトのなかでも、特に業界に特化した求人サイトに掲載するメリットは、以下のとおりです。

建設業界特化の求人サイトに掲載するメリット

それぞれ見ていきましょう。

建設業に特化した専門性の高い人材や即戦力に出会いやすい

建設系に特化した求人は、一般的な求人サイトと異なり、すでにスキルや資格を持つ専門性の高い人材や、即戦力となる経験者を効率的に見つけ出せます。

これにより、採用におけるミスマッチを減らし、選考プロセスを大幅に短縮することが可能です。なぜなら、業界特化サイトで求人を探す人は、はじめから建設業界で働くことを希望している意欲の高い層が中心のためです。

施工管理技士やCADオペレーターなど、建設業特有の資格や経験をもつ人材が集中しているため、求めている応募者と出会える確率が高まります。

たとえば、建設・建築業界に特化したGATEN職では、求人登録者の20代〜40代半ばの若手・中堅層が多く利用する傾向にあり、7,000件以上(2026年1月時点)の企業にご利用いただいています。

また、「Google しごと検索」や「求人ボックス」など、ほかの求人検索エンジンとも連携し幅広い媒体に求人が掲載されるため、求職者へのリーチが期待できるでしょう。

スカウト機能で気になる人材に直接アプローチできる場合がある

業界に特化した求人サイトのなかには、「スカウト機能」が搭載されているものがあり、企業側から気になる人材に直接アプローチできます。

従来の「待ち」の採用以外に、優秀な人材を積極的に獲得しにいく「攻め」の採用も可能です。

転職市場には、今すぐの転職は考えていないものの「よい条件の会社があれば話を聞きたい」と考えている優秀な潜在層も存在します。

スカウト機能は、こうした公募だけでは出会えない人材にアプローチできる効果的な手段です。

GATEN職には、「スカウトメール」が標準機能として搭載されています。業種も多岐にわたり、技術・専門職系のスキルを持ったターゲット層に直接アプローチできるのも魅力です。

「競合企業より応募の優先度を高めたい」「採用市場で希少な人材を確保したい」といったニーズのある企業に便利な機能です。

求人サイト内のPRでブランディングに取り組める

業界に特化した求人サイトは、単なる求人掲載の場ではなく、自社の魅力や先進的な取り組みを伝えるための広報・ブランディングの場としても有効です。

サイト内の企業ページを充実させることで、自社のイメージを効果的に発信できます。

求職者は給与や休日といった条件面だけでなく、「その会社でどのように成長できるか」「どのような働きがいがあるか」も意識して企業を探しています。

求人サイトの企業ページは、自社のビジョンや社風、具体的な働き方改革の取り組みをアピールする絶好の機会です。

たとえば、企業ページに、若手社員が活躍している現場の写真や動画、社員へのインタビューなどを掲載するとよいでしょう。他社との差別化を図り、先進的な企業であるという印象を与えられます。

最近では自社をPRする動画を使う企業も多くいらっしゃいます。GATEN職サイトでも自社をPRする動画をお持ちであればサイト内に表示させることが可能です。

建設業の人手不足を解決するなら、GATEN職に求人を掲載してみよう

建設業の人手不足は、高齢化や2030年問題が絡み合う複雑な経営課題です。

働き方改革やDX推進、効率的な採用活動など、取り組むべき施策は多岐にわたります。

本記事で紹介した、人手不足の解消に向けて建設業が取り組める対策は、以下のとおりです。

- 働き方改革と職場環境の改善

- 給与や評価制度の見直し

- 採用活動の効率化

- デジタル技術の導入

- 補助金・助成金の活用

- 業界イメージの向上

- 外国人材の受け入れ

重要なのは、これらを個別の対策ではなく、企業体質を根本から変える経営戦略として体系的に実行することです。

人手不足を解消するためには、業界に特化した求人サイトを活用してみましょう。

ガテン系の求人には、建設・建築に特化した求人サイトとして相場より安価に掲載できる『GATEN職』がおすすめです。

一般的な求人サイトと比べ、求人掲載費用は相場の約3分の1とコストパフォーマンスに優れ、月間訪問ユーザーは約114万以上と、多くの求職者に接触するチャンスが広がります。

掲載に興味があり、まずお話を聞いてみたい方や、サービス資料をチェックしてみたい方は、以下のお問い合わせフォームから気軽にお申し込みください。