下請法の大幅な見直しが2025年5月に公布され、2026年1月より施行されます(参照元:公正取引委員会「2026年1月施行!~下請法は取適法へ~改正ポイント説明会の実施について」)。

今回の改正は、物価や人件費、原材料費などの高騰が続く中で、立場の弱い中小企業や下請け事業者が正当な価格転嫁を行えず、厳しい経営状況に置かれている現状を受けたものです。

本改正では、「手形払いの禁止」「価格協議の義務化」「運送業務も対象取引へ追加」など、従来の取引慣行を見直す施策が多数盛り込まれており、取引の透明性や公正性がこれまで以上に求められるようになります。

本記事では、下請法改正の背景や意図、企業が受ける影響、具体的な変更内容と対応のポイントについて解説していきます。

下請法の法改正とは

2025年5月16日、下請法等の改正法が国会で成立し、同月23日に公布されました(参照元:中小企業庁「「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました」)。

法律の名称だけでなく、内容面でも大幅な見直しが行われ、2026年1月から施行されます。

今回の改正では、下請事業者の経営環境を守るため、親事業者と下請事業者との間で「公正な取引関係」を確保することを目的とし、次のような制度変更が加えられました。

下請法等改正の主なポイント

- 支払手段の見直し(紙の手形、長期サイトの電子記録債権・ファクタリングの禁止)

- 価格協議の義務化・一方的な価格決定の禁止

- 発注書面交付義務の拡大(運送業務なども対象に)

- 対象企業の拡大(従業員数要件などで新たに適用対象となるケースあり)

- 違反時の行政処分・刑事罰の強化

50年ぶりの抜本改正の背景

今回の下請法の改正は、50年以上ぶりの大幅な見直しです。

背景には、以下のような課題があります。

課題

- 人件費・資材費・エネルギーコストの高騰

- 中小企業が価格交渉に応じてもらえず、コスト増が反映されない

- 旧法では「買いたたき」の定義が曖昧で取り締まりが難しかった

これを受け、公正取引委員会と中小企業庁が2024年に設置した「企業取引研究会」により、価格協議を無視した一方的な取引条件の禁止や、手形払いの制限などが提言されました。

特に、支払サイトが60日を超えるファクタリングなども原則禁止される方向で、中小企業の資金繰り改善と取引の透明化が強く求められています。

この改正により、より公正で持続可能なサプライチェーンの構築が進む見込みです。

下請法改正による影響

下請法の改正は、建設業界における元請・下請の取引ルールを大きく見直す内容となっており、実務に直結する影響が多く含まれています。

特に支払方法や価格交渉、法令違反への罰則強化など、企業のコンプライアンス体制に大きな見直しが求められています。

ここでは、下請法改正によって建設業界が受ける主な影響について詳しく解説します。

下請との価格変更協議に応じることが努力義務化される

今回の下請法改正では、委託事業者(旧・親事業者)は価格交渉に誠実に応じる努力義務を負うことが明確化されました。

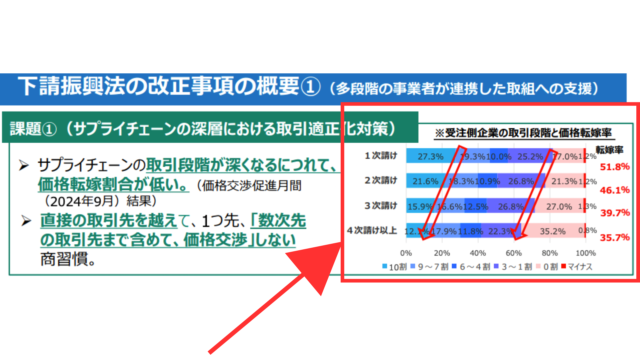

これは、コスト上昇時に中小受託事業者(旧・下請事業者)への価格転嫁が進まないという実態を踏まえたものです。

出典元:公正取引委員会「下請法・下請振興法改正法の概要」

従来の「買いたたき」禁止とは別に、新たに次のような規定が設けられました。

設けられた規定

- 中小受託事業者から価格協議を求められた際、協議に応じなければならない

- 協議を拒否したり、説明せず一方的に代金を決定する行為は明確に禁止

この変更により、価格交渉の場を無視する企業に対しては、公正取引委員会による勧告・社名公表・行政指導といった厳しい措置が取られる可能性もあります。

建設業界においても、対等な取引の実現が今後ますます重要になります。

紙の手形(約束手形)利用が廃止される

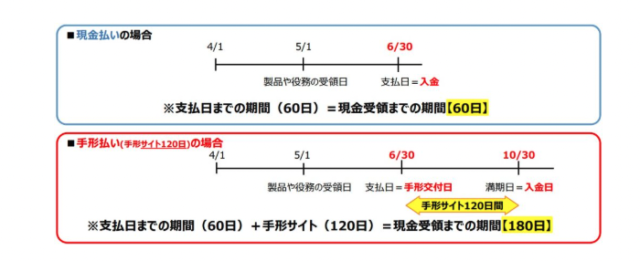

下請法の改正により、紙の手形による支払いが全面的に禁止されることになりました。

これまで、手形を使って実質的な支払期日を先延ばしにし、下請側の資金繰りに負担をかけるケースが問題視されてきました。

今回の改正では、以下の点が大きく変更されます。

変更点

- 約束手形の利用は完全に禁止

- 電子記録債権やファクタリングなど、現金受領が困難な手段も制限対象

これにより、製品や役務の受領日から60日以内に現金での支払いが原則化されます。

出典元:経済産業省 METI Journal ONLINE「手形取引のルールが変わる。交付から満期まで「60日以内」」

この変更は、特に建設業界における中小受託事業者の資金繰りリスクを軽減するための大きな前進です。

取引慣行の見直しが必要となるため、元請企業は早急な対応が求められます。

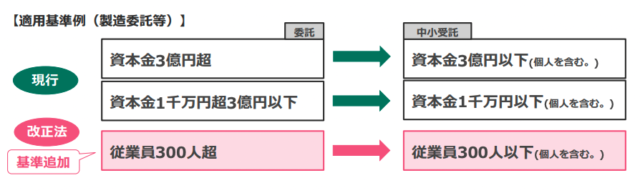

資本金基準に加えて従業員数基準が追加される

建設業界における下請法の改正では、資本金だけでなく「従業員数」も法適用の判断基準として追加されました。

これにより、資本金が少なく適用外だった企業も、従業員数によっては新たに下請法の規制対象となる可能性があります(※参照元:公正取引委員会「(令和7年5月16日)「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について」)。

出典元:公正取引委員会「下請法・下請振興法改正法の概要」

特に注意すべきポイントは以下のとおりです。

注意すべきポイント

- 従来の「資本金基準」に加え、「従業員数300人超」の基準が追加

- 従業員300人超の企業が、300人以下の企業に委託した場合に適用

- 資本金を理由に規制を回避していた企業も、今後は対象に

- 元請企業は、取引先の従業員数を事前に把握しておく必要がある

建設業では資材調達や外注費の委託が多いため、従業員数の基準導入は実務に直結する重要なポイントです。

取引継続に影響が出る可能性もあるため、早期に契約先の情報を整理し、下請法の対象かどうかを確認することが求められます。

下請法の改正に向けて企業が取り組むべきこと

下請法の改正により、取引先に依存しすぎることが企業にとって大きなリスクとなります。

主要取引先の経営悪化や取引条件の変更が、自社の資金繰りや事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があるためです。

ここでは、改正に備えて企業が取り組むべき「取引先の分散」「信用保険の活用」「支払条件の見直し」について詳しく解説します。

取引先の分散とリスクヘッジの重要性

下請法の改正を見据えると、特定の取引先に依存しすぎることは企業にとって大きなリスクになります。

もし主要な取引先が経営不振や倒産に陥ったり、突然取引条件を不利に変更された場合、自社の資金繰りや事業の継続に直接影響が及びかねません。

そのため、「売上を一社に頼りすぎない体制づくり」を行う必要があります。

具体的には、業界や地域を分散させて複数の顧客を持つことで、一社に依存するリスクを減らせるうえに、売上の安定性を高められます。

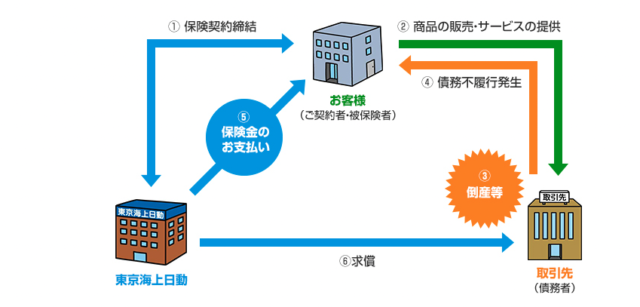

また、金融面のリスクに備える手段として「取引信用保険」の利用も効果的です。「取引信用保険」は、被保険者が損害を被った場合、その損害の一定割合について保険金を受け取ることができる保険制度です。

中小企業向けの商品も増えており、保険料や補償内容を比較しながら選べば、キャッシュフローの安定につながります。

つまり、下請法改正に備えて企業が特に行うべき対策は以下の通りです。

これらの対策を組み合わせれば、下請法改正後の変化にも柔軟に対応し、安定した経営基盤を築くことが可能になります。

下請け法改正よってどう会社が変わっていくのかインタビュー

近年の物価高騰や労務費上昇を背景に、取引の在り方を見直す動きとして下請法が大幅に改正されます。

ここでは、下請法改正によって実際にどのような変化が現場で起きているのかを、建築業界の経営者インタビューを通じてご紹介します。

企業A

2026年施行の下請法改正は、当社にとっても大きな転機になると感じています。まず、従業員数による適用基準の追加により、これまで対象外だった取引先との間でも下請法の対象になるケースが増え、公正な取引条件の整備が一層求められるようになりました。

また、価格協議のルール強化も重要です。従来は価格交渉に応じない親事業者の対応が問題視されていましたが、今回の改正で一方的な価格決定が明確に禁止されました。当社では、今後は原材料費などの高騰があった場合に、取引先の申し出に誠実に応じ、透明な価格決定プロセスを確立していく方針です。

さらに、知的財産に関する取り扱いも見直す必要があります。図面や製造ノウハウを無償で譲渡させる行為が「優越的地位の濫用」として問題視されており、当社としては今後、知的財産の取り扱いに関しても対価の支払いや適正な契約を徹底していきます。

今回の法改正には用語の変更も含まれており、「下請け」という言葉に代わって「中小受託事業者」などが用いられるようになります。私たちも、取引先を対等なパートナーと位置づけ、社内外での呼称や意識をアップデートしていきたいと考えています。

今後も法令遵守を徹底し、より健全で信頼ある取引環境の構築を目指してまいります。

企業B

2026年1月に施行される下請法改正は、建築業界で長年「下請け」と呼ばれてきた私たち中小建設会社にとって、大きな転換点になると感じています。新たな法律名「受託取引法」には、発注者と受託者が対等な立場で取引を行うべきという強いメッセージが込められており、まさに業界全体に意識変革を促す内容です。

特に注目しているのは、従業員数に基づく法適用の拡大です。これまで適用対象外だった中堅の元請企業との取引にも下請法が及ぶことで、より多くの場面で公正な条件が担保されるようになると期待しています。

また、価格協議に関する規制強化も大きな前進です。資材費や人件費が高騰する中で、これまでは価格交渉に応じてもらえないことがありました。しかし、改正法では委託事業者が一方的に価格を決定する行為が明確に禁止されます。今後は、自社のコスト状況を踏まえ、根拠を示して堂々と価格交渉を申し出る環境が整うと感じています。

さらに、施工ノウハウや設計技術といった知的財産の保護が強化される点も心強いです。図面や手順書の無償提供を求められることもありましたが、優越的地位の濫用として明確に問題視されることで、不当な扱いから自社の技術を守る道が開かれます。

今回の法改正は、下請け企業という立場から脱却し、持続可能な建設ビジネスを築くための後押しになると確信しています。今後も元請企業との協力体制を大切にしながら、公正なルールのもとでより良い建設サービスを提供していきたいと考えています。

下請法の改正を機に取引の在り方を見直そう!

2026年1月に施行される下請法の改正は、建設業界における元請企業と下請企業の取引関係に大きな影響を与える内容となっています。

特に、紙の手形や長期サイトでの支払手段の禁止、価格協議の義務化、書面交付の対象拡大など、企業の資金繰りや業務運営体制そのものに見直しを迫る重要なポイントが多数盛り込まれています。

法改正は、従来の不透明で不公平な取引慣行を是正し、サプライチェーン全体での公正な関係構築を促すものです。今後は法令を順守するだけでなく、透明性・公平性のある関係構築や、働き方改革・人材確保への投資なども求められます。

今回の改正を一過性の対応で終わらせるのではなく、企業の体質そのものを見直す機会ととらえ、持続可能で信頼ある取引関係を築いていきましょう。