一人親方と個人事業主はどちらも個人で事業を営む働き方ですが、労災保険の加入可否や業種の範囲、従業員の雇用制限などが異なります。

厚生労働省によると、「一人親方」の定義は以下のとおりです。

一人親方の定義

- 労働者を使用せず、特定の事業を行うことを常態とする

- 特定の事業とは、運送業・建設業・林業・水産業・などの合計7業種

参考:厚生労働省 特別加入制度のしおり〈一人親方その他の自営業者用〉

上記を見ただけでも、従業員と事業の種類について、個人事業主とは異なることがわかります。

一人親方と個人事業主の違いを理解していないと、適切な保険制度の活用や手続きがスムーズに進まない可能性があります。

この記事では、一人親方と個人事業主の違いを詳しく解説し、それぞれの働き方や労災保険のポイントについて紹介します。

自分に合った働き方を選ぶための参考にしてください。

関連記事:建設業の職人は独立すると儲かる・稼げる?一人親方の職種別平均年収ランキングを紹介

また、建設業界に特化した求人サイト「GATEN職」では、独立を目指す方を応援する企業だけを集めた特集を紹介しています。

独立に成功している求人企業(独立支援企業)の各社の社長からのメッセージ・体験談も無料で確認できます。

一人親方になるうえで重要な保険の加入方法、安定して仕事を受注するための営業の仕方などの独立ノウハウを伝授してもらえる等、積極的に独立をサポートしてくれる企業ばかりです。

「この社長のもとで成長したい!」と思える求人があればそのまま応募も可能です。

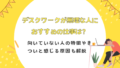

一人親方とは

一人親方とは、建設業や運送業など特定の業種において、自らの技術を活かして独立して働く個人事業主を指します。

法人を設立せずに自らの名前で仕事を受注し、施主や請負会社などから直接依頼を受けるのが特徴です。

独立後も職人として現場に立つケースが多く、家族経営を含めて少人数で事業を営む形態が一般的です。

また、一人親方は「労働者を雇用しない」という点が大きな特徴であり、法律上の区分においても重要な条件となります。

最近では、労働安全衛生などの法令改正や社会的な議論の中で、「一人親方等」の安全衛生管理の義務化や、契約内容・労災の取り扱いの明確化が求められており、働きやすい環境が整備されつつあるのも特徴です。(参考:全国建設業親方労災保険組合)

一人親方の大きなメリットは、労災保険の特別加入が認められている点です。

一人親方とは

- 特定の業種に従事する個人事業主

- 自分のみ、もしくは自分を含めた家族で事業を営んでいる

- 労災保険に特別に加入できる

特定の業種に従事する個人事業主

一人親方は、厚生労働省が定める特定の業種で働く場合に該当します。

例えば建設業であれば、現場で直接作業を行う大工や電気工事士などが典型的な例です。

| 一人親方として認められる主な業種 | |

|---|---|

| 建設業 | 大工、左官、配管工、電気工事士、塗装工、解体工など |

| 運送業 | 個人タクシー業者、貨物軽自動車運送業者など |

| その他 | 林業、水産業、医薬品の配置販売、廃棄物収集運搬など |

個人事業主がどのような業種でも開業できるのに対し、一人親方は範囲が限定されている点に注意が必要です。

特定の分野に専門性を持って働くことが、一人親方の大きな特徴です。

自分のみ、もしくは自分を含めた家族で事業を営んでいる

一人親方は、基本的に自分一人、または家族と一緒に事業を行う形態です。

労災保険 特別加入制度においては、『労働者を使用しないで事業を行う自営業者』、およびその事業に従事する者を『一人親方等』と定義しています。(厚生労働省「労災保険特別加入制度のしおり〈一人親方その他の自営業者用〉)

一人親方の就業形態

- 労働者を使用せず自分のみで事業を行う

- 配偶者や子どもなど家族と共に事業を行う

- 年間100日未満であれば労働者を雇用可能

労働者を継続的に雇用することはできませんが、例外的に年間100日未満であれば労働者を使用することが認められています。

そのため、繁忙期などで一時的に人手を補うことは可能ですが、原則として従業員を抱えない点が特徴です。

少人数で柔軟に活動できる働き方であることが、一人親方の大きな魅力です。

労災保険に特別加入できる

労災保険は本来、会社員などの雇用労働者を対象としています。

しかし、一人親方は高リスクな作業に従事するケースが多いため、「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することができます。

| 一人親方が加入できる労災保険の特徴 | |

|---|---|

| 加入方法 | 労災保険組合や特別加入団体を通じて申請 |

| 補償内容 | 業務中や通勤中の事故による治療費や休業補償 |

| 必要性 | 高所作業や危険作業の多い建設業・運送業では事実上必須 |

加入しておけば、業務中の事故や怪我に対して医療費や休業補償が受けられるため、安心して働けます。

② 建設業の一人親方等

ア 請負契約に直接必要な行為を行う場合

イ 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合

ウ 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合

エ 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する

場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合

オ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合引用:厚生労働省「労災保険特別加入制度のしおり〈一人親方その他の自営業者用〉

労災保険の特別加入は、一人親方が安全に事業を継続するための重要な仕組みです。

個人事業主とは

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営む人を指します。

株式会社や合同会社などを設立する場合は、資本金の準備や法務局での登記が必要になります。(国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」)

一方、個人事業主の場合は税務署に「開業届」を提出するだけで始められるため、独立の第一歩として選ばれるケースが多いです。

規模の大小に関係なく、開業届を提出して事業を継続的に行う人はすべて個人事業主に分類されます。

開業にあたって業種の制限はなく、飲食業、美容業、デザイン、ITエンジニアなど幅広い分野で活動できます。

個人事業主とは

- 法人を設立せずに個人で事業を営む人

- フリーランスも個人事業主の一種

法人を設立せずに個人で事業を営む人

個人事業主は法律上の「法人格」を持たず、税務上の区分に基づいて定義されています。

| 登記手続き | 法務局での法人登記は不要、税務署に開業届を提出するだけで開業可能 |

|---|---|

| 従業員の有無 | 従業員を雇用していても、法人化していなければ個人事業主に分類 |

| 業種 | 飲食業、美容業、デザイン、IT、医療など業種を問わず開業可能 |

開業のハードルが低いため、副業から始める人や独立準備の第一歩として選ぶ人が多いのが特徴です。

まずは小規模に事業を始めたい人に適した形態といえるでしょう。

フリーランスも個人事業主の一種

個人事業主は税法上の区分を示す言葉であり、開業届を出して正式に認められます。

一方、フリーランスは法律上の区分ではなく、働き方を表す言葉です。

たとえば、デザイナーやライターが案件単位で働く場合は「フリーランス」と呼ばれますが、税務上は個人事業主となります。

個人事業主とフリーランスの違い

- 個人事業主:法人格を持たずに個人で継続的に事業を営む人(税法上の区分)

- フリーランス:会社や団体に属さず案件単位で働く人(働き方を示す用語)

つまり、フリーランスは個人事業主という枠組みの中に含まれる働き方のひとつです。

日常会話では混同されやすいため、制度上の区分と働き方の違いを理解しておくことが大切です。

一人親方と個人事業主の違い

一人親方と個人事業主は、どちらも法人を設立せずに個人で事業を行う点では共通しています。

しかし、業種の範囲、従業員の雇用制限、労災保険の適用可否などに違いがあり、厳密には異なる概念として扱われます。

特に一人親方は、特定の業種で働く個人事業主を指し、建設業や林業などで多く見られます。

また、一人親方は特別加入制度を利用して労災保険に加入できますが、一般的な個人事業主は労災保険の対象外となります。

このような違いを理解することで、自分の働き方に合った制度を活用しやすくなります。

一人親方と個人事業主の違い

- 業種の範囲が指定されているかどうか

- 従業員の制約があるかどうか

- 労災保険が適用されるかどうか

業種の範囲が指定されているかどうか

| 一人親方 | 開業できる業種は限られる |

|---|---|

| 個人事業主 | どんな業種でも開業できる |

個人事業主は、基本的にどのような業種でも開業することができます。

例えば、飲食業、美容業、ITエンジニア、デザイナーなど、多様な分野で活動することが可能です。

一方、一人親方は主に建設業や林業、水産業など、一定の業種に限定されます。

一人親方として認められる業種

- 個人タクシー業者や個人貨物運送業者など

- 大工、左官、とび職人などの建設事業者

- 漁業(水産動植物の採捕)

- 林業

- 医薬品の配置販売

- 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別

- 船員がおこなう事業

例えば、建設業系では、大工、左官、配管工、電気工事士などが一人親方に該当する職種の代表例です。

| 業種 | 職種 |

|---|---|

| 建設業 | 大工、左官、電気工事士、配管工、塗装工、内装工事業者、屋根工事業者、解体工事業者 |

| 設備工事業 | 空調設備工事、給排水設備工事、防災設備工事 |

| 土木工事業 | 道路工事、橋梁工事、河川工事 |

| 塗装工事業 | 外壁塗装、屋根塗装 |

| 左官工事業 | 壁塗り、床仕上げ |

| 配管工事業 | 水道工事、ガス配管工事 |

| 防水工事業 | 防水施工、シーリング工事 |

| 内装工事業 | クロス貼り、床張り |

| 解体工事業 | 建物解体、産業廃棄物処理 |

| 溶接工事業 | 金属溶接、プラント溶接 |

| 電気通信工事業 | 電気通信工事、インターネット配線工事 |

つまり、個人事業主は業種の自由度が高いのに対し、一人親方は特定の業種で働く個人事業主を指す言葉として使われます。

従業員の制約があるかどうか

| 一人親方 | 従業員を雇用できない |

|---|---|

| 個人事業主 | 従業員を雇用できる |

個人事業主は自由に従業員を雇用することができますが、一人親方は基本的に従業員を雇用しません。

例えば、飲食店を経営する個人事業主がアルバイトや社員を雇うことに制限はありません。

しかし、一人親方には「労働者を雇用しないこと」という条件があり、基本的に従業員を持つことはできません。

厚生労働省によると、「一人親方」の定義は以下のとおりです。

- 労働者を使用せず、特定の事業を行うことを常態とする

- 特定の事業とは、運送業・建設業・林業・水産業・などの合計7業種

参考:厚生労働省

特別加入制度のしおり〈一人親方その他の自営業者用〉

例外として、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには一人親方等として扱われます。

そのため、一人親方として働きながら従業員を雇う場合は、雇用日数を管理する必要があります。

労災保険が適用されるかどうか

| 一人親方 | 労災保険に特別加入できる |

|---|---|

| 個人事業主 | 労災保険が適用されない |

個人事業主には労災保険が適用されませんが、一人親方は「特別加入制度」を利用することで、労災保険に加入することができます。

労災保険は原則として、企業に雇用されている労働者を対象とした制度だからです。

例えば、建設現場で事故が発生した際、一人親方で特別加入していれば、治療費や休業補償を受けることが可能です。

このように、一人親方は労災リスクが高いため、特例的に労災保険の適用対象となっています。

一人親方団体労災センター共済会公式YouTube:一人親方労災保険の特別加入

一人親方になるために必要な手続き

一人親方として事業を開始するためには、いくつかの手続きを済ませる必要があります。

特に重要なのは、開業届の提出、青色申告の申請、労災保険の加入、事業専用の銀行口座の開設の4つです。

また、労災保険への加入は一人親方の特権といっても過言ではなく、怪我や事故の際に重要な保障を受けるためにも忘れず手続きしましょう。

一人親方になるために必要な手続き

- 開業届の提出

- 青色申告の申請

- 一人親方労災保険への加入

- 事業専用の銀行口座の開設

開業届の提出

一人親方として事業を開始する場合、まず「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署に提出する必要があります。

| 開業届の提出方法 | |

|---|---|

| 手続対象者 | 個人で事業を始める人 |

| 手続時期 | 開業日から1ヶ月以内 |

| 作成・提出方法 | e-Taxソフトで開業届を作成の上、提出 開業届を記入し、持参または送付にて提出 |

| 添付書類 | e-Tax利用時、添付書類は不要 書面でマイナンバーが記載された書類で提出する際には、本人確認書類の提示や添付が必要 |

| 提出先 | 開業する地域を管轄する税務署 |

しかし、青色申告の適用を受けるためには、開業届の提出が前提となるため、早めの手続きをおすすめします。

開業届には、氏名、住所、屋号(任意)、事業内容、開業日などを記入し、最寄りの税務署に提出します。

また、国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)を利用すれば、オンラインでの提出も可能なため、時間を有効に活用できます。

青色申告の申請

一人親方として事業を運営する場合、税務上のメリットを得るために「青色申告の承認申請書」を提出することが重要です。

青色申告をするメリット

- 最高65万円の青色申告特別控除が受けられる

- 赤字を最長3年間繰り越せる

- 家族の給与を専従者給与として経費にできる

- 30万円未満の設備や工具を一括で経費にできる

- 信用力がアップし、銀行の融資や補助金申請などで有利になる

青色申告の申請方法は以下の通りです。

| 青色申告の申請方法 | |

|---|---|

| 手続対象者 | 青色申告を受けようとする人 |

| 手続時期 | 開業日から2ヶ月以内 すでに開業していて次の年から青色申告をしたい場合は、その年の3月15日まで |

| 作成・提出方法 | e-Taxのマイページから申請 申請書を記入し、持参または送付にて提出 |

| 提出先 | テキスト |

(詳しい青色申告の申請方法に関しては、国税庁のホームページを参照してください)

青色申告の申請は、開業から2ヶ月以内に税務署へ提出しなければならないため、開業届と一緒に手続きするとスムーズです。

記帳のルールとして複式簿記が求められるため、会計ソフトの導入を検討するのもよいでしょう。

国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)を利用すれば、自宅からオンラインでの提出も可能です。

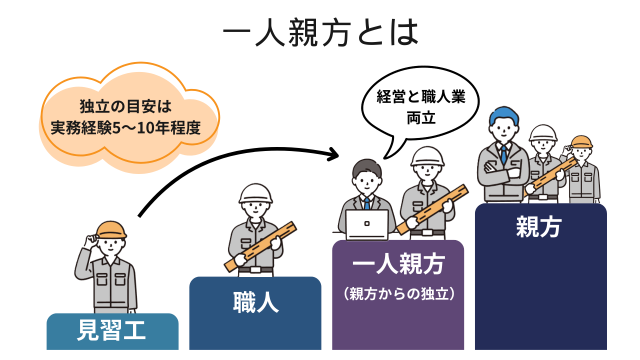

一人親方労災保険への加入

一人親方として働く場合、万が一の事故や怪我に備えて労災保険に特別加入することができます。

通常の労災保険は雇用されている労働者を対象としますが、一人親方は「特別加入制度」により労災保険の適用を受けることが可能です。

特別加入制度では、業務中の怪我や病気、通勤中の事故などに対して、療養給付や休業補償が受けられます。

保険料は年収に応じて決まり、例えば給付基礎日額が1万円の場合、年間の保険料は13万円程度になります。

一人親方労災保険へ加入するには、労働基準監督署または労災保険組合を通じて手続きを行う必要があります。

事業専用の銀行口座の開設

一人親方として事業を行う際、個人用の銀行口座と分けて、事業専用の口座を開設することをおすすめします。

事業専用の銀行口座を開設するメリット

- 収支が明確に分けられて経理・確定申告がスムーズになる

- 事業のお金の流れがわかるようになるので、経営判断がしやすくなる

- 取引先や金融機関からの信用力が上がる

事業用口座を持つことで、収入と経費を明確に分けられ、確定申告の際に経理処理がスムーズになります。

また、取引先からの信用にもつながり、ビジネス上のやり取りがより円滑になります。

ネットバンキングが充実している銀行や、振込手数料の安い銀行を選ぶことで、事業の運営コストを抑えることができます。

さらに、会計ソフト(例:freee、マネーフォワード等)と連携できる銀行を選ぶと、入出金の管理がより簡単になり、経理の効率が向上します。

引用:Money Forward公式YouTube│マネーフォワード クラウド会計 チュートリアル動画:金融機関データ自動連携の設定方法

独立を応援する企業だけを集めた特集も紹介しています。

銀行口座の開設や保険加入、各種届出の申請方法など、独立に必要な知識を吸収しながら実務経験も積むことができます。

最短で独立し自由な働き方を手に入れたい方や、未経験からでも手厚い独立支援を受けながら働きたいという方はぜひチェックしてください!

一人親方が知っておきたい労災保険の特別加入制度

一人親方として働く場合、業務中の事故や怪我に対する備えが重要になります。

通常、労災保険は会社に雇用されている労働者が対象ですが、一人親方でも特別加入制度を利用することで労災保険に加入できます。

特別加入制度に加入すれば、業務中や通勤中の事故による治療費や休業補償を受けることが可能です。

特に、建設業や運送業などの高リスクな職種では、万が一の事態に備えて加入しておくことが推奨されます。

ここでは、労災保険の特別加入制度の概要や対象者、加入の条件について詳しく解説します。

労災保険の特別加入制度とは

労災保険の特別加入制度とは、本来は労働者向けの労災保険に、一人親方や特定の自営業者が任意で加入できる制度です。

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

特別加入制度に加入することで、業務中や通勤中に事故や病気になった場合に、治療費や休業補償などの給付を受けることができます。

例えば、高所作業を行う大工や鉄筋工が作業中に怪我をした場合、特別加入していれば労災保険から治療費が支給されます。

特別加入は強制ではありませんが、建設業などでは労災保険に加入していないと現場に入れない場合もあるため、実質的に必要不可欠な制度となっています。

特別加入制度の対象者

特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

特別加入制度の対象となるのは、主に以下の4つのカテゴリに該当する人です。

特別加入制度の対象となる人

- 中小事業主等:小規模な会社の事業主やその家族従業員

- 一人親方等:建設業、運送業、漁業、林業などの業務を個人で請け負う事業主

- 特定作業従事者:特定の危険作業を伴う職業に従事する人

- 海外派遣者:日本国内の企業に雇用され、海外で業務を行う者

一人親方として働く方々は、「一人親方等」に該当し、特別加入制度の対象となります。

具体的には、建設業の大工や塗装工、解体工、電気工事士などが対象で、運送業ではトラック運転手、農林業では林業従事者などが該当します。

また、特別加入の対象となる業種は厚生労働省が定めているため、詳細は労働基準監督署や労災保険組合に確認するとよいでしょう。

加入の条件

一人親方が労災保険に特別加入するには、一人親方等の団体(特別加入団体)に所属する必要があります。

特別加入団体とは、多くの一人親方が参加し、労働保険の手続きを適切に管理できると都道府県労働局から認められた組織のことです。

引用:厚生労働省「特別加入ガイド」

特別加入団体が「事業主」、一人親方が「労働者」とみなされる仕組みとなっているため、個人で直接加入することはできず、団体を通じて手続きを行うことになります。

特別加入団体の詳細については、各都道府県の労働局や労働基準監督署で確認できます。

また、団体に所属するためには、会費(組合費)の支払いが必要になります。

一人親方に関するよくある質問

一人親方として独立を考えている方からは、「個人事業主とどう違うの?」「メリットやデメリットは?」といった疑問が多く寄せられます。

特に労災保険の適用範囲や従業員雇用の可否などは誤解されやすいポイントです。

以下では、一人親方と個人事業主の違い、そして一人親方として働くメリットをわかりやすく解説します。

一人親方と個人事業主の違いは?

一人親方はあくまで「特定の業種に従事する個人事業主」を指します。

例えば大工や電気工事士、配管工などは一人親方に該当しますが、美容師やITエンジニアは個人事業主に分類されます。

| 一人親方 | 労働者を雇用せず、建設業・運送業・林業・水産業など特定の業種に限定される働き方。労災保険には特別加入できる。 |

|---|---|

| 個人事業主 | 業種の制限はなく、飲食・美容・ITなど幅広く開業可能。従業員を雇用できるが、労災保険の対象外。 |

従業員を雇えない制約がある点や、労災保険への特別加入制度を利用できる点が大きな違いです。

この違いを理解しておかないと、適切な保険や税務手続きで不利益を受ける可能性があるため注意が必要です。

一人親方のメリットは?

一人親方の最大のメリットは、労災保険に加入できる点です。

通常の個人事業主は労災保険に加入できませんが、特別加入制度を利用すれば、万が一の事故や怪我でも補償を受けられます。

一人親方として働く主なメリット

- 労災リスクに備えて労災保険の特別加入ができる

- 法人化せず個人で独立でき、自由度の高い働き方が可能

- スキル次第で会社員時代より収入アップが期待できる

- 建設業や運送業など専門性の高い業種で安定した需要がある

また、法人を設立せずに独立できるため、開業コストが抑えられるのも魅力です。

特に建設業界は需要が高いため、信頼と実績を積めば仕事の依頼が途切れにくく、安定収入に繋がります。

その一方で「従業員を雇えない」という制約はありますが、自分の裁量で自由に働きたい人にとっては大きなメリットとなります。

一人親方としての独立準備にはGATEN職がおすすめ

一人親方と個人事業主は共通点が多いものの、業種や労災保険の適用可否などで明確な違いがあります。

一人親方は特定の業種に限定されており、労災保険の特別加入制度を利用できる点が大きな特徴です。

一方、個人事業主は業種の自由度が高く、従業員を雇うことにも制限がありません。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に適した働き方を選びましょう。

また、将来的に一人親方として独立を考えている方は、業専門求人サイト「GATEN職」を活用ください。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

GATEN職は、会員登録なしで建設業の求人に応募できる求人サイトです。

7,000件以上の求人の中には、独立歓迎の職場や給与アップを狙える職場も多数あります。

まずは現場で経験を積みながら、資金作りとスキル・知識の獲得を行い、将来的に独立・開業・起業を目指してみてはいかがでしょうか。

「GATEN職」の独立歓迎の求人はこちら

関連記事:建設業で独立・起業・開業する方法は?必要な資金や手続き・独立後の年収を解説

また、GATEN職では独立を応援する企業だけを集めた特集も紹介しています。

銀行口座の開設や保険加入、各種届出の申請方法など、独立に必要な知識を吸収しながら実務経験も積むことができます。

独立に成功した社長の下で実際に働きながら、独立のノウハウを身につけたいという方は、以下から求人をチェックしてみてください。