大工の仕事は「きつい」と言われることが多く、その理由は体力面や労働環境だけでなく、修業期間や技術習得の難しさなどさまざまです。

本記事では、大工がきついと言われる理由を解説します。

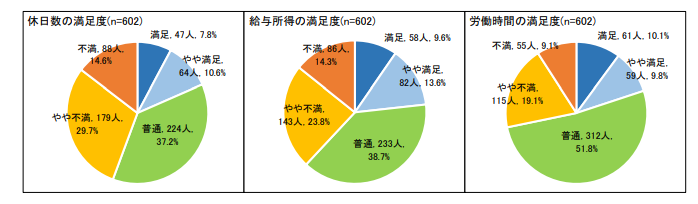

仕事内容や職場の人間関係には比較的満足している若手が多い一方、休みの少なさに対しては不満であるが4割強を占めています。

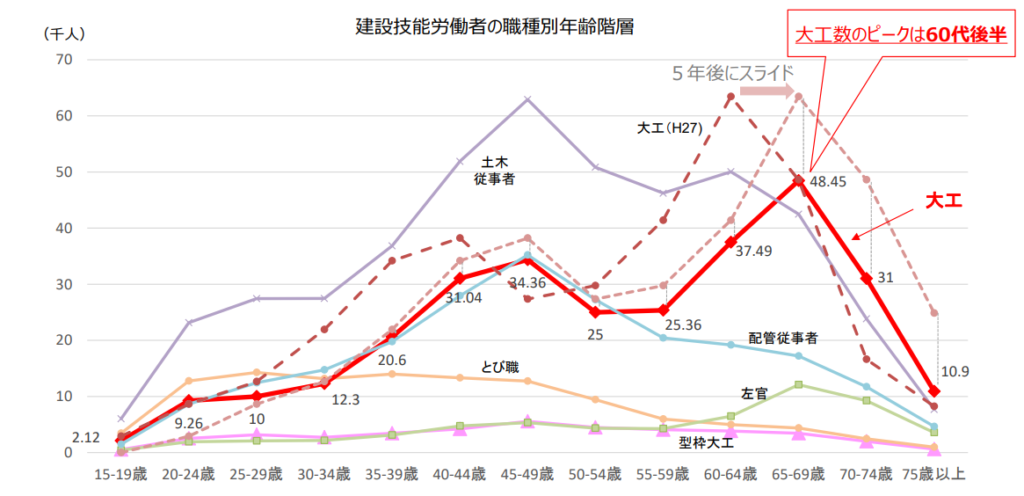

さらに、大工全体の 約60%が50歳以上であり、若手の参入が少ないことから、高齢の大工に肉体的・精神的な負担が集中している状況です。

未就業の若者には、体力負担や労働環境への不安感が広がっており、参入をためらう要因になっていると言えます。

一方で、大工は形に残る仕事であり、技術を磨けば資格取得や年収アップにつながるやりがいある職種です。

大工に向いている人・向いていない人の紹介や、きつさを軽減する方法も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

体力に自信がある人ややりがいのある職種に挑戦していたい人は「GEATEN職」を活用して、自分に合う職場が検索できます。

他の人はこちらも検索!

大工の仕事がきついと言われる理由

大工の仕事が「きつい」とされる言われる理由には、肉体的負担・長時間労働・収入の不安定さ・技術習得の長さなどが要因として挙げられます。

近年、人手不足と高齢化が進み、現場の負担が一層大きくなっているのが現状です。

他職種では40代後半に技能労働者数のピークがある一方、大工就業者は60代後半がピークとなっており、ボリューム層が退職する時期を迎えています。

大工は、30歳以上のいずれの年齢階層においても5年前よりも就業者が減少傾向で、20年で半減しています。

大工を育てる人材は高齢化により減少しており、育成体制も十分に整っていません。

また、大工は 一人前になるまでに5~10年の修業期間が必要とされますが、この間の給与水準が低く、途中で離職する人が多い傾向にあります。

これらの要因が重なり、大工の仕事は「きつい」と認識されているのです。

以下では、具体的にきついと言われる理由を解説していきます。

大工の仕事がきついと言われる理由

最初は覚えることが多い

大工は建物の骨組みから内装仕上げまで幅広い工程を担うため、未経験者にとって学ぶ内容は膨大です。

求められる知識

- 設計図を正確に読み取るスキル

- 木材や建材の種類と特性を把握する

- 資材の準備工程や工具の適切な使用方法を覚える

- 安全管理の基本を覚える

見習い時期は現場清掃や道具の手入れなどの雑務が中心ですが、その中で親方や先輩の技術を観察し、実地で学んでいきます。

建築現場では、墨付けや組立、造作加工など高度な技能が必要であり、内装仕上げでは塗装やタイル貼りといった繊細な作業も含まれます。

理論と実践を並行して学ぶため、新人は覚えることが多く、作業を完璧にこなせるようになるには時間が必要です。

修業期間が長い

大工として一人前になるには長期的な修業が不可欠です。

伝統工法を身につける職人大工では、木材加工や木組みを自在に扱えるまでに5~10年を要するとされます。

一般住宅の建築工程は4~6か月で完了しますが、個人が技術を習得するには3~5年の基礎期間が必要です。

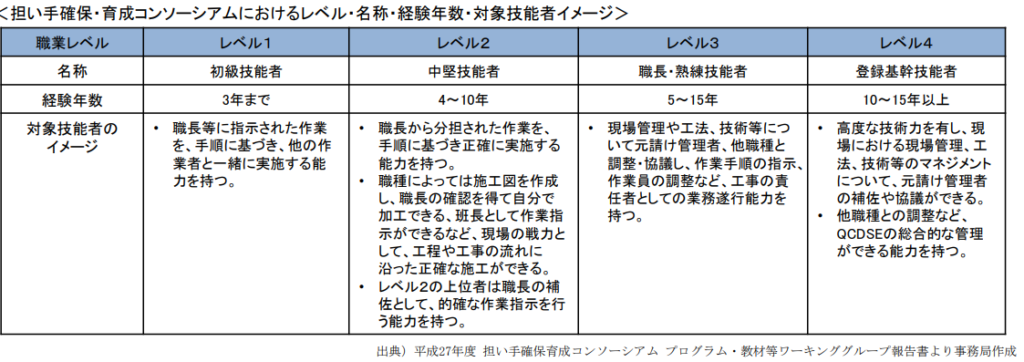

厚生労働省の能力評価基準イメージでは、見習いから初級技能者になるまでに3年、その後10年以上をかけて上級熟練者を目指す流れが示されています。

現場によっては1~2年の見習い期間で辞めてしまう人も少なくなく、長い修業が定着率低下の一因とも指摘されています。

修業の過程は個人の能力や工務店の指導方針に左右されますが、継続的な努力が求められる職業です。

体力的にきつい

大工の仕事は肉体労働の側面が強く、資材運搬や高所作業、長時間の立ち作業が日常的に発生します。

筋肉や関節に負担がかかる作業が多いため、持久力や筋力が不可欠です。

特に新人のうちは体が慣れておらず、肉体的な厳しさを強く感じやすいとされます。

経験を積むことで作業効率は上がりますが、労働の基本は依然として体力に依存しています。

夏の猛暑・冬の寒さが厳しい

大工は主に屋外作業を行うため、季節や天候に大きく左右されます。

夏季には猛暑下での作業が続き、熱中症のリスクが高まります。

建設業は熱中症による労働災害が多い業種とされており、十分な休憩や水分補給が必須です。

令和5年における職場での熱中症※1による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,106人(前年比279人・34%増)であり、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。

夏場だけでなく、冬季には寒冷下での作業により体力消耗が激しく、手足のかじかみが作業効率や安全性に影響します。

大工は常に気候条件に適応しながら作業を行う必要があるため、気象への耐性が欠かせません。

長時間労働・休日が少ない

建設業界では長時間労働が慢性化しており、大工も例外ではありません。

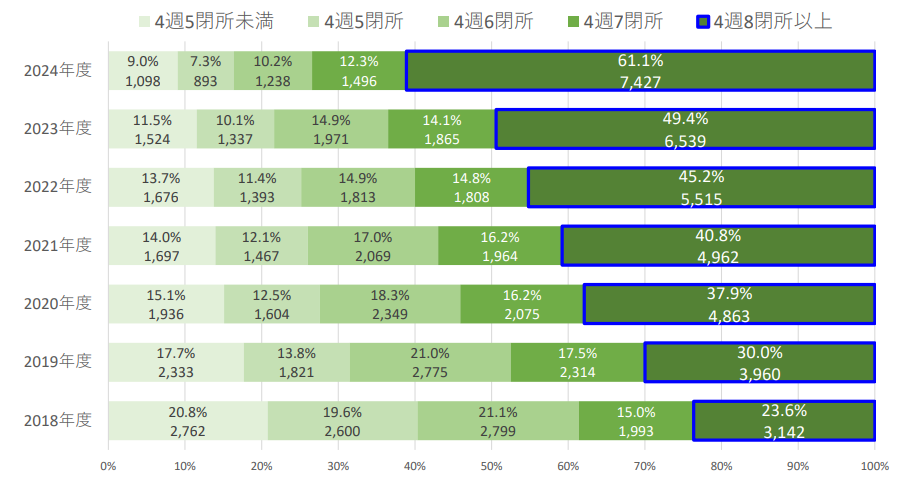

2024年は週休二日実施率調査では、61.1%が「4週8閉所以上」と改善傾向にありますが、条件を満たしていない職場も4割程度あります。

工期の制約や人手不足に加え、天候不良や追加作業の発生が長時間労働の原因となっています。

大工の賃金体系は日当制が多く、出勤日数に応じて収入が変動するため、働かなければ収入が減少する不安定さも課題です。

繁忙期には休日出勤も発生しやすく、結果として労働時間の増加と収入の不安定さが重なります。

安全面のリスクがある

大工の仕事は常に安全リスクと隣り合わせです。

高所作業や重量物の取り扱い、鋭利な工具の使用が日常的であり、墜落や転落、切創事故などが発生する可能性があります。

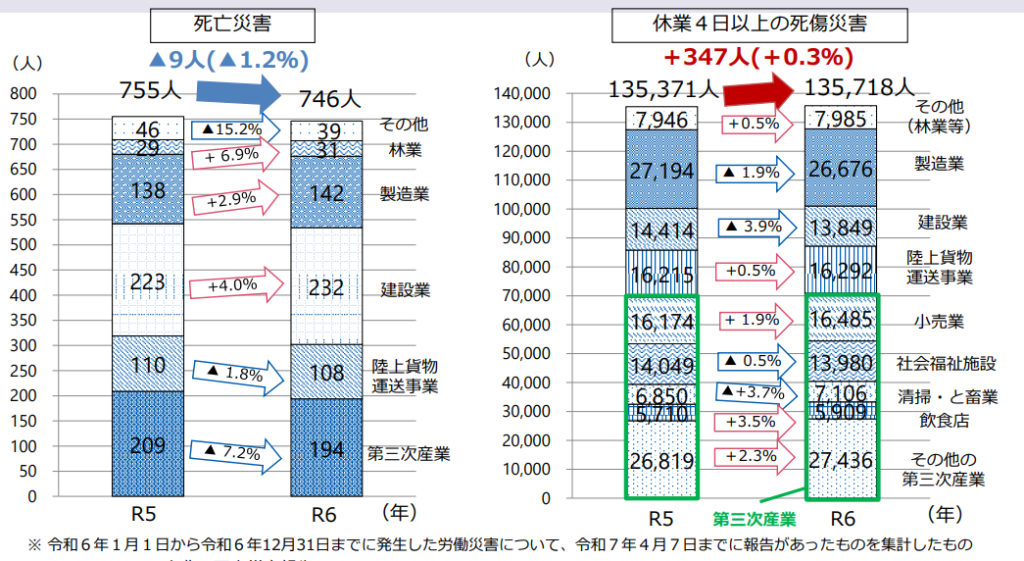

厚生労働省が発表したデータによれば、建設業は労災事故が多い業種の一つであり、全体の約3割を占めています。

特に長時間労働や疲労が蓄積すると注意力が低下し、ヒューマンエラーが事故につながりやすくなります。

事故防止には、機材の点検や危険予知活動、現場全体での安全意識向上が不可欠です。

大工のやりがい

大工のやりがいは、成果が形として残り社会に貢献できる点にあります。

実際に大工の約6割が「仕事内容に満足している」と回答しており、やりがいの大きさを裏付けています。

また、日本の木造建築文化やリフォーム需要の増加により大工の需要は安定しており、将来性も高い職種とされています。

以下では、大工のやりがいを詳しく解説します。

手に職がつき一生のスキルになる

大工の大きな魅力は、実践を通じて培った技術が一生使える「手に職」になる点です。

身につくスキル

- 木材加工や施工技術

- 設計図の読解力と施工管理能力

- 安全管理とチームワーク力

建築大工は見習い期間を経て徐々に高度な作業を任され、約10年で一人前とされます。

最初は資材運搬や道具の手入れといった基礎から学び、経験を積むごとに構造組立や内装施工など複雑な工程を担えるようになります。

さらに建築業界は常に進化しており、CADや新素材の導入、環境対応の施工技術など新しい知識の習得が必要です。

習得した技術は転職や独立時にも大きな武器となり、安定した職業人生を支える基盤となります。

経験や資格次第で年収アップが可能

大工の収入は経験年数や取得資格によって大きく変動します。

初任給は月20万円前後(日当8,000~10,000円)と低めですが、経験を積むことで昇給が期待でき、25年以上のベテランになると収入は大きく上昇します。

さらに建築大工技能士や建築施工管理技士、建築士などの資格を取得すると、資格手当の支給や公共工事への参画が可能になり、収入の安定や上昇につながります。

棟梁として現場を統率する立場に昇格すれば責任と引き換えに高収入を得やすくなります。

努力と資格取得が直接的に年収に反映される点は、大工のやりがいの1つです。

完成物が形として残る

大工の仕事は、自分が関わった建物が目に見える形として完成し、人々の生活に長く利用される点に大きなやりがいがあります。

設計図を基に基礎工事から柱建て、屋根や壁、内装に至るまで建築物を組み上げる過程は成果が明確で、達成感を強く感じられます。

顧客の要望を反映した家づくりやリフォームでは「ありがとう」の言葉を得られる機会もあり、顧客満足と社会貢献を同時に実感できます。

完成物が地図や地域に残ることは、大工にとって誇りと責任を伴う大きなやりがいです。

大工の仕事のきつさを軽減する方法

大工の仕事は体力的・精神的負担や収入の不安定さなど課題が多いですが、労働環境改善と技術支援により軽減が可能です。

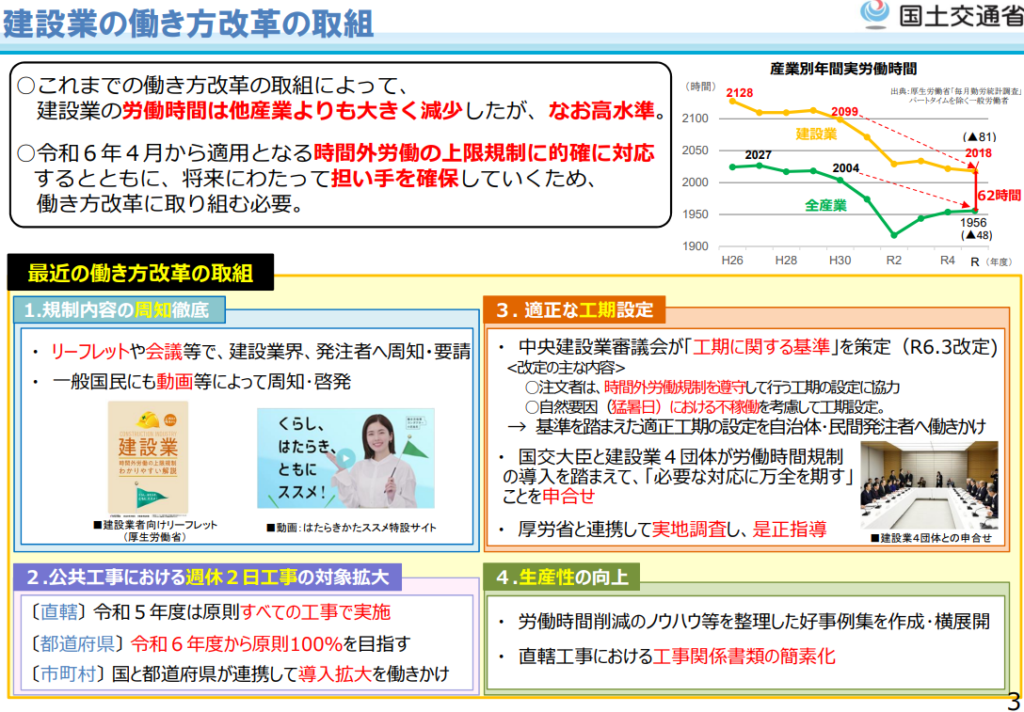

働き手の確保のため、国は週休2日制導入や労務費補正による収入補填を推進しており、企業も社員雇用化や福利厚生の充実を進めています。

さらにCADや施工管理アプリの導入で業務効率化を図り、安全対策では5S運動やリスク予知活動を徹底することが重要です。

業界全体で「創造的職業」としての側面を発信し、若手や女性も働きやすい環境を整えることが、大工の持続的な人材確保ときつさ軽減につながります。

以下では、大工のしごとのきつさを軽減する具体的な方法を詳しく解説します。

大工の仕事のきつさを軽減する方法

資格取得やキャリアアップによって現場での仕事を減らす

大工には必須資格はありませんが、資格を取得することで仕事の幅が広がり、現場での肉体労働を減少できます。

取得していると役立つ資格

- 建築大工技能士(1級・2級)

- 建築施工管理技士(1級・2級)

- 建築士(木造・二級・一級)

- 木造建築物の組立て等作業主任者

- 玉掛け技能講習

例えば「建築施工管理技士」を取得すれば、工事の工程・品質・安全管理を担う施工管理職に就け、作業よりも管理業務が中心となります。

また「建築士」の資格を持てば設計や工事監理に関わり、より専門的で知識を活かした業務に移行できます。

資格や経験に基づくキャリアアップは、体力面の負担軽減だけでなく、年収や社会的信頼性の向上にも直結します。

体力をつける

大工の仕事は資材の運搬や長時間の立ち作業、高所作業など、身体への負担が大きい職種です。

特に筋力や持久力の不足はケガや疲労につながりやすく、作業効率の低下も招きます。

そのため、基礎的な体力をつけることは職務を継続する上で不可欠です。

実際に、日々の作業を通じて自然と筋力や体力が鍛えられることが多く、長期的に従事することで身体的な適応力が高まります。

規則正しい生活や十分な休養、適度な筋力トレーニングを取り入れることで、作業に必要な持久力や柔軟性を確保し、日々の業務を安全に遂行することが可能となります。

大手工務店やゼネコンへの転職で労働環境を改善する

建設業に従事する大工の中でも、一人親方として働く場合は収入や労働環境が不安定になりがちです。

近年は大手工務店やゼネコンが大工を「社員」として直接雇用する動きが広がっており、給与やボーナス、社会保障の整備による安定した収入が期待できます。

さらに大手企業では施工管理アプリやデジタルツールの導入による業務効率化が進み、残業削減や安全管理が強化されており、安心して働ける環境が整っています。

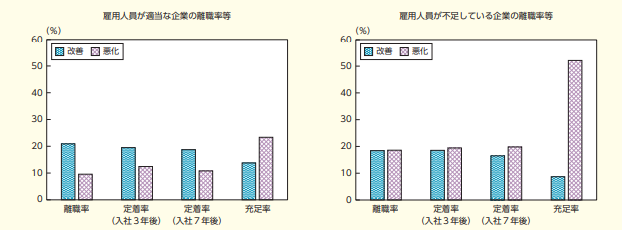

事実、雇用人員が適当な企業においては定着率が高い傾向にあり、雇用人員が不足している企業は、離職率及び定着率が低く、労働環境に何かしらの不満があるのがわかります。

大手企業への転職は、肉体的・精神的負担を軽減し、長期的に安定したキャリアを築けます。

大工に向いている人

大工にも向き不向きがあります。

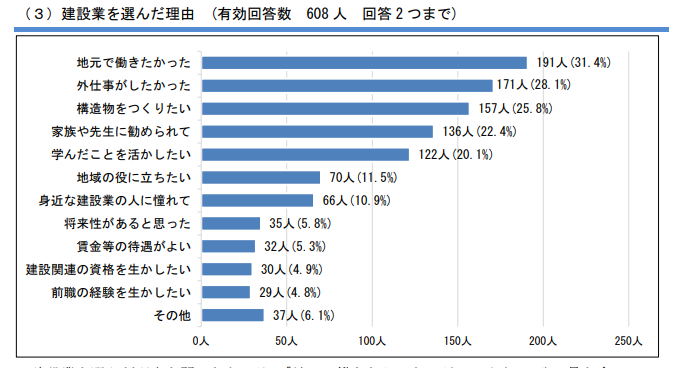

建設業を選んだ理由のアンケートでは、「外仕事がしたかった」「構造物をつくりたかった」が挙げられており、体力や手先の器用さなど自分の得意とする分野で活躍したい人が大工を目指しているのが分かります。

学歴や年齢など関係なく、チャレンジできるのが大工の魅力です。

しかし、大工に向いている人の特性に適していない場合は、挫折や辞めてしまう可能性が高まります

以下では、大工に向いている人の特徴を詳しく解説します。

大工に向いている人

体を動かすことが好き

大工の仕事は重い木材や資材の運搬、高所での作業、長時間の立ち仕事など、肉体的な負担が大きい職業です。

体を動かすことが好きな人が向いている理由

- 重量物の運搬が多く動き回る

- 長時間の立ち仕事や高所作業に耐えられる

- 季節や天候の厳しさに対応できる

そのため、日常的に身体を動かすことが好きで、鍛えることに前向きな人は大工に向いているといえます。

また、体を動かすことが苦にならない人は、肉体的な負担を楽しさややりがいに転換できる傾向があり、長期的に仕事を続けやすい特徴があります。

チームワークを大切にできる

大工の作業は一人で完結することは少なく、基本的にチームでの作業が前提となります。

チームワークを大切にできる人が向いている理由

- 共同作業が基本であるため

- 安全性の確保につながるため

- 品質と効果を高められるため

建設現場では、左官職人や屋根職人、電気工事士など他職種の職人と協力しながら作業を進める必要があり、円滑なコミュニケーションが欠かせません。

施主や現場監督との打ち合わせを通じて顧客の要望を正しく把握することも重要で、信頼関係の構築がプロジェクト全体の成否を左右します。

意見を出し合い、互いに助け合いながら進めることで、工期短縮や品質向上にもつながります。

協調性が高く、仲間と協力して成果を出すことを重視できる人は、大工の仕事に適しています。

集中力がある

大工の仕事では、設計図を正確に読み解き、木材を精密に加工し、建物を組み立てる作業が中心となります。

集中力がある人が向いている理由

- 精密な作業が求められるため

- 安全確保に直結するため

- 長期間の作業を持続するため

例えば、1ミリの誤差でも構造に影響する場合があり、加工や組み立てには高い集中力が求められます。

また、危険を伴う作業も多いため、注意力を持続させることで事故防止にもつながるでしょう。

さらに、細部までこだわり抜いた作業を積み重ねることで完成度が高まり、結果として顧客満足度の向上にも貢献できます。

大工に向いてない人

大工はやる気や忍耐力があると、誰でも挑戦できる職業ですが、向いていない人もいます。

大工を辞める理由には、長時間労働による体への負担や人間関係の問題が挙げられており、体力やコミュニケーション能力は大工を継続するためには必須のスキルです。

職場が働きやすい環境であることはもちろんですが、体力に自信がない人や1人で黙々と仕事を進めたい人は離職率が高まるでしょう。

以下では、大工に向いていない人の特徴を詳しく解説します。

大工に向いていない人

現場での仕事よりデスクワークに魅力を感じる人

大工の仕事は、建設現場での肉体労働が中心であり、設計や事務作業が主体となる職種とは異なります。

現場での仕事よりデスクワークに魅力を感じる人が向いていない理由

- 大工の仕事は屋外作業や肉体労働が中心であり、デスクワークはほとんど含まれないため

- 建築物の施工は現場で手を動かすことが主体であり、体を動かすことに魅力を感じないと業務継続が難しいため

- デスクワーク中心の職種(設計士・施工管理など)とは役割が異なり、適性が合わないため

大工は設計図を基に木材を加工し、建物の骨組みや内装を仕上げていくことが主業務であり、完成物を形にする工程を担います。

建設業従事者の作業時間の大半は現場作業に割かれており、デスクワークに費やす割合は非常に少ないとされています。

もちろん、工務店やゼネコンには施工管理や設計を専門とする職種も存在し、これらは進捗管理や設計書類の作成といった事務的な業務が中心です。

しかし、大工の仕事は「現場で体を動かして形を作る」ことに直結しており、デスクワークに重きを置きたい人には適さない職種といえます。

体を動かすのが苦手な人

大工の仕事は、体力と持久力が求められる典型的な肉体労働です。

体を動かすのが苦手な人が向いていない理由

- 重い資材や木材の運搬、高所作業など体力を要する仕事が多いため

- 長時間の立ち作業や屋外作業が中心で、持久力や筋力が不足すると継続が難しいため

- 暑さ・寒さ・雨風など気候の影響を受けやすく、体力がないと体調を崩しやすいため

建設業は全産業の中でも特に肉体的負担が大きい分野に分類されており、重量物の運搬や高所作業、長時間の立ち仕事が日常的に発生します。

さらに、屋外作業が多いため、猛暑や厳寒、雨天といった天候条件にも影響を受けやすく、体力面での適応力が必要です。

作業を継続することで自然に体力が向上するという利点はありますが、体を動かすことが苦手な人にとっては、日々の労働環境自体が強い負担となり、長期的に続けるのが難しい可能性があります。

したがって、身体活動を好まない人や体力に自信のない人には、大工という職業は向きにくいと考えられます。

大雑把な人

大工の作業は、精密さと正確さが求められる仕事です。

大雑把な人が向いていない理由

- 設計図を正確に読み取り、ミリ単位で木材を加工する精度が求められるため

- わずかな誤差や手抜きが建物の安全性や耐久性に直結するため

- 仕上げの精密さ(造作・内装など)が顧客満足度に大きく影響するため

床の水平精度や柱の垂直精度などには具体的な数値基準が設けられており、わずかな誤差が建物の耐久性や安全性に影響します。

木材加工や組み立てにおいても、1ミリ単位の調整が必要な場面が多く、集中力と丁寧さが不可欠です。

特に和室の造作や細部の仕上げでは、精密な作業が美観と品質を左右します。

加えて、道具の整理整頓を怠れば事故や怪我のリスクが高まり、安全管理の面でも細かい配慮が求められます。

したがって、大雑把で細部への注意を欠く人には、大工の仕事は適さない可能性が高いです。

大工はきついがキャリア戦略で続けやすくなる

大工は、体力面や労働環境、収入の不安定さなどが要因となり「きつい」職種であると認識されがちです。

しかし、資格習得や経験値、大手工務店やゼネコンへの就職により、労働環境や収入面は大きく改善されます。

体力は必要となる職業ですが、キャリア戦略を立てることで継続して続けられる魅力ある職業といえるでしょう。

頑張り次第で成果がでる大工に興味がある人は、ぜひ「GATEN職」で自分に合う職場を見つけてください。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

- GATEN職の特徴現場系のお仕事全般の求人を掲載している

- 建築業界の求人だけで7,000件以上掲載されている

- 正社員からアルバイトまで様々な雇用形態の求人を見つけられる

- 希望条件を詳細まで絞って検索できる

- 動画から求人を探すことができる

「GATEN職」では、2026年1月時点で、大工の求人が528件掲載されています。

未経験者はもちろん、年齢も問われない求人も多数あるため、やる気次第で条件に合う求人が見つけられます。

また、高収入・資格保有者歓迎・独立支援ありの求人まで、幅広く掲載しており、今後のキャリア戦力にも役立つでしょう。

会員登録不要で応募が可能なため、まずはサイトをチェックしてみてください。