建設業の人手不足倒産は深刻化しており、業界全体の大きなリスクとなっています。

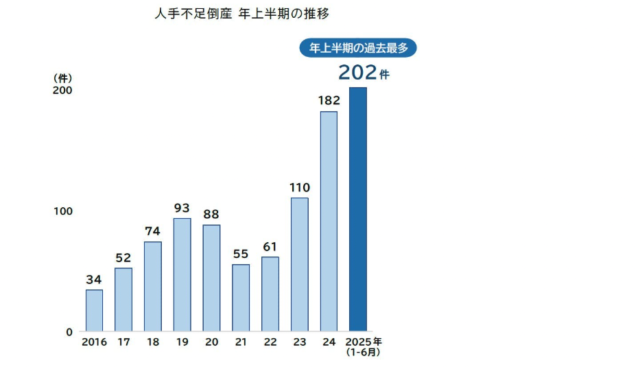

実際、帝国データバンクによると2025年上半期(1-6月)には人で不足倒産は202件も発生しているようです。

出典元:帝国データバンク「2025年上半期の人手不足倒産は202件、サービス業の増加顕著」

ポイント

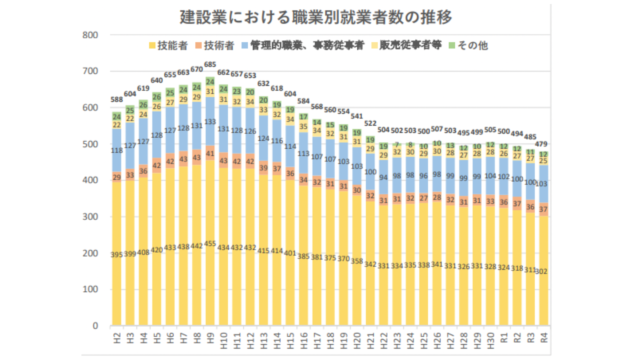

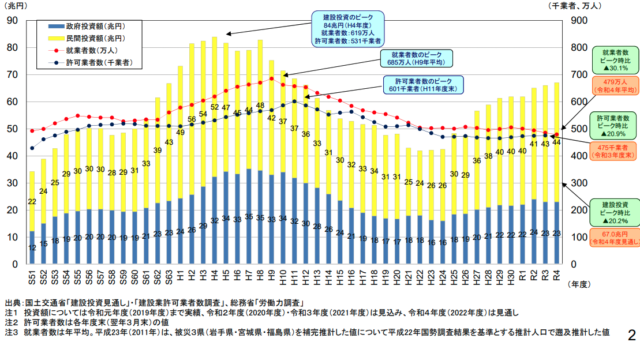

背景には、建設業の就業者数が1997年の685万人をピークに減少し、2022年には479万人まで落ち込んだ一方で、建設需要は約67兆円規模に回復しているという「需要増・供給減」のギャップや、短期離職、高齢化などがあります。

本記事では、こうした建設業の人手不足倒産の詳細・要因と、企業が取るべき具体的な対策について詳しく解説します。

2024年は建設業の人手不足倒産が過去10年で最多

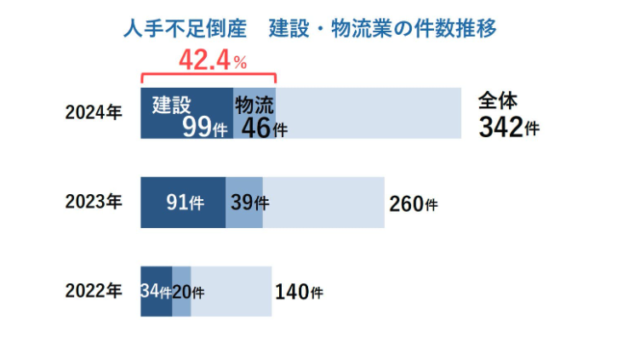

帝国データバンクの調査によると、2024年に「人手不足」を直接の要因とする倒産は342件に上り、調査開始の2013年以降で過去最多を更新しました。

前年比でも約1.4倍と急増しており、労働力確保がいかに企業経営を圧迫しているかが明らかです。

業種別では建設業が99件と最も多く、全体の約3割を占めています。

出典元:帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2024年)」

ポイント

特に注目すべきは、2022年の34件からわずか2年で約3倍に膨れ上がった点です。

この急増の背景には、職人の高齢化や若手不足、資材価格の高騰に加えて、下請け企業が十分に価格転嫁できない構造的問題などがあります。特に中小・零細の建設業者は、大手ゼネコンからの受注単価が固定的であるため、コスト増を吸収できず、資金繰りが急速に悪化しやすい状況です。

このように、建設業の人手不足倒産は単に人材が足りないだけではなく、賃上げ圧力・規制強化・資材高騰・融資返済といった複数の要因が重なった結果、過去10年で最悪の状況となったのです。

2026年も人手不足倒産の流れは続く可能性が高い

建設業の就業者数は1997年(平成9年)の685万人をピークに減少を続け、2022年(令和4年)には479万人まで落ち込み、ピーク時から約30%も減少しています。

出典元:国土交通省「建設業を巡る現状と課題」

一方で、建設投資額は1992年(平成4年)の約84兆円から2010年(平成22年)には42兆円まで落ち込んだものの、その後は再び増加傾向に転じ、2022年(令和4年)には約67兆円に達しました。

出典元:国土交通省「建設業を巡る現状と課題」

ポイント

つまり「需要は増加しているが、労働力は減っている」という需給ギャップが鮮明になっています。

人手不足は年々増加傾向にあるため、需要が回復するなか人材不足が加速しており、建設業界の需給ギャップは2026年でも続くことが予想できます。

建設業の人手不足倒産が発生する要因

建設業界では、深刻な人材不足が企業経営に直結する大きな課題となっています。

特に人件費の高騰、従業員の高齢化、若手の離職率の高さなど複数の要因が重なり、資金力の乏しい中小企業を中心に倒産が増加しているのが現状です。

ここでは、建設業の人手不足倒産を引き起こす代表的な要因について解説します。

人件費の高騰

建設業界では、優秀な人材を確保するためには人件費を引き上げざるを得ない状況にあります。

ポイント

この人件費上昇は、特に資金力に乏しい中小・零細企業の経営を強く圧迫する要因となっています。

実際、2025年の最低賃金は厚生労働省(中央最低賃金審議会)は2025年8月4日に2025年度の最低賃金の目安を全国の加重平均で時給1118円(過去最大の増加幅)にすることを決定(※)しています。

厚生労働省の中央最低賃金審議会は4日、2025年度の最低賃金の目安を全国の加重平均で時給1118円にすることで決着した。現在の1055円から63円の引き上げとなり、過去最大の増加幅となる。

人手が少なく、業績が上げられないにも関わらず、人件費高騰による影響も重なっており、今後も中小企業の倒産が増加すると予測されています。

従業員の高齢化

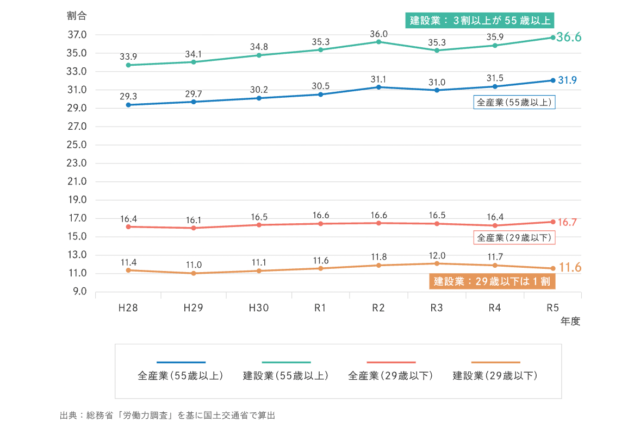

建設業では従業員の高齢化が深刻な課題となっています。

実際、厚生労働省によると、建設業界の労働者のうち60歳以上が4分の1以上を占める一方で、29歳以下はわずか1割程度にとどまっているようです。

建設業界は、若手人材の参入が少ない一方で、ベテラン職人の引退も進んでおり、技能の継承や現場力の維持が難しくなっています。

結果として、施工体制の弱体化や工期遅延が発生しやすくなり、企業経営に直接的な影響を及ぼしているのです。

ポイント

高齢化が進む中で十分な後継者が育たないことは、中長期的な人材不足倒産のリスクをさらに高める要因となっています。

離職率が高い

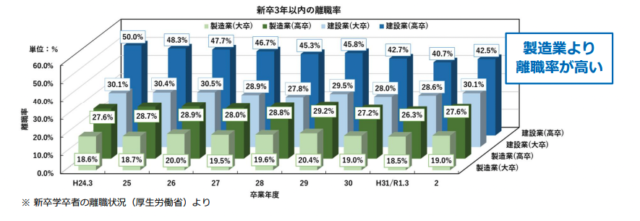

建設業では若手人材の定着率が低く、離職率の高さも慢性的な人手不足を引き起こしています。

実際、国土交通省によると、建設業界の新卒入職者の3年以内離職率は大卒で約3割、高卒で約4~5割に達しており、製造業と比べて高卒者で約15ポイント、大卒者で約10ポイントも高い水準にあります。

出典元:国土交通省「建設業(技術者制度)をとりまく現状」

せっかく採用しても人材が定着せず、若年層の労働力確保が進まない状況が続いているのです。

現場では経験の浅い人材が短期間で離職してしまうため、育成コストが回収できず企業経営を圧迫する要因にもなっています。

ポイント

特に中小・零細規模の建設会社では人材不足が一層深刻化しやすく、離職率の高さは人手不足倒産を加速させる大きなリスクとなっています。

建設業の人手不足倒産を避ける対策法

建設業では人材不足が深刻化するなか、人件費の高騰や従業員の高齢化、離職率の高さなどが企業経営に大きな影響を与えています。

ポイント

こうした状況に対応するためには、従来のやり方にとらわれない労働環境の改善やデジタル化の推進が不可欠です。

ここでは、人手不足による倒産を防ぐために有効な「採用の見直し」「労働環境の改善」「デジタル・IT化による生産性向上」の具体策を解説します。

採用の見直し

建設業における人手不足倒産を避けるためには、採用戦略の抜本的な見直しが不可欠です。

現在、建設業界は就業者数の減少が続き、求人を出しても思うように人材を確保できない深刻な状況にあります。

採用の見直しにおける具体的な対策は以下の通りです。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 募集ターゲットの拡大 | 若年層の入職者が少ない現状を踏まえ、募集する従業員年齢の引き上げに加え、高齢者や女性の積極的な採用を検討 |

| 募集方法の多様化と改善 | ハローワークだけでなく、転職サイトや求人広告など複数の募集方法を併用 |

| 求人票の魅力向上 | 分かりやすい職種名や具体的な仕事内容、職場の雰囲気や実際の作業内容が伝わる写真を掲載し、賃金や年間休日数などの労働条件を明確に記載することで、求職者が安心して応募できる求人票を作成する |

| 入社後のミスマッチの防止 | ・募集段階で仕事の大変さも正直に伝え、ホームページやSNSで職場の雰囲気を発信 ・適性診断の導入や入社前の職場見学、入社後のチューター・メンター制度などで新入社員をサポートする体制を整える |

人件費高騰も採用を困難にする要因の一つであり、従来の給与水準では人材確保が難しい現状を認識し、戦略的な対応が求められます。

労働環境の改善

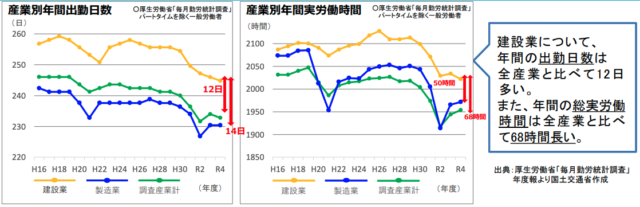

建設業は全産業と比較して労働負担が大きいことが、人材定着を妨げる要因の1つとなっています。

実際、建設業の年間出勤日数は全産業平均より12日多く、総実労働時間も全産業平均より68時間長い水準です。

出典元:国土交通省「建設業(技術者制度)をとりまく現状」

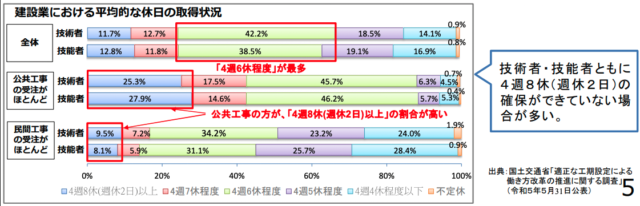

加えて、週休2日制(4週8休)が確保できていない企業もあり、若年層の離職や新規人材の敬遠につながっています。

出典元:国土交通省「建設業(技術者制度)をとりまく現状」

そのため、人手不足倒産を防ぐには、週休2日制の導入や残業削減といった労働環境の改善も不可欠です。

ポイント

働きやすい職場づくりを進めることで人材定着率が高まり、安定した経営基盤の確立につながります。

デジタル・IT化による生産性の向上

建設業における人手不足倒産を避けるためには、デジタル・IT化による生産性の向上が不可欠です。

実際、国土交通省も「i-Construction」や「インフラ分野のDX」を推進し、デジタル技術を活用した現場の変革と生産性向上を目指しています。

建設業の生産性向上は必要不可欠である中、国土交通省では、働き手の減少を上回る生産性向上を図るため、2016年度より建設現場においてICT活用等を進める「i-Construction」を推進している。

引用元:国土交通省「国土交通白書 2023」

具体的には、ICT建設機械や3Dデータを活用した測量・施工の効率化、BIM/CIMによる建設情報のデジタル管理・共有などによって、生産や管理の仕組みを大幅に改善できます。さらに、建設機械の自動化・自律化・遠隔操作も進んでおり、生産性の向上に直結しています。

こうした取り組みによって、少人数でも効率的に業務を進められ、工期の短縮や現場の安全性向上が期待できます。

ポイント

一方で、中小企業ではIT化の遅れが課題となっていますが、施工管理アプリなど導入しやすいツールの活用や、IT導入補助金を利用した設備投資によって、DXを積極的に推進していくことが求められます。

2026年も人手不足倒産は拡大していく見込み!採用の相談はGATEN職へ!

建設業では人手不足が長期化し、2026年も倒産件数が拡大していく可能性が高いと考えられます。

ポイント

背景には人件費の高騰や従業員の高齢化、若手人材の離職率の高さといった構造的課題があり、特に中小企業の経営を直撃しています。

今後は採用手法の見直しや労働環境の改善、デジタル化による生産性向上といった対策が不可欠です。

企業が早めに対応を進めることで、倒産リスクを軽減し持続的な経営基盤を築くことができます。

なお、建設業の求人掲載なら利用者の約8割が25〜45歳の「GATEN職」がおすすめです。

GATEN職は2026年1月時点で約7000社以上の企業様に利用していただいており、求人相場の

1/3の予算で掲載できます。

ポイント

さらに、GATEN職に掲載すると「Googleしごと検索」「Yahoo!仕事検索スタンバイ」「求人ボックス」「キャリアジェット(150日間)」「キュウサク」「げんきワーク」など、国内大手の求人検索エンジンに同時掲載できる点が特徴です。

加えて、SNSを活用した集客にも力を入れているため、20〜30代の若手層へ幅広くアプローチでき、求人情報をより効果的に届けられるため、まずは気軽にお問い合わせください。