この記事でわかること

- 建築・土木を目指せる大学・短期大学(短大)

- 建築・土木を目指せる大学・短期大学(短大)選びのポイント

- 建築・土木を目指せる大学・短期大学(短大)の違い

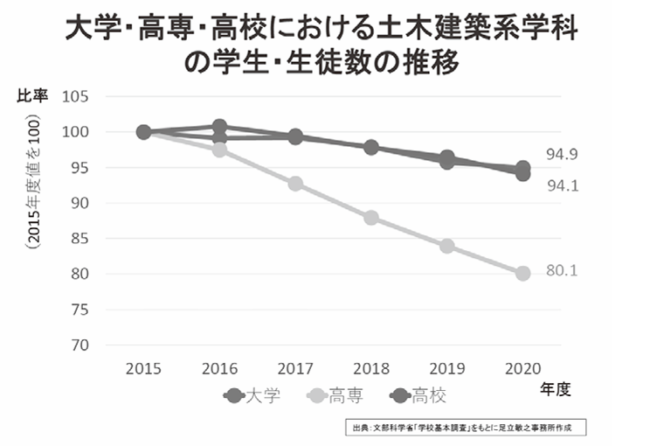

近年、建築・土木分野を学ぶ生徒は減少傾向にあり、一般社団法人日本機械土工協会では以下のデータを公表しています。

こうした現象から建設産業は高齢化と若手人材確保の必要性を訴えています。

建設業は食いっぱぐれない仕事であることや理系だけではなく文系出身でもなれることから狙い目の業界でもあります。

今回は、建築・土木を目指せる大学・短期大学(短大)について紹介します。

他の人はこちらも検索!

建築学・土木工学の違いとは

建築学、土木工学はともに「工学」の分野に属し、家や道路などの建築・建設技術を探究する学問です。主に工学部や理工学部の建築学科、土木工学科などで学べます。

建築学では、建築一般についての理論と技術を習得し、建築設計に従事する設計者・研究者、および施工を担当する建築技術者の養成を目指すもので主に以下の科目を学びます。

- 建築計画学: 設計の理論や、使用者側からの建物の評価などを扱います。

- 設計製図: 実際に建築物をつくるための設計図を作図する演習科目です。

- 建築材料学: 構造材料の性質などを学びます。

- 構造力学: 建築物や橋など構造物の変形および応力(物体内部に生じる力)状態を研究し、その安全度などを算定します。

- 建築史など

土木学では、道路、鉄道、河川、橋梁(きょうりょう)、港湾など、土石や鉄材などを用いる建設や国土計画・都市開発に関する技術や理論の習得を目指します。

おもに社会のインフラ整備を担う学問であり、主に以下の科目を学びます。

- 土木材料学。

- 構造力学

- 土質力学: 地盤の強さなど土の力学的性質、透水性など

- 土木施工学

建築・土木を目指せる大学・短期大学(短大)

北海道科学大学

北海道科学大学には建築学科・都市環境学科があります。

とくに都市環境学科は「都市」と「自然環境」の共生を目指し、持続可能な社会基盤づくりを担う技術者を育成する学科です。

港湾、道路、トンネル、線路など分野は幅広く、多額の予算と人員が関わるビッグプロジェクトを担ための工事を発案したり、現場で職人をまとめる施工管理者などの育成を目指します。

自然災害が多い北海道の特性を踏まえ、インフラの整備や維持管理、災害に強いまちづくりに必要な技術とマネジメント能力を重点的に養います。

所定の科目を履修することで、技術士補の資格を取得でき、卒業後の実務経験を通じて技術士(建設部門など)・土木施工管理技士資格の取得を目指すルートが確立されています。

都市環境学科の就職率は12年連続100%で、建設会社(ゼネコン)、建設コンサルタント、測量会社、国土交通省や地方自治体(土木職・技術職)といった公務員など、社会インフラに関わる多様な分野に就職しています。

| 学校名 | 北海道科学大学 |

| 学科 | 建築学科・都市環境学科 |

| 所在地 | 〒006-8585 札幌市手稲区前田7条15丁目4-1 |

北海道職業能力開発大学校

北海道職業能力開発大学校(ポリテクカレッジ北海道)の建築科は、実践的な技能と知識を重視し、地域に貢献できる建設技術者の育成を目的とする点が大きな特徴です。

建築分野を学べる能開大・短大は北は北海道から南は沖縄まで12校あり、北海道職業能力開発大学校はそのうちの1校です。

専門課程2年間+応用課程2年の4年間で、意匠、構造、建築生産など建築の基礎を総合的に学び、講義だけでなく実験・実習が多く組み込まれています。

少数精鋭の人材育成によりきめ細かな指導が受けられ、CADやBIMなど最新のデジタル技術にも対応しています。

修了後には二級建築士の受験資格が得られるほか、一級建築士についても受験が可能となり、施工管理技士や技能検定など多様な資格取得に挑戦できます。

就職率は毎年ほぼ100%と非常に高く、2024年度も97.3%を記録しています。就職支援も手厚く、履歴書指導や模擬面接など実践的なサポートが充実しています。

就職先としては道内・道外の建設会社や設計事務所、インフラ関連企業が中心で、即戦力となる人材として高い評価を得ています。

| 学校名 | 北海道職業能力開発大学校 |

| 学科 | 建築科 |

| 所在地 | 〒047-0292 北海道小樽市銭函3丁目190番地 |

東海大学

東海大学の建築都市学部は、建築と都市基盤を総合的に学ぶ学部として2022年に誕生しました。

従来の「工学」の枠組みを超え、ソフト面(計画、デザイン、地域文化)とハード面(構造、材料、防災)の両面から課題に取り組む「柔らかな技術者」の育成を目指しています。

建築学科では建築計画・建築工学・地域デザインの3本柱を中心としており、建築学の高い専門性と、環境や社会の変化を捉える幅広い視野を兼ね備えた人材を育成します。

土木工学科は都市と防災・都市と環境を2本柱とし、人々の安心・安全、快適で文化的な生活を支える社会基盤(インフラ)の創造と維持を担う土木技術者を育成します。

高校までの文系・理系を問わず学ぶことができるカリキュラムが用意されており、建築学に必要な数学なども具体的な例題を通して学べます。

東海大学の建築都市学部は2022年度に新設された学部であるため、現時点(2026年)では卒業生を輩出しておらず、学科としての正確な就職率は公表されていません。

| 学校名 | 東海大学 |

| 学科 | 建築学科・土木工学科 |

| 所在地 | 〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1 |

星槎道都大学

星槎道都大学の美術学部 建築学科は、美術学部ならではの強みを活かし、建築におけるデザイン力を重視した教育を行っている点が大きな特徴です。

学科には「建築プロフェッショナル専攻」と「建築デザイン専攻」の2つがあり、進みたいキャリアに合わせて専門性を深めることができます。

建築プロフェッショナル専攻では、一級建築士・二級建築士の資格取得をめざすカリキュラムを中心に、独立して活躍できる建築技術者の育成に力を入れています。

資格試験対策講座が充実しており、建築士のほかに建築施工管理技士補、宅地建物取引士、インテリアコーディネーターなどの資格取得をサポートしています。

「一級建築士特別養成コース」を希望する学生は、3年次に二級建築士の学びと試験対策を行います。

その中の成績優秀者が4年次に「一級建築士特別養成コース」ヘ進むことができ、より専門的な建築構造・設計、建築法規、建築生産・施工の領域を深く学ぶことが可能です。

一方の建築デザイン専攻では、都市計画から住まいのインテリアまで、建築デザインを総合的に学ぶことを目的としています。

美術学部の特性を活かしたデザイン科目が豊富で、作品制作や発表の機会が多く、3DCADやアニメーション制作などを通じて表現力とプレゼンテーション能力を磨きます。

また、ショールーム見学や地域の建築物を巡るフィールドワークを通して実際の空間に触れながらデザイン感覚を養うことができ、インテリア・すまいデザイン、都市デザインといった分野へとつながる学びが展開されています。

| 学校名 | 星槎道都大学 |

| 学科 | 美術学部建築学科(建築プロフェッショナル専攻、建築デザイン専攻) |

| 所在地 | 〒061-1196 北海道北広島市中の沢149番地 |

東北学院大学

東北学院大学 工学部の環境建設工学科は、地球環境の保全と人々の安全・快適な生活を支える社会基盤の整備に携わる技術者を育成する学科です。

従来の土木工学を基礎としながら、温暖化や自然災害といった現代的課題に対応できる環境・防災の知識を学べる点が特徴です。

学びの中心には、環境分野、防災・維持管理分野、計画・設計分野の3領域があり、水や大気の浄化、リサイクル技術、災害対策、老朽化したインフラの維持管理、都市計画や交通計画といった幅広い内容を扱います。

また、実験や実習、フィールドワークを通じて実社会で求められる実践力を身につけます。

取得を目指せる資格には、技術士補、測量士補、一級・二級土木施工管理技士、環境計量士などがあり、卒業後の専門職としての活躍に直結します。

就職率は98.3%と非常に高く、国土交通省や地方自治体の技術職をはじめ、建設コンサルタントやゼネコンなど多様な分野へ進む学生が多い点も大きな強みです。

| 学校名 | 東北学院大学 |

| 学科 | 工学部 環境建設工学科 |

| 所在地 | 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3番1号 |

長岡造形大学

長岡造形大学の建築・環境デザイン学科は、デザインと創造性を重視しながら、建築、都市計画・まちづくり、インテリア、ランドスケープ、文化財保存活用・建築再生を幅広く横断して学びます。

1年次に手書きの製図、CADやCGの表現を修得し、2年次後期までに学科の全ての分野の基礎を学びます。

3年次以降は専門分野を深め、レベルアップした分析力、設計力、論考力を身に付けます。

デザインに重点を置きながら、一級・二級建築士の受験資格取得にも対応した専門教育を提供しています。

低学年からのキャリア教育・個別指導により、2024年度の建築・環境デザイン学科の就職率は97.8%と高い水準となっています。

| 学校名 | 長岡造形大学 |

| 学科 | 建築・環境デザイン学科 |

| 所在地 | 〒940-2088 新潟県長岡市千秋(せんしゅう)4丁目197番地 |

西日本工業大学

西日本工業大学建築学科は、地域社会で活躍できる実践的な建築技術者の育成を重視した教育を特徴としています。

設計・構造・環境・歴史といった建築分野を幅広く、バランスよく学べるカリキュラムが整備されており、専門領域を横断した総合的な建築力を身につけられます。

地域と連携したワークショップや設計コンペへの参加も積極的に推奨しており、実社会に直結する実践力を磨ける点が大きな強みです。

また、意匠設計だけでなく、建築構造学や環境設備学といった理系科目にも力を入れ、耐震性に優れた構造設計や省エネルギーに配慮した環境設計など、現代の建築分野で求められる技術を体系的に学べます。

資格取得支援も充実しており、所定科目の履修により、実務経験後には一級建築士の受験資格が得られる点も魅力です。

就職面では、地元企業を中心に建設業界から高い評価を受けており、ゼネコン・工務店での設計職や施工管理職、住宅メーカーやリフォーム会社など多様な分野へ安定した就職実績を誇ります。

| 学校名 | 西日本工業大学 |

| 学科 | 建築学科 |

| 所在地 | 小倉キャンパス:〒803-8787 福岡県北九州市小倉北区室町1-2-11 |

北見工業大学

北見工業大学は工学部の単科大学で、専門性の高い教育が受けられる北海道にある大学です。

来年4月に現行の2学科制から、ITやITやデータサイエンス分野の学びを全学共通基礎教育科目として充実させた1学科複数分野制に改組されることで注目されています。

土木関連の教育課程の場合だと、1年次は先進工学科2年次は人々の安全・安心・快適な生活を支える「社会基盤の整備」、「防災・減災」、持続可能な社会を実現する「自然環境の保全」、「気候変動への対策」等を想定し社会基盤・環境分野を幅広く学びます。

さらに3年次は9つのユニットから環境防災・インフラユニットもしくは雪氷理工学ユニットから選ぶものとなります。

前者はインフラの設計や構築・維持・管理に携わる技術者を養成することを目的としており基礎から応用知識まで身に着けられます。

後者は寒冷氷雪圏における雪氷やガスハイドレードを対象とした、物理・科学系分野やの理学的基礎から土木・環境防災系について総合的に学び、4年時に向けて卒業研究を進めていきます。

就職面では、社会インフラ分野の需要の高さから就職率は例年95%以上と非常に高く、公務員、建設業、建設コンサルタント、インフラ関連企業、ゼネコンまで幅広い進路が確保されています。

| 学校名 | 北見工業大学 |

| 公式サイト | https://www.kitami-it.ac.jp |

| 所在地 | 〒090-8507 北海道北見市公園町165番地 |

日本大学

日本大学の理工学部・生産工学部・工学部は、それぞれ異なる特色を持ちながら、土木・建築・まちづくり・生産技術といった幅広い工学分野を体系的に学べる教育体制を整えています。

理工学部では、東京・千葉の2キャンパスを拠点に、土木工学、建築学、海洋建築工学、まちづくり工学を通して社会基盤や都市の仕組みを高度に理解する技術者を育成し、防災や環境調和など現代社会の課題にも対応できる力を養います。

生産工学部は、ものづくりを企画から販売まで一貫して捉える生産工学を基盤とし、津田沼キャンパスで土木・建築の生産システムやマネジメントを学びます。

特に建設業界やインフラ系企業への就職率が高く、実務に直結した教育が強みです。

工学部は福島・郡山を拠点とし、地域特性を踏まえた防雪・防災技術や、東北地方の気候・文化に対応した建築・土木技術を学び、地域社会に貢献できる専門職人材を育成します。

いずれの学部も実験・実習を重視し、建設業、不動産業、設計事務所、インフラ企業、公務員など専門性を活かした進路に強く、高い就職率を維持している点が共通した特徴です。

| 学校名 | 日本大学 |

| 学科 | 理工学部土木工学科、建築学科、海洋建築工学科、まちづくり工学科 、生産工学部土木工学科、建築工学科、工学部土木工学科 |

| 所在地 | 駿河台キャンパス:〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台1丁目8−14 津田沼キャンパス:〒274-0072 千葉県習志野市泉町1丁目2−1 郡山キャンパス:〒963-8642 福島県郡山市田村町徳定中河原1 |

工学院大学

工学院大学建築学部は、建築を「技術」「デザイン」「まちづくり」の3つの視点から総合的に学べる教育体制を持ち、まちづくり学科、建築学科、建築デザイン学科で構成されています。

まちづくり学科は都市や地域全体を対象とし、交通、環境、防災、歴史・文化など多様な要素を踏まえた計画力とマネジメント能力を養い、持続可能で安全な社会基盤づくりに貢献できる人材を育成します。

建築学科は構造、材料、環境設備、施工などの工学的技術と意匠設計をバランスよく学び、一級建築士を目指すための基礎を築くとともに、安全・快適な建築を創造する技術者としての総合力を身につけます。

建築デザイン学科は意匠設計と表現力の強化を中心に、企画・設計・プレゼンテーションといった創造的能力を磨き、豊かな感性と国際的な視点を持つ建築家やデザイナーの育成を目指します。

いずれの学科も実践的で専門性の高い学びを提供しており、卒業生はスーパーゼネコン、大手設計事務所、建設コンサルタントなど建設・建築業界の第一線へ多数就職しています。

2024年卒の就職率は98.2%と非常に高く、建築分野での評価と実績の高さが際立つ学部です。

| 学校名 | 工学院大学 |

| 学科 | 建築学部(まちづくり学科、建築学科、建築デザイン学科) |

| 所在地 | 新宿キャンパス:〒163-8677 東京都新宿区西新宿1-24-2 八王子キャンパス:〒192-0015 東京都八王子市中野町2665-1 |

日本工業大学

日本工業大学の建築学科は、建築を工学的・技術的視点から深く学ぶことを重視し、実習や実験に力を入れた実践的な教育が特徴です。

2年次からは「建築コース」と「生活環境デザインコース」に分かれ、学生の進路や関心に応じた専門的な学びを提供しています。

建築コースでは、構造・設備・材料・施工といった建築工学の基礎を徹底して学びつつ、意匠設計教育も充実しており、安全で快適な建築を実現できる技術的裏付けを備えた設計者・技術者の育成を目指します。

一級建築士や建築施工管理技士など、専門資格の取得も視野に入ったカリキュラムとなっているのが特徴です。

一方、生活環境デザインコースは、生活者の視点を重視したデザインと環境工学の融合を強みとし、インテリアや家具などのプロダクト、住環境デザインを中心に学びます。

就職率も非常に高く、大学全体で毎年97%前後を維持しており、建築学科も同水準の実績があります。

卒業後は大手から中小まで幅広い建設・建築関連企業へ就職しており、学んだ専門性を活かしたキャリア形成が期待できます。

| 学校名 | 日本工業大学 |

| 学科 | 建築学部建築学科(建築コース、生活環境デザインコース) |

| 所在地 | 〒345-8501 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1 |

足利大学

足利大学の創生工学科は、従来の工学系分野を再編して2021年度に設立され、工学の基礎を幅広く学びながら「建築・土木」「機械」「電気電子」の3分野へ進むことができる柔軟な学科構成が特徴です。

建築・土木分野では、地域社会の課題に寄り添いながら、社会基盤の整備や環境に配慮した技術を重視し、地域創生に貢献できる技術者の育成を目指しています。

土木工学コースでは、道路や橋梁、ダムなどのインフラ整備に関する知識を学び、測量や構造実験などの実習を通して実践的な技術力を磨きます。

一方、建築学コースでは、意匠から構造、材料、環境設備まで建築に必要な知識を総合的に学び、持続可能な建築や省エネルギー技術に重点を置いた教育を行っています。

卒業と同時に二級建築士および木造建築士の受験資格を得られる点も大きな魅力です。

資格取得の幅は広く、一級建築士や建築施工管理技士など、実務経験を積むことで上位資格の取得も目指せます。

就職面では、足利大学は地域産業との結びつきが強く、工学部全体として例年97%以上の高い就職率を維持しています。

建設会社、土木関連企業、設計事務所、設備会社、自治体や公的機関など、多様な業界へ進む傾向があり、地域社会の発展を支える人材として期待されています。

| 学校名 | 足利大学 |

| 学科 | 工学部創生工学科建築・土木分野(土木工学コース、建築学コース) |

| 所在地 | 大前キャンパス:〒326-8558 栃木県足利市大前町268-1 |

千葉工業大学

千葉工業大学の創造工学部は、工学の基盤にデザインやシステム思考を融合した先進的な教育を行う学部であり、その中核を成す建築学科と都市環境工学科では、現代社会の課題に応える専門的な学びが展開されています。

建築学科では、建築意匠、構造、環境・設備、材料など建築学の主要分野を総合的に学び、工学的視点とデザイン力を併せ持つ建築技術者の育成を目指します。

設計を軸に据えたカリキュラムに演習科目が組み込まれ、実践的な設計力や問題解決力を磨くことができます。

また大学院と連携した6年一貫教育も整えられており、一級建築士や建築施工管理技士などの資格取得を視野に、専門性の高い学びを深められる点が特徴です。

一方、都市環境工学科は、従来の土木工学に加えて都市計画や環境工学などの視点を取り入れ、まちづくりや社会インフラの構築・維持管理を総合的に学びます。

就職実績も非常に高く、千葉工業大学全体では2024年卒で98.8%と極めて高い就職率を誇り、特に都市環境工学科は進路決定率100%を達成しておりインフラ関連企業や公務員、大学院進学など多様な進路で高い成果を上げています。

| 学校名 | 千葉工業大学 |

| 学科 | 創造工学部建築学科・創造工学部都市環境工学科 |

| 所在地 | 津田沼キャンパス: 〒275-0016 千葉県習志野市津田沼2-17-1 新習志野キャンパス: 〒275-0023 千葉県習志野市芝園2-1-1 |

大阪成蹊大学

| 学校名 | 大阪成蹊大学 |

| 学科 | 経済学部※ データサイエンス学部 看護学部 経営学部 国際観光学部 教育学部 芸術学部 ※仮称・2027年開設に向けて設置構想中。計画は予定であり、内容に変更が生じる場合があります。 |

| 所在地 | 相川キャンパス:〒533-0007大阪市東淀川区相川3丁目10-62 駅前キャンパス:〒533-0007大阪市東淀川区相川1丁目3-7 |

| 問い合わせ | お電話(内容により番号異なる) 公式サイト:https://univ.osaka-seikei.jp/ |

大阪成蹊大学は、多様な専門分野を備えた総合大学として発展を続ける中、とくに 芸術学部 造形芸術学科で建築・空間デザイン領域の学びを強化しています。

2026年4月には、時代のニーズに応える新コースとして 一級建築士の受験資格が取得可能な「建築・インテリアデザインコース」を開設。建築や空間デザインを基礎から実践まで体系的に学べる環境を整えています。

既存の インテリア・プロダクトデザインコースでも、家具・空間設計・プロダクト開発など、建築分野に隣接する専門性を磨くことができます。

学外と連携した実践的な取り組みも豊富で、無印良品のプロダクトデザイナーによる作品講評会、合同会社GENETO GROUPによる新作家具開発など、第一線のクリエイターと接しながら学べる機会が充実しています。教授・准教授陣によるアートインスタレーションや建築的空間演出のプロジェクト参画など、社会と結びついた学びも大きな強みです。

また、大阪成蹊大学全体として、アクティブラーニングを重視した教育、産官学連携、資格取得支援など、専門分野で即戦力となるためのサポート体制も整っています。

スポーツや研究分野では全国レベルの実績を持ち、学生の挑戦を後押しする学風が息づいています。

建築やインテリアだけでなく、空間づくりやプロダクト、アート表現まで幅広く学びたい人にとって、大阪成蹊大学は理想的な環境です。

新設コースで広がる“空間デザイン”の未来を、ここから切り開いてみませんか。

建築・土木を目指せる大学・短大選びのポイント

建築・土木を目指せる大学・短期大学は全国にたくさんあり、どこを選べばよいかわからない人も多いはずです。

ここでは、建築・土木を目指せる大学・短期大学選びのポイントについて紹介します。

- 欲しい受験資格が得られるか

- 学べる専門分野

- 就職実績・進路

- キャンパスの立地

ポイント➀欲しい受験資格が得られるか

建築や土木の世界では、卒業後に取得できる国家資格の受験資格が大学選びの最も重要な要素の一つとなります。

例えば建築系・土木系それぞれでは以下の資格取得を目的としたカリキュラムや生徒が多い傾向にあります。

- 建築系: 一級建築士、二級建築士の受験資格が得られる学科かどうか。特に一級建築士は、指定された科目を修得しないと受験資格が得られません。

- 土木系: 技術士補や測量士補、土木施工管理技士(実務経験が必要)の取得に有利なカリキュラムや、公務員試験対策が充実しているかを確認しましょう。

また多くの工学系学科は理系科目重視ですが、近年、文系受験者も受け入れる学科が増えています。

自身の得意科目で受験できるかを確認しましょう。

ポイント②学べる専門分野

学べる専門分野の深さも重要なポイントです。

たとえば意匠設計を深く学びたいなら「建築デザイン学科」や「美術学部建築学科」、構造や設備、技術を深く学びたいなら「工学部建築学科」や「建築工学科」が適しています。

ほかにも「都市計画」「防災・維持管理」「環境工学」など、学科やコースによって注力している分野が異なります。

将来、どの分野のインフラに関わりたいかによって大きく異なります。

さらに図面作成だけでなく、模型制作、構造実験、測量実習など、手を動かす授業(演習・実習)の多さや、それを行うための設備の充実度を確認しましょう。

ポイント➂就職実績・進路

就職や進路を考える際には、大学が持つ業界とのつながりや地域性が大きく影響します。

まず、就職実績を見ることで、自分の希望に合う進路が実現しやすい環境かを判断できます。

大手志向であれば、大手ゼネコンや大手設計事務所、国土交通省などへの就職実績が豊富かを確認しましょう。

一方、地域志向の場合は、地元自治体や地域の中堅企業への就職が多い大学が適しています。

特に地方の公立大学や工業大学は、地域密着の企業や自治体への就職に強い傾向があります。

また、より専門性を高めたい場合は、大学院への進学率も重要です。大学院進学実績が高い大学は研究体制が整っており、高度な専門知識を身につけたい学生に向いています。

さらに、卒業生の進路傾向も参考になります。土木系は公務員(土木職)や建設コンサルタント、建築系は設計事務所や建設会社の建築職が主な進路です。

自分の希望する職種に多くの卒業生が就いているかを確認することで、将来のキャリアをより具体的に描きやすくなります。

ポイント④キャンパスの立地

学習環境や立地は、大学での4〜6年間の学びや生活の質に大きく影響します。都市型キャンパスは企業や設計事務所、美術館が近く、刺激の多い環境で情報収集や就職活動にも有利です。

一方、郊外型キャンパスは広大な敷地を活かした実験施設や実習棟が充実しており、研究や技術習得に集中しやすい点が魅力です。

また、建築学科においては製図室の利用環境も重要で、深夜や休日に開放されているか、PCやプリンターなどの設備が整っているかが学習効率を左右します。

これらの環境面も大学選びの大切な判断材料になります。

建築士の受験資格(大学・短大別)

建築士の受験資格については公益財団法人建築技術教育普及センターに掲載されているので最新情報をチェックするようにしましょう。

一級建築士の受験資格

-

受験時期: 指定科目を修めて卒業した時点で受験可能。

-

免許登録要件: 受験に実務経験は不要となりましたが、試験合格後、免許登録時には以下の実務経験が必要です。

-

大学(4年)卒: 卒業後 2年以上 の実務経験

-

短期大学・高等専門学校卒: 卒業後 3年または4年以上 の実務経験(課程による)

-

二級・木造建築士試験の受験資格

-

受験時期: 指定科目を修めて卒業した時点で受験可能。

-

実務経験:指定学科を卒業した場合: 実務経験なし で受験・免許登録が可能です。指定学科以外の卒業者や学歴がない場合: 7年以上 の実務経験が必要です。

建築士の受験資格となる「指定科目」とは、大学や専門学校などで修得すべき建築に関する特定の科目です。

各大学の学科がこの指定科目に対応しているか(「受験資格対応」と記載されているか)を、進学前に必ず確認する必要があります。

建築・土木の大学と短大の違い

建築・土木分野において大学と短大とでは以下の違いがあります。

- 受験資格

- カリキュラム

- 就職・キャリアパス

受験資格の違い

| 項目 | 4年制大学 | 短期大学(2・3年制) |

| 一級建築士 | 卒業と同時に受験可能。合格後、2年の実務経験で免許登録可。 | 卒業後、必要な実務経験を経て受験可能。 免許登録までに必要な実務経験は大学卒より長い(例:3年課程で3年、2年課程で4年)。 |

| 二級・木造建築士 | 卒業と同時に受験・免許登録可能(指定学科の場合)。 | 卒業と同時に受験・免許登録可能(指定学科の場合)。 |

| 土木関連資格 | 技術士補や測量士補は、いずれも卒業時に取得できますが、学べる範囲と深度が異なります。 |

大学・短大を選ぶ際は、その学科が「建築士試験の指定科目」を確実に修了できるカリキュラムになっているかを確認する必要があります。

カリキュラムの違い

| 項目 | 4年制大学 | 短期大学(短大) |

| 期間 | 4年間 | 2年間 または 3年間 |

| 教育内容 | 基礎研究から応用研究まで深く学びます。専門分野を広く深く掘り下げ、理論的・学術的な知識を習得します。卒業後に大学院への進学も視野に入れた教育を行います。 | 実学・専門技術の習得に焦点を絞ります。短期間で現場で役立つ実践的な知識と技能の習得を目指します。 |

| 学位 | 学士 | 短期大学士 |

4年制は専門分野について広く深く学ぶのに対して、短期大学は実学・専門技術を短期間で学べるのが特徴です。

就職・キャリアパスの違い

| 項目 | 4年制大学 | 短期大学(短大) |

| キャリア | 設計・計画部門、研究開発部門、総合職、公務員(上級職)など、将来的にマネジメント層を目指すキャリアパスが多いです。 | 施工管理(現場監督)、技術職、一般職など、現場の最前線での活躍を目指すキャリアパスが多いです。 |

| 求人 | 大手ゼネコンや組織設計事務所など、研究や設計開発に特化した求人が多く集まります。 | 地域の中小企業や、建設会社の現場監督・施工管理職の求人が多く集まります。 |

4年制は大卒という肩書がつくことから将来マネジメント層を目指すキャリアパスになる傾向にあり、大手ゼネコンなどに就職する人が多いです。

一方短期大学は現場の最前線での活躍を目指すキャリアパスとなり、学校でも地域の中小企業や、建設会社の現場監督・施工管理職の求人が多く集まります。

大学と短大のどちらが一級建築士に向いている?

工学部や建築学部の分野では、一般的に4年制大学が一級建築士を目指す上で有利であるとされています。

この根拠は、免許登録に必要な実務経験期間の短さと、試験合格に必要な学習の深度にあります。

一級建築士試験は、指定科目を修了していれば卒業後すぐに受験自体は可能ですが、合格後の免許登録には実務経験が必要です。この実務経験の年数が、大学と短大で異なります。

| 学校種別 | 修業年限 | 免許登録に必要な実務経験 | 免許登録までの最短期間(勉強+経験) |

| 4年制大学 | 4年 | 2年 | 6年 |

| 短期大学 | 3年 | 3年 | 6年 |

| 短期大学 | 2年 | 4年 | 6年 |

4年制大学を卒業した場合、免許登録に必要な実務経験は2年間であり、短大の2年制課程卒業に比べ2年間短いです。

これは、大学での4年間の学習が、実務経験として評価される部分が大きいことを意味し、結果的に実務経験を短縮し、最短の6年間で免許登録を目指すルートとなります。

また大手建設会社や組織設計事務所、国家公務員の上級職(建築職)などは、応募要件や昇進・昇給の基準として、4年制大学卒業を基本としているケースが一般的です。

建築・土木を目指せる大学・短期大学は就きたい仕事や業界で決めるのが大切

今回は、建築・土木を目指せる大学・短期大学(短大)について紹介してきました。

建築・土木を目指せる大学・短期大学(短大)と言っても全国にたくさんあり、カリキュラムや就職率、立地などさまざまです。

建築・土木系を目指すために通うのであれば自分が学びたい分野や将来就きたい仕事・業界によって決めることが大切です。

たとえば建築系 一級建築士、二級建築士の受験資格が得られる学科かどうか、土木系なら 技術士補や測量士補、土木施工管理技士(実務経験が必要)の取得に有利なカリキュラムや、公務員試験対策が充実しているかを確認しましょう。

ちなみに工学部や建築学部の分野では、一般的に4年制大学が一級建築士を目指す上で有利であるとされています。

また就職先・キャリアパスも大学と短大でことなり、4年制大学なら大手ゼネコンなどに就職する人が多い傾向にあります。

一方短期大学は現場の最前線での活躍を目指すキャリアパスとなり、学校でも地域の中小企業や建設会社の現場監督・施工管理職の求人が多く集まります。