「土木ってよく聞くけど、建築とどう違うの?」「仕事の内容が多すぎて、結局何をやっているかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

土木工事とは、建物以外のインフラを工事する仕事です。土木業界を含め、建設業界は大変需要が高い業界になります。

厚生労働省 「一般職業紹介状況について」によると令和7年3月時点の全体の有効求人倍率が1.16倍に対して建設業界全体の有効求人倍率は5.11倍と非常に高く、人手が不足しているのも大きな課題です。

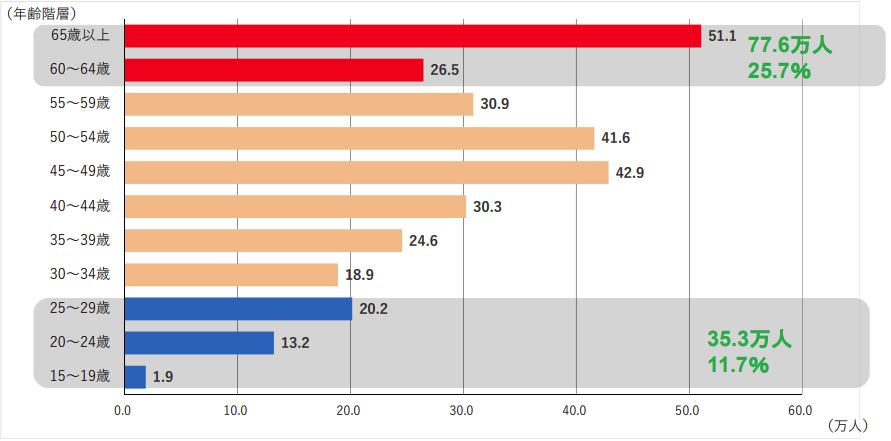

また、60歳以上の技能者は全体の約4分の1(25.7%)を占めており、10年後には大半が引退することが見込まれています。

一方、今後の建設業を支えるとされている29歳以下の割合は全体の約12%程度であり、若年入職者の確保・育成が課題です。

引用:国土交通省 建設業を巡る現状と課題

多くの求人がある土木業界ですが、主な仕事内容や他の職種との違いが分からない方もいるでしょう。本記事では、土木工事の仕事内容について詳しく解説します。

土木の仕事の種類や資格についても解説するので、土木業界で働くのを考えている方は参考にしてください。

この記事で分かること

他の人はこちらも検索!

土木工事とは

土木工事とは、道路・橋・ダム・トンネル・河川・水道など、建物以外の町を支えるインフラを作る工事です。

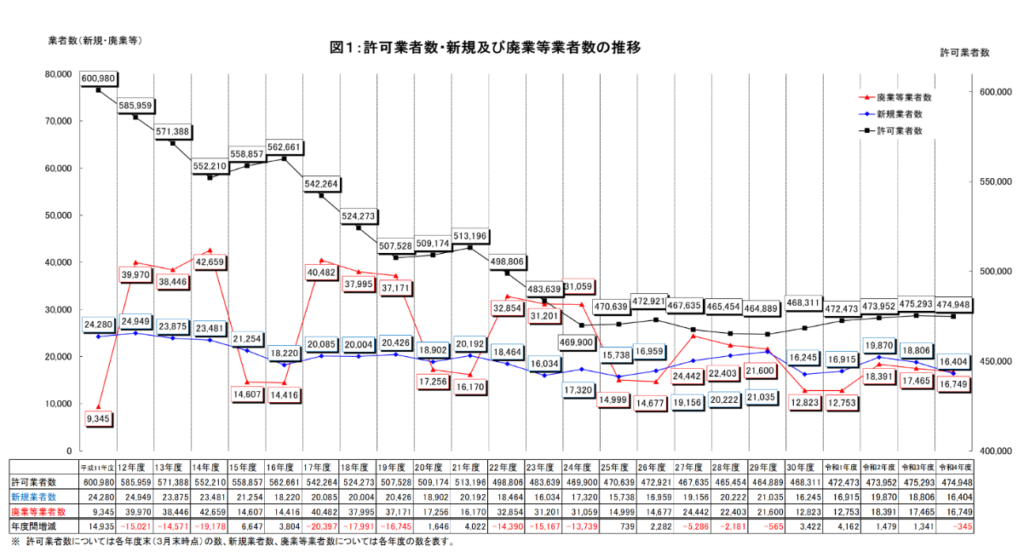

土木工事をおこなう建設業者は平成11年度は600,980業者ありましたが、令和4年度末現在の建設業許可業者数は474,948業者と減少しています。

令和5年度3月時点で都道府県別建設業許可業者数の多くは都心部に集中しており、東京都が43,571 業者で全体の 9.2%、大阪府が40,376業者で全体の 8.5%、神奈川県が28,716 業者と全体の 6.0%を占めています。

土木工事の特徴について以下の2つのポイントに分けて解説します。

土木工事の特徴

土木工事に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

土木工事とは建物以外の建設工事のこと

土木工事とは、建物以外のあらゆるインフラを作ったり、整備・保守する仕事です。

土木工事では、以下のような建物以外の構造物を対象とします。

つまり、土木工事は街を作るための土台を担う、人が安全に暮らせる社会を支える重要な仕事です。

国家や自治体の案件も多く、長期的に必要とされ続ける仕事だからこそ、技術や経験を重ねるほど将来性も広がります。

施工の設計や測量も土木の仕事

土木工事と言えば現場での作業を想像する人も多いと思いますが、設計図を描いたり土地の高低差を正確に測る、「設計」「測量」も土木の重要な役割の一つです。

| 設計 | インフラ構造物を「どのような形・構造・材料・工法で造るか」を計画し、具体的な図面や仕様書を作成する仕事

安全性・機能性・経済性・環境への配慮など多様な観点が求められる |

|---|---|

| 測量 | 土地や現場の「位置・高さ・形状」などを正確に計測する作業

GPSやレーザーなどの機器を使ってミリ単位で地形を測るので、専門的な技術が求められる |

土木の仕事は以下のような順序で仕事が行われます。

土木は作るだけでなく、設計や測量が連携して初めて成り立つ仕事です。

現場だけでなく、施工前の工程にも興味を持つことで、より広い視野で土木の仕事をとらえられます。

土木工事の種類

土木工事には、様々な種類がありますり、それぞれの工事内容によって求められるスキルや知識も異なります。

今回は、代表的な3つの土木工事について解説します。

土木工事の種類

それぞれの工事の内容などについて、誰にでもわかりやすく丁寧に説明していきます。

土木工事に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

土木工事の種類1:基礎工事

基礎工事は、全ての建築物の土台を作る重要な仕事です。

建物や構造物は、地面の上にそのまま建てられているわけではなく、基礎という土台の上に建てられています。

基礎工事がしっかりしていなければ、どんな立派な構造物でも自信などで傾いたり、最悪の場合は崩れたりしてしまうでしょう。

基礎工事には、具体的に以下のような作業があります。

上記のような作業を通じて、建物、建物の安全性を根本から支えているのが基礎工事です。

「縁の下の力持ちとして、人や社会を支える仕事がしたい」という人は、基礎工事に適任と言えるでしょう。

土木工事の種類2:造成工事

造成工事とは、土地を道路や橋などの目的に合わせて、利用できるように整備する土木工事です。

山や傾斜地、湿地などに構造物を建設できるように、平らな土地にするのが造成工事の役割になります。

造成工事の主な作業内容は、次の通りです。

造成工事がしっかりできていなければ、雨で地盤が崩れたり、水が溜まって構造物が傷んだりする原因になります。

土地の地形や性質に合わせた作業が求められるので、地質の知識や計画的な作業が求められるでしょう。

公共工事にも多く関わる分野なので、安定した仕事が得られやすいのも、造成工事の魅力です。

土木工事の種類3:外構工事

外構工事とは、建物そのものではなく、庭・駐車場・塀・アプローチなどの構造物や設備を整える工事です。

外構工事は、建物の印象を決める仕上げとして重要な役割を果たしています。

外構工事の主な作業は次の通りです。

外構工事は見た目の美しさだけでなく、住み心地や使いやすさにも大きく関わります。

お客様と直接やり取りする場面も多いので、「人と話すのが好き」「アイデアを形にしたい」という方にも向いているでしょう。

外構工事は、土木工事の中でも比較的小規模な現場も多いので、現場管理の経験を積みやすい分野でもあります。

経験を積めば、独立して自分の外構工事会社を立ち上げるのも十分可能です。

土木工事の職場と仕事内容

土木工事と一言に言っても、現場や仕事内容は多岐に渡ります。

土木工事の職場と仕事内容

どの工事も社会インフラを支える上で大切な仕事です。

将来的に土木工事の分野で働く上でも、「どんな仕事があるのか」「どの現場で働くか」によって必要なスキルなども変わってきます。

代表的な土木工事の職場について詳しく解説します。

土木工事に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

道路工事

道路工事には「新しく道路を作る工事」と「古くなった道路を修理・補修する工事」の二つがあります。

道路工事には以下のような特徴があります。

道路工事は年間を通じて需要が安定しており、地域ごとの公共工事としても頻繁に実施されるので、経験を積む上で非常に有利な職場と言えるでしょう。

「土木の仕事ってどこから始めたらいいんだろう」と悩んでいる方にとって、道路工事はまさに最初の一歩としておすすめできる職場です。

トンネル工事

トンネル工事は、山を貫通する道路や鉄道、都市の地下にある地下鉄、上下水道や電線を通すための管路など、様々な場面で必要とされます。

トンネル工事の特徴は以下の通りです。

トンネル工事は、地盤の強さや水の出方、空気の流れなど、細かく計算しながら進めなければなりません。

難しい分、完成時の達成感は大きく、インフラを支えている実感が強く得られるのが、トンネル工事の大きなメリットです。

河川・海岸工事

河川・海岸工事とは、川や海岸の自然災害から、人々の暮らしや財産を守るためにする土木工事です。

河川工事は大きく分けて次のような種類があります。

| 河川工事 | 堤防の補強や川底の掘削、水門や排水機場の設置など |

|---|---|

| 海岸工事 | 防潮堤や波除ブロック、消波ブロックの設置など |

河川・海岸工事には、以下のような特徴があります。

水と関係が深いので、天候に大きく左右される仕事であり、工期の管理が難しい分、施工管理者には高いスケジュール管理能力が求められます。

河川・海岸工事は、地域住民の命や財産を守る重要な仕事です。

「社会に役に立ちたい」という人にとっては、非常にやりがいが感じられる分野と言えるでしょう。

橋梁(きょうりょう)工事

橋梁工事とは、橋を新たに建設したり、既存の橋を補修・改良・撤去したりする工事全般を指します。

橋梁工事には、以下のような特徴があります。

橋は町のシンボルになることも多く、「自分で作ったんだよ」と胸を張って言えるのも、橋梁工事の醍醐味です。

ダム工事

ダム工事は自然を制御する巨大なダムを作る、土木技術が詰まった現場です。

水をせき止めるダムは洪水を防いだり、水不足を解消したり、さらには発電にも使われるなど、多くの役割を持っています。

ダム工事の特徴は以下の通りです。

ダム工事は、自然と人間の共存を支える巨大な仕事です。

ダム工事は、働く現場のスケールが大きく、「すごいものを作っている」と感じられる、やりがいがある現場です。

空港建設工事

空港建設工事は、国家レベルの巨大インフラ整備であり、多くの専門分野が集まるハイレベルな土木工事です。

空港建設工事には、以下のような特徴があります。

完成した空港は長い間、世界と地域をつなぐインフラとして利用されます。

「とにかくスケールの大きな現場で働きたい」「土木の中で多彩な経験を積みたい」という方には、非常に魅力的な職場です。

公道下の下水道工事

公道下の下水道工事とは、道路の地下に下水道管を新たに設置したり、老朽化した下水道管を補修したりする工事です。

公道下の下水道工事には、以下のような特徴があります。

見えない場所で都市の清潔や安全を守る下水道工事は、やりがいがあり将来性の高い作業です。

公道下の下水道工事は、下水道の老朽化も顕著なため、今後も需要の高い現場と言えるでしょう。

土地区画整理工事・土地造成工事

土地区画整理工事・土地造成工事は、住宅地や工業団地、商業施設などを建てるための前段階として土地を整備する工事です。

| 土地区画整理工事 | バラバラに存在していた土地の形状を、道路などに調和するように再配置する工事 |

|---|---|

| 土地造成工事 | 山や傾斜地を平らに整地して、新たな住宅や建物を建てられる土地に作り変える工事 |

土地区画整理工事・土地造成工事には、以下のような特徴があります。

土地を整える仕事は、新しい街や住まい、産業を生み出すスタート地点といえます。

「手がけた土地が街になっていく感動」を味わえるのが、土地区画整理工事・土地造成工事の醍醐味です。

砂防工事

砂防工事は、土砂災害から人や暮らしを守るための土木工事です。

砂防工事には、以下のような特徴があります。

日本全国で毎年豪雨や土砂災害が起きており、防災対策の必要性が高いので、今後も砂防工事の需要はなくなりません。

「人の命が守れる、社会意義の強い仕事がしたい」という方に、砂防工事はおすすめです。

農業土木工事(灌漑水道工事/農用造成工事)

農業土木工事(灌漑水道工事/農用造成工事)とは、農業を効率よく、安全に行えるように土地や水の環境を整える工事です。

農業土木工事の代表的な工事内容は、以下の通りです。

| 灌漑水道工事 | 田んぼや畑に水を引くための水路などを整備する |

|---|---|

| 排水工事 | 農地が水浸しにならないように、水を逃す排水路を整える |

| 農用造成工事 | 新しく畑やビニールハウス用の平らな土地を作る |

農業土木工事には、以下のような特徴があります。

農業土木工事は地域を支える仕事でありながら、専門性も高く、技術も身につく現場です。

森林土木工事(治山工事/林道工事)

森林土木工事(治山工事/林道工事)とは、主に森林の中で行われる土木工事で、「治山工事」と「林道工事」に大きく分けられます。

| 治山工事 | 崩れやすい山の斜面を補強し、土砂崩れや崖崩れを防ぐ工事 |

|---|---|

| 林道工事 | 山の中に林業用の道路を作る工事 |

森林土木工事には、以下のような特徴があります。

森林土木工事は、普段見えにくい場所で人の命や産業を守る、縁の下の力持ちのような仕事です。

建設・建築・土木の違い

土木工事の他にも、建設工事や建築工事など、似たような名前を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

特に、これから土木の仕事を始めようとしている方にとっては、3つの工事の違いが分からないと、今後のキャリア設計にも影響を与える可能性があるでしょう。

今回は、以下のポイントに絞ってわかりやすく解説します。

それぞれの工事の違いをしっかり理解すれば、自分がどの道に進むべきか明確になるでしょう。

土木工事に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

建設工事とは土木・建築を含む建設関連工事の総称

建築工事は、建物を作る「建築工事」と、インフラを整備する「土木工事」の総称です。

つまり、建設工事という言葉は、あくまでも業界の大きな枠組みとして使われるもので、現場での具体的な仕事内容は「建築」か「土木」かによって大きく変わります。

| 建築工事 | 人が中に入って利用する建物を工事する |

|---|---|

| テキスト | 建物ではなく、インフラを整備する仕事 |

建設工事の仕事をする場合、建築工事なのか土木工事なのかで仕事の内容が大きく異なるので、どちらなのかをしっかり確認するのが重要です。

建築工事とは地面上の建物全般を造る工事(私有構造物が多い)

建築工事とは、私たちの生活に身近な建物を作る仕事です。

マンション・一戸建て・商業施設・学校など、主に人が中に入って利用するタイプの構造物が対象です。

建築工事には、以下のような特徴があります。

| 建築工事の特徴 | |

|---|---|

| 対象物 | 住宅・マンション・ビルなどの建物 |

| 発注者 | 民間企業や個人が多い |

| 仕事内容 | デザイン性や快適性が求められる |

| 資格 | 建築士や建築施工管理技士など |

建築工事は施主とのやり取りや細かな調整が多いため、コミュニケーション能力も求められます。

「人が快適に住む空間を作りたい」「デザインにも関わりたい」という方には、建築工事が向いています。

土木工事とは建物以外の工事(公有構造物が多い)

土木工事は、建物ではなくインフラ整備をする仕事です。

道路・橋・トンネル・ダム・上下水道など、人々の生活を支える土台を作るのが目的です。

土木工事には、以下のような特徴があります。

| 土木工事の特徴 | |

|---|---|

| 対象物 | 道路・橋・堤防・下水道などのインフラ |

| 発注者 | 国や市町村などの公共機関が多い |

| 仕事内容 | 地形に合わせた設計や、長期使用を見据えた施工が求められる |

| 資格 | 土木管理技士や測量士など |

土木工事は、自然と向き合いながら作業を進める場面が多く、天候や地形によって難易度が大きく変わります。

また、完成した構造物は何十年も使われることが多く、耐久性や安全性が重視されるでしょう。

「社会に役立つ仕事がしたい」「インフラ整備に関わりたい」という方には、土木工事は向いています。

土木工事の受注に必要なもの

土木工事で安定した収入を得たい、正社員や施工管理職を目指したいと考えるのなら、受注に必要な制度について理解するのが重要です。

土木工事の受注に必要なもの

建築業許可と経営事項審査申請について、それぞれの制度の目的や取得の流れをわかりやすく解説します。

将来、土木の仕事でキャリアアップを考えているなら、制度について押さえておきましょう。

土木工事に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

500万円以上の土木工事を請負うには「建設業許可」が必要

500万円を超える土木工事を受注するには、建設業許可が必須になります。

建設業は、公益性が高く事故やトラブルがあった場合の影響が大きいので、一定の技術や経営基盤を持つ業者でなければ、高額工事を請け負う資格がないとされています。

建設業許可は、技術と経営基盤の証明として、国や都道府県が与えるものです。

建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

建設業許可は法人でなくても、個人事業主でも取得できます。

将来的に大きな工事を請け負いたいのなら、建設業許可の要件を一つ一つクリアして、信頼される事業者としての土台を固めましょう。

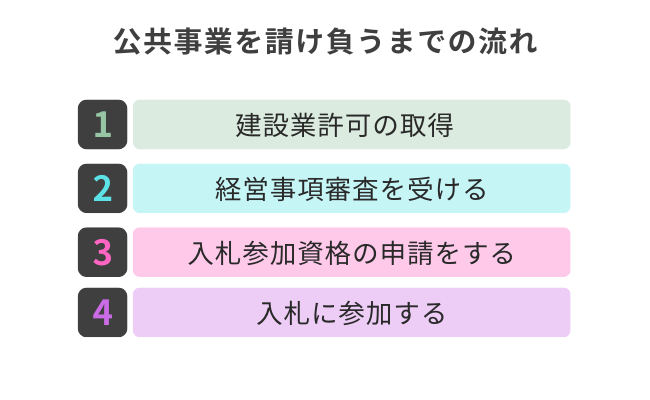

公共工事の入札に参加する場合「経営事項審査の申請」が必要

市や県などの公共工事を請け負いたいのなら、経営事項審査の申請が必須です。

経営事項審査は、国や自治体が発送する工事に対して、会社の信頼や実力を証明するための制度です。

審査でチェックされるのは以下のような項目です。

公共事業を請け負うまでには、以下のような流れになります。

経営事項審査を受けて、公共事業に入札できれば、安定した仕事と大きな報酬を得るチャンスが広がるでしょう。

土木工事で活かせる資格

土木の仕事に携わる上で、資格はキャリアアップの大きな武器になります。

特に現場で信頼される人材になるには、どんな資格を持っているかが重要なポイントになるでしょう。

土木業界で働く上で、取得を目指すべき資格の内容を詳しく紹介します。

土木工事で活かせる資格

土木施工管理技士1級・2級

土木施工管理技士1級・2級は、土木工事の現場で施工管理を行うための国家資格です。

令和6年度の土木施工管技師1級の受験者数27,220人、合格者11,224人、合格率は41.2%でした。前年度の合格率33.2%と比較すると8.0%増加しています。

出典:令和6年度1級土木施工管理技術検定「第二次検定」の合格者の発表について|国土交通大臣指定試験機関

加えて、令和6年度より19歳以上の受験が可能となり、受験資格のハードルが下がったのも特徴です。

土木施工管理技士1級・2級を持っていると、公共事業などで主任技術者や監理技術者として配置されることが可能になります。

資格には1級と2級があり、それぞれの違いは以下の通りです。

| 土木施工管理技士1級 | 大規模な工事の監理技術者や主任技術者になれる |

|---|---|

| 土木施工管理技士2級 | 中規模な工事の主任技術者になれる |

施工管理職としてのキャリアを築きたい方にとって、土木管理技士は避けては通れない資格です。

実務経験を積みながら、まずは2級から挑戦して、ゆくゆくは1級の取得を目指すというステップが現実的で成功率も高いでしょう。

建設機械施工技士1級・2級

建設機械施工技士1級・2級は、建設現場で重機や建設機械を使った施工の計画・管理・監督を行うための国家資格です。

令和6年度 1・2級建設機械施工管理技術検定の合格率は、1級は27.8%、2級は41.2%と決して高くないため、しっかり対策をする必要があります。

出典:合格発表|建設機械施工管理技術検定(1級・2級 第一次検定・第二次検定)

ショベルカーやブルドーザーなどの建設機械を多用する現場では、建設機械施工技士の資格がないと主任技術者にはなれません。

建設機械施工技士は1級と2級があり、それぞれの違いは以下の通りです。

| 建設機械施工技士1級 | 大規模な現場を含め、全ての現場で監理技術者や主任技術者になれる |

|---|---|

| 建設機械施工技士2級 | 中小規模な現場で主任技術者になれる |

建設機械施工技士の資格があると、現場での管理能力があると認められ、責任ある立場を任されやすくなります。

将来的に重機のオペレーターから施工管理職にステップアップしたい方に、建設機械施工技士はおすすめです。

コンクリート診断士

コンクリート診断士は、既存のコンクリート構造物(橋、トンネル、ビルなど)の劣化具合や損傷を調査・診断し、適切な維持管理や補修・補強を提案する専門家の資格です。

令和6年度のコンクリート診断士の合格率は、16.7%でした。合格率は10〜20%を推移しており、難易度が高い試験といえます。

コンクリート診断士の取得には、コンクリート診断士講習eラーニングを受講修了した上で、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

日本全国で橋梁やトンネルなどの老朽化が進んでおり、コンクリート診断士の需要は高いです。

また、コンクリート診断士は国家資格ではなく民間資格ですが、専門性が非常に高く、多くの企業で資格保有者が重宝されています。

安定したキャリアを築きたい方に、コンクリート診断士は非常におすすめです。

コンクリート技士

コンクリート技士は、コンクリートの製造・施工・配合設計・検査など、コンクリートに関する幅広い知識と技術を証明する資格です。

令和6年度のコンクリート技士の合格率は、30.4%でした。合格ラインは70%前後の正解率といわれており、しっかりと対策する必要があります。

具体的には、以下のような場面でコンクリート技士の資格は役に立ちます。

土木工事はコンクリートを使用する場面が多いので、品質管理はとても重要であり、専門の知識を持つ人材は現場で重宝されます。

コンクリート技士は認定資格で、高卒以上で満20歳以上であれば受験可能です。

経験が浅くても受験できるので、土木業界でキャリアを積んでいきたい方にとって、コンクリート技士は早いうちに取得を目指す価値のある資格と言えるでしょう。

技術士

技術士とは、科学技術分野の高度な専門知識と応用能力、豊富な実務経験、高い技術者倫理を備えた技術者に与えられる国家資格です。

技術士は21分野に分かれており、建設部門もあります。

技術士の建設部門は、土質及び基礎や都市・地方計画、河川・砂防・海岸など、土木工学に関する幅広い分野をカバーしています。

技術士は取得までに大変ハードルが高い資格ですが、得られるメリットも大きいです。

技術士は、国が認定する最上位の技術系の国家資格であり、高度な知識や支援制度の証明になります。

技術士は資格取得難易度がかなり高いですが、管理職や独立を視野に入れる方は、資格取得を検討してみてください。

測量士

測量士は、土地や建物の位置・形状・面積などを正確に測量し、測量計画の策定から実施まで担うことができる国家資格です。

令和6年度の測量士の合格率は、13.0%でした。一方、測量士補は31.4%と合格率は異なります。

出典:令和6年度測量士・測量補試験の合格者を発表|国土地理院

測量士には、測量士と測量士補の2つの資格があります。

| 測量士 | 測量計画の作成や実施、現場の主任者としての業務など、幅広い業務を担う |

|---|---|

| 測量士補 | 測量士が作成した計画に従い、実際の測量作業を行う補助的な役割 |

測量士と測量士補は、どちらも測量法に基づく国家資格であり、測量業務に従事するためにはいずれかの資格が必要です。

土木業界で測量の分野で活躍したいのなら、測量士補から取得を目指し、実務経験を積んで測量士へステップアップするのが現実的でしょう。

土木工事に活かせる資格を取りたいのなら、GATEN職で転職を検討するのも一つの選択肢です。

GATEN職は建設業界に特化した求人サイトなので、資格取得支援のある職場の情報も掲載されています。

土木作業員の年収

土木の仕事に興味があるけど、実際にどのくらい稼げるか気になる人も多いでしょう。

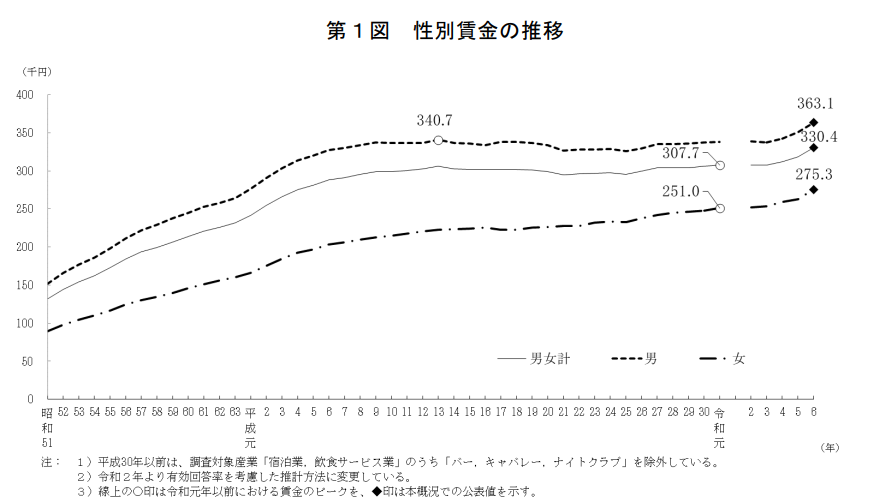

令和6年度の賃金は、男女計 330万円で内訳は男性 363万円、女性 275万円となっています。前年比は3.8%であり、年収は増加傾向にあります。

ここでは、土木の年収について詳しく解説していきます。

土木作業員の年収の特徴

土木の仕事に就く上で年収は大切なので、しっかりと押さえておきましょう。

土木工事に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

土木作業員の平均年収は約411万円

厚生労働省が提供する職業情報サイトjob tagによると、土木作業員の平均年収は約411.1万円です。(引用:厚生労働省 職業情報サイトjob tag)

年齢ごとの土木作業員の平均年収は、以下の通りです。

| 年齢 | 平均年収 |

|---|---|

| 19歳以下 | 264.7万円 |

| 20〜24歳 | 344.4万円 |

| 25〜29歳 | 392.1万円 |

| 30〜34歳 | 422.7万円 |

| 35〜39歳 | 444.5万円 |

| 40〜44歳 | 452.4万円 |

| 45〜49歳 | 435.4万円 |

| 50〜54歳 | 484.3万円 |

| 55〜59歳 | 446.1万円 |

| 60〜64歳 | 402.1万円 |

| 65〜69歳 | 364.9万円 |

| 70歳以上 | 312.3万円 |

土木作業員の平均年収で最も高い世代は、50〜54歳で484.3万円でした。

一方、土木作業員の平均年収で最も低い世代は、19歳以下で264.7万円でした。

建築業全体の平均年収よりも約150万円安い

| 平均年収 | |

|---|---|

| 建設業全体 | 565.2万円 |

| 土木作業員 | 411.1万円 |

土木作業員の年収は建設業全体の平均年収と比べると、やや低めです。

令和6年賃金構造基本統計調査によると、建設業全体の平均年収は565.2万円でした。

土木作業員の平均年収と比べると、約150万円の差があります。

建設業の中でも土木作業員の平均年収が低い理由として、以下のような要因が考えられます。

土木作業員でも資格を習得すれば、十分に高年収を稼げる可能性があります。

年収だけで職種を選ぶのではなく、「どんな働き方をしたいか」「どのように成長したいか」という視点で判断するのが、長く仕事を続けるポイントになります。

土木作業員として、今よりも高い年収を目指したいのなら、GATEN職で転職するのもおすすめです。

GATEN職は建設業界に特化した求人サイトなので、より高収入の職場が見つかるでしょう。

土木に関するよくある質問

土木の仕事に興味のある方の中にも、「そもそも土木って何?」という疑問を持つ方も多くいるでしょう。

未経験からスタートしようとする方に多い質問に答えていきます。

土木に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

土木の仕事内容は?

土木の仕事は、暮らしを支えるインフラを作ることです。

たとえば、道路・橋・トンネル・ダム・上下水道など、私たちの生活に欠かせない構造物を作ります。

土木工事の仕事をわかりやすく分類すると、以下のようになります。

| 道路工事 | 道路を新しく作ったり、古くなった道路を修理・補修する |

|---|---|

| トンネル工事 | 道路や鉄道などのためのトンネルを通す |

| 河川・海岸工事 | 川や海岸に関する工事 |

| 橋梁工事 | 橋を新たに作ったり、補修・改修する |

| ダム工事 | 巨大なダムを作る |

| 空港建設工事 | 空港を建設する |

| 公道下の上下水道工事 | 道路の地下に下水道管を新設したり、補修したりする |

| 土地区画整理工事・土地造成工事 | 住宅地や工業団地などを建てる前段階として、土地を整備する |

| 砂防工事 | 土砂災害から人の暮らしを守る |

| 農業土木工事(灌漑水道工事/農用造成工事) | 農業の土地や水の環境を整える工事 |

| 森林土木工事(治山工事/林道工事) | 崩れやすい山を補強したり、林業用の道路を作る |

土木の由来は?

土木の由来は、中国の古典「淮南子(えなんじ)」に登場する「築土構木(ちくどこうぼく)」という言葉に由来するというのが一般的です。

「築土構木」とは、聖人が人々のために土を盛り、木を組んで住まいを作り、雨風や暑さ寒さから守り、安心して暮らせるようにしたという意味の四字熟語になります。

土木の読み方は?

土木の読み方は、「どぼく」です。

土木工事とは建物以外の建設工事

土木工事とは、建物ではなくインフラを整備する工事です。

土木の世界は広く、仕事内容や求められるスキルは多岐に渡るので、土木工事の職場の種類などをしっかりと理解するのが重要です。

また、資格を取得すれば、現場での信頼性を高められるだけではなく、昇進や収入アップにもつながります。

「土木業界で仕事をしたい」と思ったのなら、GATEN職がおすすめです。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

- GATEN職の特徴現場系のお仕事全般の求人を掲載している

- 建築業界の求人だけで7,000件以上掲載されている

- 正社員からアルバイトまで様々な雇用形態の求人を見つけられる

- 希望条件を詳細まで絞って検索できる

- 動画から求人を探すことができる

「GATEN職」は、土木作業員の求人を1,588件(2026年2月時点)しています。

未経験や年齢不問の正社員求人から、高収入が狙える資格保有者歓迎、独立支援ありの求人まで、幅広く掲載しているため、自分に合った職場が見つけられます。

会員登録も不要で求人へ応募できるため、まずはサイトをチェックしてみてください。

GATEN職は建設業界に特化した求人サイトなので、理想的な土木業界の求人に出会えるでしょう。

GATEN職なら未経験歓迎や、経験者優遇といった様々な求人が掲載されています。

あなたもGATEN職を利用して、土木業界でキャリアを歩んでいってください。