「独立して自分で事業がしたい」と考えている方も多くいますよね。

日本における小規模事業者数は285.3万、全事業者の83.5%と言われています。

| 日本における事業者数 | |

|---|---|

| 大企業 | 1.0万社 |

| 中規模企業 | 51.2万社 |

| 小規模事業者(法人) | 133.1万社 |

| 小規模事業者(個人) | 151.2万社 |

小規模事業者の中でも、個人として仕事をしている事業者は、151.2万社もあります。

独立したい方の中には、「独立するのが不安」という方もいますよね。

独立が不安な方におすすめしたいのが、独立支援制度の活用です。

引用:日本政策金融公庫「どこから? │ START 政策金融公庫の創業支援」

独立支援制度とは、独立・開業にあたって利用できる融資制度や、無料相談サービスのことです。

国の傘下の機関や市区町村、飲食業界等の企業が提供しています。

独立支援制度の例

- 助成金・補助金:独立・開業に必要な費用の一部を、国や地方自治体から受け取ることができる制度です。融資と違って、返済が必要ありません。

- 融資制度:独立・開業に必要な資金を、低金利で借り入れできる制度です。

- 無料相談:専門家に独立・開業の悩みを無料で相談できます。

- 育成プログラム:独立に必要な経営ノウハウやスキルを学ぶことができる、セミナーや研修プログラムです。

本記事では、独立支援制度にはどんな種類があるのか、分かりやすく解説します。

- 独立支援制度は公的なものと、企業のものに分類できる

- 公的な独立支援制度のメリットは、無料・低金利で充実のサポートが受けられること。企業の独立支援制度のメリットは、経営ノウハウを学びながら独立できること

また、「GATEN職」では、建設業で独立を目指す方を応援する企業だけを集めた特集を紹介しています。

実際に独立に成功している社長からのメッセージや、独立してよかったこと・苦労したこと等の体験談も無料で公開しています。

未経験歓迎の求人も多く、国家資格の取得費用も全額してもらえる職場もある等、一から独立を目指せる環境となっています。

掲載企業は全て求人募集中なので、ぜひ下記から独立支援企業の求人をチェックしてください。

独立支援制度とは

独立支援制度とは、個人が独立・起業する際に、国や地方自治体、民間企業などが提供する様々なサポート制度の総称です。

独立支援制度は2通りに分けられます。

独立支援制度は2種類

- 国や市区町村の独立支援制度

- 企業の独立支援制度

独立支援制度を通じて、資金調達や経営ノウハウの提供、独立後の仕事の斡旋など、独立に必要な幅広い支援を受けられます。

国や市区町村の独立支援制度とは

1つ目は、国や市区町村といった公的機関の独立支援制度です。

市区町村は、国から認定を受けた事業計画をもとに、多様な独立支援を実施しています。

これは独立を決意している人から、まだ独立を検討している段階の人まで、さまざまな方が利用できるものです。

企業が設立されると、地域に雇用が生まれるため、地方自治体は人々の独立支援に力を入れています。

人気の助成金

- 小規模事業者持続化補助金

- 創業助成事業(東京都)

- ものづくり補助金

- IT導入補助金 など

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が販路開拓などを目的とした取り組みを支援するための補助金制度です。

小規模事業者持続化補助金(創業型)の 2025年時点の公募要領によれば、補助上限は200万円で、特例を用いれば最大250万円になる場合もあり、創業後3年以内の小規模事業者が活用できます。

| 小規模事業者持続化補助金の概要 | |

|---|---|

| 対象者 | 商業・サービス業:常時使用する従業員数が5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員数が20人以下 製造業その他:常時使用する従業員数が20人以下 |

| 限度額 | 50万円(インボイス特例の要件を満たす場合には50万円上乗せ、賃金引き上げ特例の要件を満たす場合には150万円上乗せ) |

| 補助率 | 2/3(賃金引き上げ特例のうち赤字事業者は4/3) |

| 補助対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費 |

詳しくは、小規模事業者持続化補助金のホームページを参照してください。

創業助成金

創業助成金は、起業を計画している人や創業間もない中小企業を対象に、事業費や人件費などの必要経費を補助する制度です。

都庁の令和7年度「創業助成事業」募集のお知らせによると、「都内で創業を予定している個人や、創業から5年未満の中小企業者等を対象に、オフィス賃借料・広告宣伝費・器具備品費・従業員人件費など、創業初期に必要な経費の一部を助成する『創業助成事業』が、都により実施されました。

| 創業助成金の概要 | |

|---|---|

| 対象者 | 都内で具体的に創業を計画している人、または創業後5年未満の中小企業で一定の要件を満たす方 |

| 対象期間 | 交付決定日から6ヶ月〜2年 |

| 助成対象経費 | 事業費:賃貸料、広告費、器具備品購入費など 人件費 委託費:市場調査、分析費など |

| 限度額 | 100万円〜400万円 |

| 助成率 | 対象経費の3分の2以内 |

詳しくは、創業助成事業のホームページを参照してください。

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者を対象に、革新的な製品やサービスの開発を支援するための国の補助金制度です。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「ものづくり補助金」という。)は、中小企業等が行う、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等の取組を支援するものです。

引用:中小企業庁「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の第21回公募を開始します」

| ものづくり補助金の概要 | ||

|---|---|---|

| 製品・サービス高付加価値化枠 | グローバル枠 | |

| 要件 | 革新的な新製品・新サービスの開発による高付加価値化 | 海外事業の実施による国内生産性の向上 |

| 補助上限 | 750万円〜2,500万円 | 3,000万円 |

| 補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、原材料費 など | |

詳しくは、ものづくり補助金総合サイトを参照してください。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者などの生産性向上や業務効率化を目的として、ITツールの導入する際に費用の一部を補助してくれる制度です。

補助対象となるのは、あらかじめ登録されたITツールおよびサービスであり、クラウド利用料や導入に関わるサポート費用も含まれる場合があります。(参考:IT導入補助金2025「IT導入補助金制度概要」)

IT導入補助金は、以下の4つの枠に分かれています。

| IT導入補助金の概要 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 通常枠 | インボイス枠 | セキュリティ対策推進枠 | 複数社連携IT導入枠 | |

| 内容 | 業務効率化や生産性向上のために、自社の課題に合ったITツールを導入するための枠 | インボイス制度への対応を支援するための枠 | サイバーセキュリティ対策を強化するための枠 | 複数の事業者と連携してITツールを導入し、生産性向上や効率化を図るための枠 |

| 補助額 | 5万円〜450万円 | 会計・受発注・決済ソフト:350万円以下 PC・ハードウェアなど:20万円以下 |

5〜150万円 | 基盤導入費・消費動向等分析経費:合計で3,000万円以下 その他経費:2/3以内 |

| 補助率 | 1/2以内、もしくは1/3以内 | 会計・受発注・決済ソフト:2/3もしくは3/4、4/5以内 PC・ハードウェアなど:1/2以内 |

小規模事業者:2/3以内 中小企業:1/2以内 |

基盤導入経費:1/2〜4/5以内 消費者動向等分析経費:2/3以内 その他経費:2/3以内 |

企業の独立支援制度とは

2つ目は、企業から自社で働く従業員に向けた独立支援制度です。

「のれん分け」や「社内フランチャイズ」と呼ばれることもあります。

この制度は、既存の従業員や関係者に対してブランドの使用を許可し、独立を支援する仕組みです。従来のフランチャイズとは異なる形で、経営の自由度と柔軟性を提供しつつ、企業としての成長を加速させることができます。

引用:株式会社日本フランチャイズ研究機構「のれん分けフランチャイズ制度の導入で成功する多店舗展開の秘訣」

企業の独立支援制度の例

- 独立に必要な人材や資金のサポート

- 屋号の使用許可

- 経営ノウハウの伝授 など

「のれん分け」や「社内フランチャイズ」は、従業員をはじめとした、企業と関わりのある人が対象です。

屋号やブランドの使用を許可する形で行われます。

なお会社によっては、独立支援制度の利用に「継続勤務◯年」等の条件が設けられています。

フランチャイズとの違い

「のれん分け」や「社内フランチャイズ」と似ている独立形態に、「フランチャイズ」があります。

「のれん分け」や「社内フランチャイズ」といった独立支援制度と、フランチャイズでは以下の点で大きく異なります。

| 独立支援制度 | フランチャイズ | |

|---|---|---|

| 対象者 | 社員や元社員が中心 | 主に外部の第三者 |

| 目的 | 社員の独立やキャリア支援 | 加盟店を増やし、ビジネスを展開する |

| ブランドの使用 | 会社によっては許可している場合もある | 原則、ブランドが利用できる |

| サポート内容 | 資金支援やノウハウ、物件紹介など柔軟 | 開業前研修やマニュアル提供など包括的なサポートが受けられる |

| 加盟する際の制約 | 事業に関する制約は多くない | ブランドイメージの統一のため事業運営の制約厳格で、自由度が少ない |

| 本部の収益 | 加盟金が発生することは少ない ロイヤルティーはないか、少なめ |

加盟金やロイヤリティともに支払いがある |

「のれん分け」や「社内フランチャイズ」などの独立支援制度が社員の独立を応援する社内向けの制度であるのに対して、フランチャイズは外部の人も対象とした仕組みです。

企業の独立支援制度のデメリット

企業の独立支援制度は社員などを対象として、ロイヤリティなどの支払いがあまりない一方で、デメリットも存在します。

企業の独立支援制度のデメリット

- フランチャイズほど手厚い支援制度が用意されていない

- 社員として数年働かなくてはいけないので、独立までに時間がかかる

- 独立支援制度は中小企業や地域密着型の会社で多く、ブランド力や知名度が弱い

企業の独立制度はコスト面のメリットがある一方で、準備期間や支援体制などの課題もあります。

時間をかけてしっかりと力をつけてから独立したい方に、独立支援制度は向いています。

国や市区町村の独立支援制度の具体例

国の公的機関や市区町村の独立支援制度の例を、いくつかご紹介します。

国や市区町村の独立支援制度の具体例

- 日本政策金融公庫

- 独立行政法人中小企業基盤整備機構

- 都道府県等中小企業支援センター

- 経営革新等支援機関

- 特定創業支援事業

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は、資金面で中小企業や小規模事業者を支援をサポートしている機関です。

独立・創業の際は、「新規開業資金」を借りることができます。

新規開業資金の利用条件は下記の通りです。

| 対象者 | 新たに事業を始める人 事業開始後おおむね7年以内の人 創業計画書の提出が必要※1 |

| 用途 | 新たに事業を始める、または事業開始後に必要な設備資金および運転資金 |

| 金利 | 基準利率。特別利率あり。参考:金利情報 |

| 限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

| 返済期間 | 設備資金:20年以内 運転資金:10年以内 |

| 担保・保証人 | 要相談 |

※1 対象者は「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る。

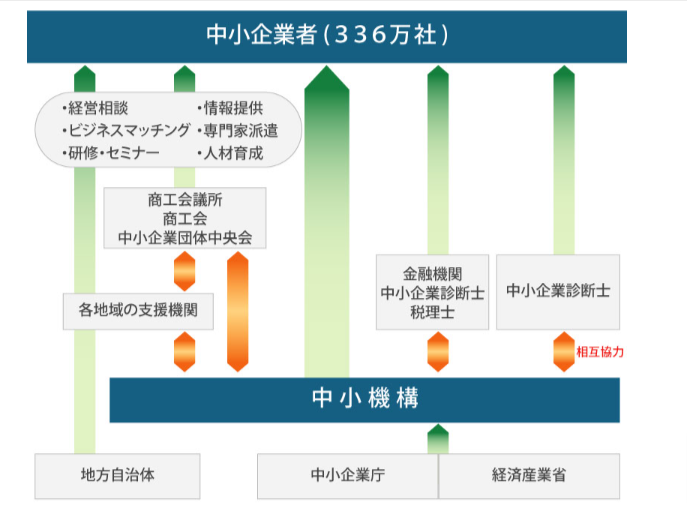

独立行政法人中小企業基盤整備機構

※出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「3分でわかる中小機構」

中小企業基盤整備機構、通称「中小機構」は、日本に存在する中小企業3,364,891社の支援を行う独立行政法人です。

経済産業省傘下であり、2024年に設立されました。

国の中小企業政策の中核的な実施機関として、地域の自治体や中小企業支援機関と連携しながら中小企業・小規模事業者の成長をサポートしています。

※引用:独立行政法人中小企業基盤整備機構「3分でわかる中小機構」

起業・独立の際には、以下の支援を受けられます。

中小機構の独立支援サービス

- スタートアップや起業予定の方を対象に、相談無料を実施。相談できる内容は、戦略立案・事業計画・資金調達・資本政策・顧客開拓・財務・法務等など

- スタートアップ企業等の事業戦略構築・事業計画策定を、伴走支援(約1年間、無料)

- 起業や地域活性化に関する、オンラインワークショップを開催

- 起業家の育成や、新しいビジネスを支援する施設を全国29箇所で運営

中小企業基盤整備機構は、独立・起業時の資金調達や経営支援、販路開拓などをサポートしています。

専門家への相談も、無料です。

独立・相談に関する悩みを解消したいというときに活用できます。

都道府県等中小企業支援センター

各都道府県や政令指定都市には、中小企業支援センターが設置されています。

地域ごと・中小企業に特化した支援を行っている施設です。

中小企業支援センターでは、事業の発展や維持に必要な多方面の支援を提供しています。

都道府県等中小企業支援センターの主な支援内容

- 経営相談: 経営課題へのアドバイスやサポート

- セミナーや研修: 経営者や従業員を対象にしたスキル向上のための講座

- 融資・助成金の案内: 地域に特化した融資や助成金制度の案内

独立・起業の際だけではなく、経営課題を抱えている中小企業も利用可能です。

全国の都道府県等中小企業支援センター一覧は、中小企業庁のサイトに掲載されています。

経営革新等支援機関

平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

引用:中小企業庁 認定経営革新等支援機関 「経営革新等支援機関認定制度の概要」

経営革新等支援機関とはわかりやすく言うと、「中小企業・小規模事業者に対して、専門性の高い支援を行える」と国が認定した個人、法人、中小企業支援機関です。

認定を受けるためには、「税務、金融、企業財務に関する専門的知識や、支援に係る実務経験が一定レベル以上」であることが求められます。

国から認定を受けた経営革新等支援機関は、中小企業庁のサイトで検索可能です。

経営革新等支援機関の利用方法

- 認定経営革新等支援機関検索システムで、全国の認定支援機関を検索する。業種や

- 認定経営革新等支援機関に、経営課題を相談

- 事業計画の実現

経営革新等支援機関として認定されている個人や法人は、税理士や中小企業診断士、地銀などさまざまです。

相談を通じて、資金調達や補助金申請の支援、税制優遇制度の提案なども受けることができます。

特定創業支援事業

特定創業支援事業とはわかりやすく言うと、各自治体が自分の市区町村で起業したいと思っている方を支援する事業計画のことです。

民間創業支援事業者(商工会議所や商工会、金融機関など)と連携して支援が行われています。

具体的な支援内容としては、セミナーの実施や、専門家から創業実現に向けたアドバイスが受けられる相談窓口の設置などです。

たとえば秩父市では、次の独立支援が実施されています。

企業の独立支援制度の具体例

企業の独立支援制度を利用したい方は、まずどのような会社が独立支援制度を導入しているのか調査しましょう。

独立支援制度がある企業は、次の業界で多く見られます。

独立支援制度が多い業界

- 飲食業界

- 薬局・介護業界

- 理美容・マッサージ・エステ・ネイル業界

- 建設業界

建設業で未経験から独立するなら、求人サイト「GATEN職」がおすすめです。

「GATEN職」では、建設業で独立を目指す方を応援する企業だけを集めた特集を紹介しています!

国家資格の受験費用や参考書代、実技試験に向けた練習等、働きながら資格取得をサポートしてくれる企業も多数掲載しています。

実際に独立に成功している社長のもとで、職人としてのスキルはもちろん営業のノウハウや独立に必要な書類の作成方法まで、手厚い支援がある求人を紹介していますのでチェックしてみてください。

独立支援制度がある飲食店一覧

独立支援制度がある飲食店は、以下の通りです。

| ラーメン | ・博多 一風堂・来来亭・哲麺・ばんから・アイアイラーメン・二郎・白壁 あおい・三ツ矢堂製麺・黒兵衛・雲林坊・魁力屋・日和田製麺所・岩本屋・塩元帥・山岡屋・柳屋・ラーメンショップ・つけ麺みさわ 他 |

|---|---|

| 居酒屋 | ・和民・庄や・地球屋・ひもの屋・かぶら屋・KARAKARA・香住 甘えび太郎・TPD・串焼楽酒MOJA・大金星 他 |

| 焼き鳥 | ・世界の山ちゃん・大吉・くふ楽・鶏鳥キッチン・隠れ家 侍 |

| 焼き肉 | ・唐唐亭・ぴよ・山西苑・山どり・MAWARI |

| その他 | ・CoCo壱番屋・モスバーガー・コメダ珈琲店 |

企業ごとに、何年くらいで独立できるのか・どのようなサポートがあるのか・人事評価制度はどうなっているのかは異なります。

独立支援制度がある会社に転職する際は、面接で制度の詳細を聞いてから入社を検討しましょう。

コメダ珈琲店の独立支援制度

喫茶店の「コメダ珈琲店」には、社員として1年間働きながら学び、独立を目指せる制度があります。

独立までの期間が1年間と短く、飲食業界や経営がまったくの未経験の方でも、独立を目指せる点が魅力です。

さらに加盟金300万円と研修費50万円が免除されます。

また、資金調達のサポートも受けられるため心強いです。

関連記事:建設業の職人は独立すると儲かる・稼げる?一人親方の職種別平均年収ランキングを紹介

独立支援制度を利用するメリット

独立支援制度は、個人が安心して開業できるようサポートする仕組みです。

費用面・ノウハウ面・集客面で手厚い支援を受けられるため、ゼロから独立するよりも成功率を高めやすいのが大きな特徴です。

独立を検討する際に制度を活用すれば、開業リスクを抑えつつ安定経営を目指せます。

企業の独立支援制度を利用するメリット

- 独立費用の負担を軽減できる

- 運営ノウハウを学んで独立できる

- ブランド力を利用して集客できる(企業の独立支援制度の場合)

- ミスマッチを防げる(企業の独立支援制度の場合)

独立費用の負担を軽減できる

独立支援制度を利用すると、設備投資や運転資金の負担を抑えた状態で開業できます。

通常であれば多額の資金が必要となる開業準備も、国や企業からの支援を受けることで大幅に軽減可能です。

費用面のリスクを抑えながら挑戦できる点は、独立初心者にとって大きな安心材料です。

独立費用の負担を減らせることは、安定的な事業スタートに直結する大きなメリットです。

| 独立費用軽減の具体例 | |

|---|---|

| 設備投資 | 店舗や機材の初期費用を本部支援で抑えられる |

| 運転資金 | 当面の資金をサポートしてもらえる場合がある |

| ブランド活用 | 知名度のある企業の支援で資金調達も有利になる |

運営ノウハウを学んで独立できる

独立支援制度の大きな魅力は、実際に働きながら経営ノウハウを学べる点です。

開業前から企業との関係を築けるため、独立後もアドバイスを受けやすく、最新の運営手法を取り入れることができます。

企業の独立支援制度の場合、経験豊富な指導者から実践的な経営知識を吸収できます。

国や地方自治体の独立支援制度の場合も、創業に必要な知識やスキルを習得するためのセミナーやワークショップに参加できる等、経営知識を深める機会を得られます。

ノウハウを学びながら独立できることは、未経験者でも挑戦しやすい大きなメリットです。

経営手法を学べるメリット

- 実務経験を積んでから独立できる

- 独立後もサポートを受けやすい

ブランド力を利用して集客できる(企業の独立支援制度の場合)

独立支援制度を利用すると、企業ブランドの力を借りて開業直後から安定した集客を見込めます。

通常の起業では認知度を高めるまでに時間がかかりますが、知名度のあるブランドを活用することで初期の売上を安定させられます。

集客にかかる労力を削減できる点は、事業を迅速に成長させる大きな武器です。

集客基盤を持った状態から独立できるため、売上が安定しやすいのは大きな安心材料です。

| 集客力を活かせる具体例 | |

|---|---|

| ブランド知名度 | 有名企業の看板で顧客から信頼を得やすい |

| 既存顧客基盤 | 開業直後から一定の売上が見込める |

| 宣伝効果 | 広告や口コミの効果が早期に期待できる |

ミスマッチを防げる(企業の独立支援制度の場合)

独立支援制度を活用すると、従業員が十分な経験を積んだ上で独立を決断できるため、事業開始後のミスマッチを防ぎやすくなります。

通常の起業では、独立してから「思っていた事業内容と違う」「経営が想像以上に難しい」といったギャップに直面することも多いです。

企業の独立支援制度を通じて実務経験や経営ノウハウを学んでから独立することで、失敗のリスクを大幅に減らせます。

ミスマッチを未然に防ぐことは、独立者と企業双方にとって長期的な成功につながります。

| ミスマッチを防げる具体例 | |

|---|---|

| 独立前の経験 | 現場で経験を積み、独立後の課題を事前に把握できる |

| 経営ノウハウ | 制度を通じて運営方法を学び、現実とのギャップを縮小 |

| 企業サポート | 独立後も企業からのアドバイスを受けやすく失敗を防げる |

独立支援制度を利用するデメリット

独立支援制度は安定した独立を目指せる仕組みですが、利用にあたってはデメリットも理解しておく必要があります。

制度の特徴を正しく把握し、自分の希望する独立スタイルと合うかを確認しておくことが大切です。

独立支援制度を利用するデメリット

- 独立するまでに時間がかかる(企業の独立支援制度の場合)

- 経営の自由度が低い(企業の独立支援制度の場合)

独立するまでに時間がかかる(企業の独立支援制度の場合)

独立支援制度では、一定期間を社員として勤務する必要があるため、独立までに時間がかかる傾向があります。

フランチャイズと比べても準備期間が長く、早期に独立したい人には不向きです。

じっくりと経験を積みながら独立を目指せる一方で、スピード感を重視する人にはデメリットになります。

早く独立したい人にとっては、独立支援制度は時間的な制約が大きな障害となります。

| 独立までに時間がかかる理由 | |

|---|---|

| 社員期間 | 一定期間勤務しなければ制度を利用できない |

| 研修の長さ | フランチャイズより研修・準備に時間がかかる |

| 向いている人 | じっくり経験を積んでから独立したい人 |

経営の自由度が低い(企業の独立支援制度の場合)

独立支援制度を利用して開業した場合、本部の方針に沿って経営を行う必要があります。

仕入れ先や営業時間、運営方法などの多くが決められてしまい、自分の裁量で自由に店舗を運営したい人には不向きです。

サポートを受けられる安心感はあるものの、自由度を求める人にとっては制約が大きく感じられます。

経営の自由度が低い具体例

- 仕入れ先が本部指定で自由に選べない

- 営業時間や運営方針が制約されやすい

- オリジナル性を出しにくい

独立を目指すならGATEN職がおすすめ

「手に職」をつけて独立を目指すなら、GATEN職がおすすめです。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

GATEN職の魅力

- 未経験・資格なし・年齢不問で応募できる建設業の求人が多数

- スキルが身につけば将来は一人親方として独立も目指せる

- 独立歓迎の求人も多数掲載されている

「GATEN職」は、建設業専門の求人サイトです。

職人として技術を磨き、ゆくゆくは独立を目指せる「大工」「左官」「塗装屋」などの求人が多数掲載されています。

職人というと、専門的な学歴・職歴が必要だと思われがちですが、GATEN職には年齢不問・未経験・無資格OKの求人も数多く掲載されている点が特長です。

「独立したいけどスキルがない」と感じる人は、建設業専門求人サイト「GATEN職」で、独立歓迎の職場を検索してみてください。

「GATEN職」の独立歓迎の求人はこちら

関連記事:建設業で独立・起業・開業する方法は?必要な資金や手続き・独立後の年収を解説

「GATEN職」では、建設業で独立を目指す方を応援する企業だけを集めて特集しています!

中には、「独立後は協力会社として仕事を紹介したい」とメッセージがある求人もある等、積極的に独立を支援する体制を整えた求人が豊富です。

実際に独立に成功している社長のもとで、職人としてのスキルや営業のノウハウ、独立に必要な書類の作成方法等を学びつつ働くことができます。

手厚い独立支援がある求人は紹介していますのでチェックしてみてください。