土木作業員とは、道路・橋・ダム・トンネル・上下水道といった社会インフラの建設や維持管理を担う職種です。

大型建設機械では対応できない細部の作業や機械化が困難な諸作業などを中心に作業を進めていきます。

重要な役割がある土木作業員ですが、人手不足が深刻です。

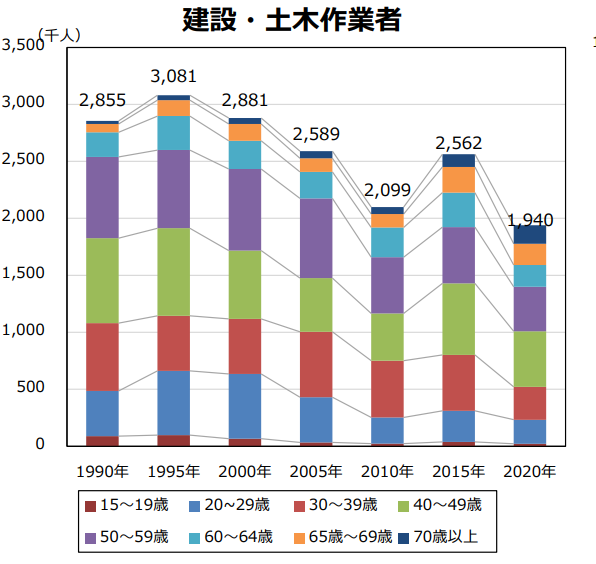

国土交通省が発表したデータによると、建設・土木作業者数は1995年以降減少傾向にあり、20年で30%減少しています。

人手不足の要因は少子高齢化の影響だけでなく、土木作業員はきついというイメージが人材確保に繋がらないとも言えます。

本記事では、土木作業員がきついと言われる理由を解説します。

きつさを軽減する方法や働きやすい会社選びも紹介しているため、土木作業員に興味がある人は、ぜひ建設業界に特化した「GATEN職」で自分に合う職場を見つけてください。

土木作業員はきつい・やめとけと言われる理由

土木作業員が「きつい・やめとけ」と言われる背景には、労働環境や業界構造の課題があります。

建設業界では、人手不足が深刻であり、技術者の高齢化が進んでいます。

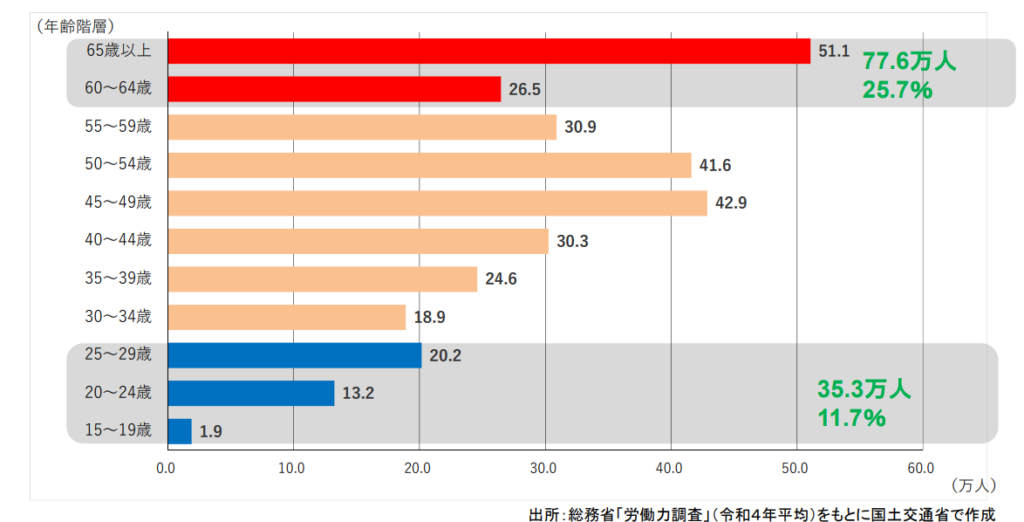

国土交通省が発表した「建設業を巡る現状と課題」によると、令和4年時点の60歳以上の技能者は全体の約4分の1(25.7%)を占めており、10年後には大半が引退することが見込まれています。

一方、これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約12%程度と全体で見ても低く、20代の離職率は3年以内で4割超と高水準です。

令和6年度の有効求人倍率が9.48倍に達し、求人は多数あるもの若年入職者が少なく、今後人材の確保・育成が課題とされています。

現在、業界全体で労働環境改善や安全対策、人材育成などの取り組みが急務とされています。

以下では、土木作業員はきつい・やめとけと言われる主な理由を解説します。

土木作業員はきつい・やめとけと言われる理由

体力が必要

土木作業員の業務は、基礎工事や地盤整備、資材運搬など体力を必要とする作業が中心です。

土木作業員の仕事内容にも、掘削作業や資材運搬が主であると表記されています。

主として小型の重機械やベルトコンベア、軽量の削岩機などを使って行う掘削や盛土、コンクリートポンプやシュートを使うコンクリートの打ち込みと締め固め、また、一輪車を使ってブロックや石を運び、それを積む作業、芝張りなどの作業の他、重機械作業や鉄筋型枠組み立て、くい打ち作業等に伴う補助作業を行う。引用:建設・土木作業員-職業詳細|職業情報提供サイト(job tag)

特にアスファルトやコンクリート片、土砂など重量物を扱うことが多く、長時間の立ち仕事やしゃがんだ姿勢での作業は身体的負担が大きくなります。

また、掘削作業や資材運搬は未経験者にとって体力を消耗する作業であり、体力がないと継続が難しいのが特徴です。

近年は重機や分業化が進み、従来ほど個人に過度な負担が集中することは減っていますが、それでも一定の筋力・体力が求められる仕事であることは変わりません。

労働環境が過酷

土木工事は屋外作業が中心であるため、気候条件に大きく影響を受けます。

夏場は炎天下での作業が続き熱中症リスクが高まり、冬場は極寒下での作業により体調不良を招く可能性があります。

また、雨天時は地面がぬかるみ、資材の運搬や重機操作に危険が伴います。

こうした要素が「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージを根強くしています。

事故が多い

土木現場では重機や大型資材を扱うため、常に事故リスクが伴います。

国土交通省が発表した「令和5年労働災害発生状況の分析等」によると、建設業界の事故の原因は、「墜落・転落」が最多で、全数に占める割合は死亡者数で38.6%、死傷者数で31.6%と高水準です。

また死傷者数では、熱中症が含まれる「高温・低温物との接触」が前年比31.8%増加しており、熱中症対策も欠かせません。

不注意や安全意識の欠如は重大事故に直結するため、安全帽や保護具の着用、安全ルールの徹底が求められます。

事故防止策は進められていますが、危険と隣り合わせの環境で働くことは依然として大きな課題です。

長時間労働・休日の少なさ

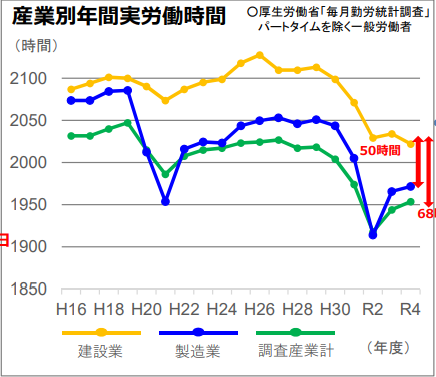

建設業は、年間の総実労働時間は全業と比べて68時間長く、年間の出勤日数は全産業と比べて12日多いとされています。

厳しい工期や天候不順により工事が遅れると、休日返上や長時間労働を余儀なくされることもあります。

また国土交通省が発表した「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和5年度)」によると休日の取得状況に関し「4週8休」とする割合は、技術者が21.2%、技能者は25.8%と全体の4分の1程度です。

一方、最も多い休日取得は「4週6休程度」とされており、週休2日が実現できていない職場もあります。

2024年からは時間外労働の上限規制が適用されましたが、依然として休日数や労働時間の改善は課題とされています。

朝早くから仕事がある

多くの現場では午前8時前後に作業が開始されるため、作業員はそれに合わせて早朝から準備し現場に到着する必要があります。

現場が遠方の場合は出発時間がさらに早まり、5時台に自宅を出るケースも珍しくありません。

一方で昼過ぎに作業が終了する現場もあり、勤務時間のリズムに慣れることで徐々に負担が軽減されますが、生活リズムの調整が不可欠な職種です。

古い体質の会社が残っている

土木業界には、依然として上下関係の厳しさや「仕事は見て覚えろ」といった旧来の教育体制が残っている企業も存在します。

荒っぽい言葉づかいや指導方法に馴染めず、若手が早期に離職するケースも見られます。

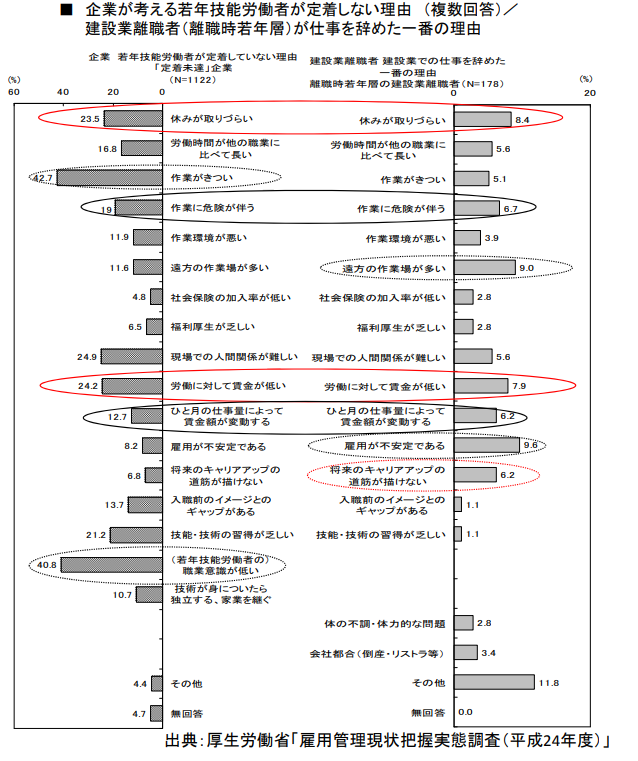

国土交通省の調査によれば、労働者が定着しない理由に、現場での人間関係が難しいが挙げられており、職場の環境の悪さが離職の一因になっています。

ただし近年は若手人材確保のために教育研修の整備や職場環境改善に取り組む企業も増えており、従来の古い体質から脱却する動きが広がりつつあります。

土木作業員のやりがい

土木作業員の仕事は「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージが根強い一方で、それを上回るやりがいが多く存在します。

最大の魅力は社会貢献と達成感であり、道路や橋、上下水道など生活基盤を支える工事に携わることで、自分の成果が何十年も残り、人々の暮らしに直接役立つ点です。

また、災害復旧でも重要な役割を担い、社会に貢献する実感が得られます。

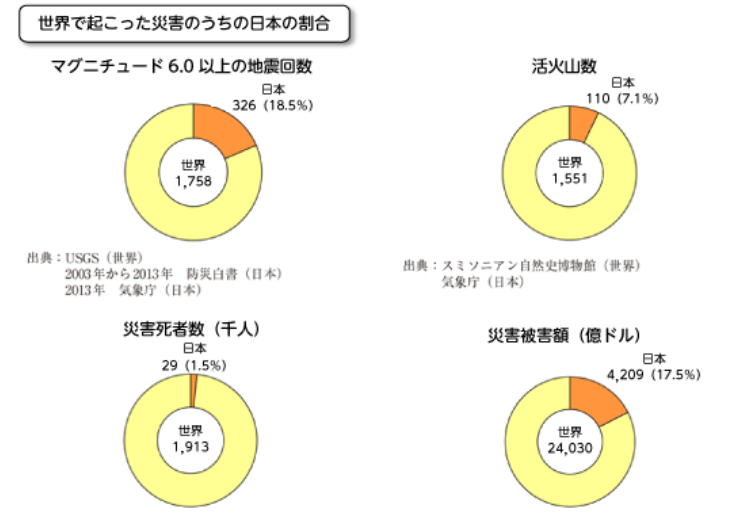

国土技術研究センターのデータによると、全世界で起こったマグニチュード6以上の地震のうち18.5%は日本で起こっており、全世界の活火山の7.1%が日本にあります。

出典:自然災害の多い国 日本

日本は世界から見ても災害が多い国です。

災害発生時には土木作業員の存在が必須であり、道路や橋、河川などのインフラを復旧させるための重要な役割を担います。

従来の建設作業だけでなく、インフラ整備や災害復旧など作業量は多く需要は安定しています。

将来性や多様なキャリアパスも確保されている点から、土木作業員は努力次第で高収入を目指せる可能性を持つ職種です。

以下では、土木作業員の主なやりがいを紹介しているため、やりがいを持って仕事に取り組みたい人はぜひ確認してください。

学歴や職歴に関係なく一流の職人を目指せる

土木作業員は、学歴や職歴に左右されにくく、未経験からでも挑戦できる点が特徴です。

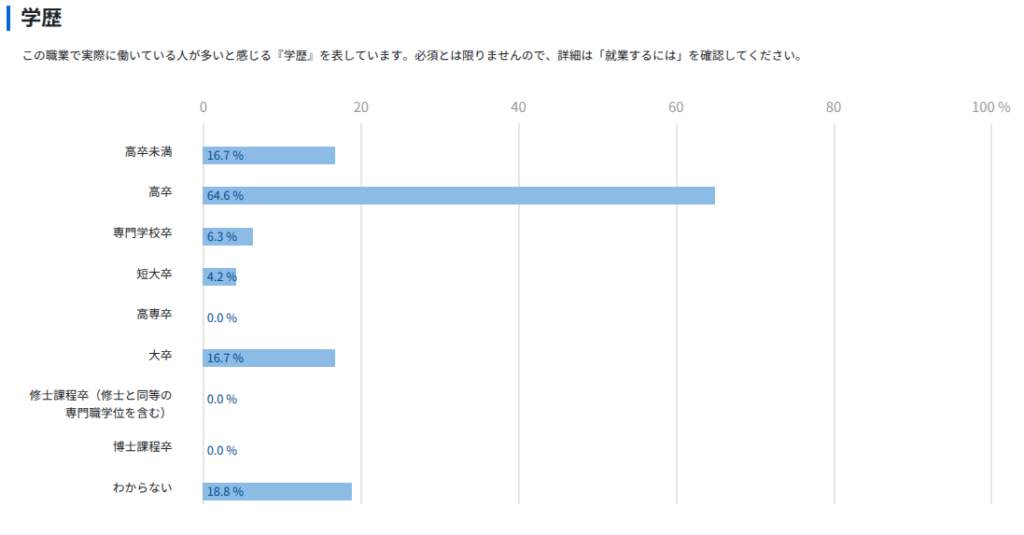

職業情報サイトjob tagによると、土木作業員として働いている人の学歴は高卒未満16.7%、高卒64.6%と職歴関係なく未経験からスタートしています。

業界は実力主義の色が濃く、努力や技術力によって評価されます。

多くの企業が土木施工管理技士や車両系建設機械運転技能講習などの資格取得を支援し、スキルアップや給与の上昇を後押ししています。

現場でのOJTを通じて経験を積み、重機オペレーターや現場監督、さらには独立・起業といった多様なキャリアパスを歩むことも可能です。

このように、学歴に関係なく自らの努力で一流を目指せるのは、土木作業員という職業の大きな魅力です。

社会を支えている実感が得られる

土木作業員は、道路や橋、上下水道、ダムといった社会インフラの建設や維持に直接関わる職業であり、人々の生活を支える重要な役割を担っています。

災害時には復旧工事を通じて被災地の生活基盤を早期に取り戻す活動にも従事し、命と暮らしを守る責任を果たします。

自分が携わった工事が多くの人々の暮らしを支え、社会に直接的な影響を与えていると実感できる点は、土木作業員にとって大きなやりがいです。

道路・橋・建物などが完成したときの達成感

土木作業員の仕事は、完成物が形として残るため、大きな達成感を得やすい点が特徴です。

無から道路や橋が造られ、多くの人に利用されていく様子を目にすることは大きな誇りとなります。

また、重機操作や施工の過程ではものづくりの楽しさも体験できます。

仲間と協力し困難を乗り越えて完成を迎えた時の達成感と共有できる絆は、この仕事ならではの魅力といえます。

土木作業員のきつさを軽減する方法

土木作業員のきつさは長時間労働や肉体的負担、天候の影響、人間関係などが原因ですが、近年は制度改革や技術革新により改善が進んでいます。

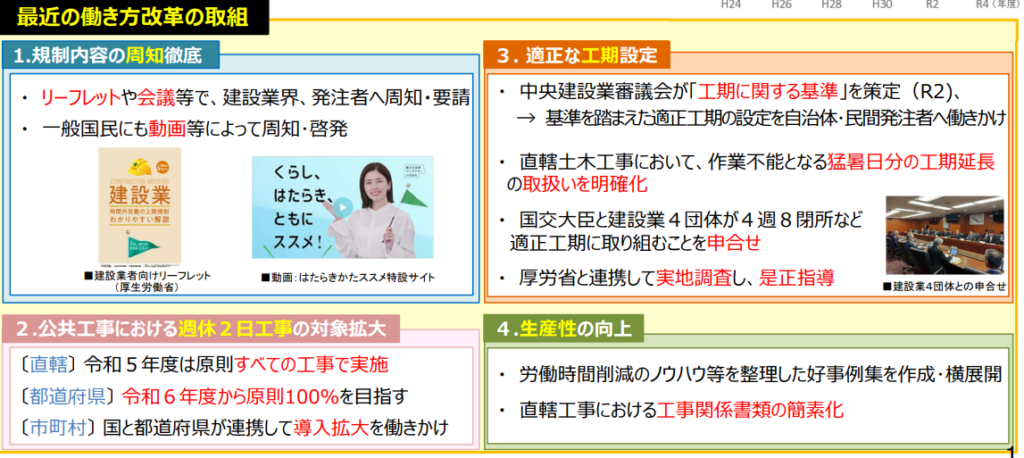

2019年施行の働き方改革関連法により、2024年から建設業にも時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間以内)が適用され、国土交通省は直轄工事で週休2日制を推奨しています。

ICT建機やドローン測量の導入は作業効率を高め、AIによる人体検知や危険予知活動は事故防止に貢献しています。

また、空調服や防寒ウェアなどの装備支給で気候負担を軽減し、熱中症対策として体調管理システムも普及しています。

これらの取り組みが環境を改善し、働きやすい職場づくりへとつながっています。

以下では、土木作業員のきつさを軽減する方法を詳しく紹介します。

土木作業員のきつさを軽減する方法

重機を操縦するための免許を取る

土木作業員のきつさを軽減する有効な方法の一つが、重機を操縦するための免許取得です。

従来は人力で行われていた掘削や資材運搬も、ショベルカーやクレーンといった重機の導入で効率化が進んでいます。

土木作業員に役立つ講習は、以下の通りです。

| 講習時間 | 講習内容 | |

|---|---|---|

| 車両系建設機械運転技能講習 | 14〜44.5時間保有する資格によって講習時間が異なる | 学科(走行、作業、運転、関係法令など)実技(走行の操作、作業のための装置操作) |

| 玉掛け技能講習 | 16〜27時間保有する資格によって講習時間が異なる | 学科(知識、玉掛け方法、関係法令など)実技(クレーン等の運転のための合図、玉掛け) |

| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 16〜20時間保有する資格によって講習時間が異なる | 学科(知識、原動機および電気に関する知識、関係法令など)実技(小型移動式クレーンの運転、合図) |

| 大型特殊自動車技能教習 | 普通免許ありの場合6時間程度、普通免許なしの場合34時間程度 | 普通免許ありの場合は実技のみ |

「車両系建設機械運転技能講習」や「玉掛け技能講習」などを修了することで、作業の幅が広がり、肉体的負担を軽減できます。

さらに、重機オペレーターは現場で高く評価され、資格取得によって給与や手当が上がるケースも多くあります。

重機操作は作業効率を高めるだけでなく、事故リスクの低減にも直結します。

将来的には「土木施工管理技士」など上位資格へとつなげ、現場監督や管理職を目指すことで安定的なキャリア形成も可能です。

働きやすい会社を探す

土木作業員の負担を減らすには、適切な環境を整えた企業を選ぶことも重要です。

近年、建設業界は労働時間規制や週休2日制の導入が進み、働き方改革が本格化しています。

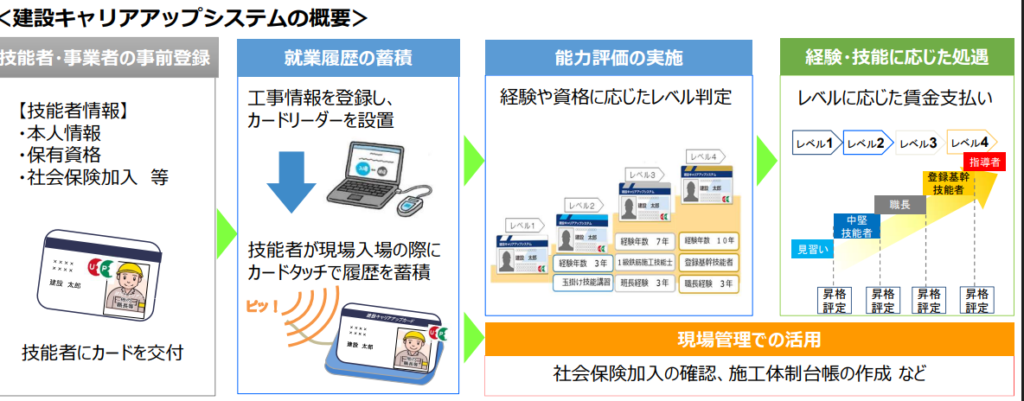

国土交通省が推進する「建設キャリアアップシステム(CCUS)」では、経験やスキルが正当に評価され、給与や待遇に反映されやすくなっています。

さらに、教育制度や資格取得支援を整備する企業が増加し、未経験者でも安心してキャリアを積める環境が広がっています。

こうした取り組みがある企業を選ぶことで、過酷な労働環境から「働きやすい職場」へと移行でき、長期的なキャリア形成にもつながります。

土木作業員に向いている人

土木作業員に向いている人にはいくつかの共通点があります。

- 基礎的な体力がある

- 厳しい環境にも対応できる柔軟さ

- 協調性やチームワークを重視できる

- 安全意識の高さ

- 学習意欲がある

これらの特徴を備えた人は、社会インフラを支える使命感や完成物が残る達成感を実感しやすく、長期的にやりがいを持って働ける職種といえます。

また、土木作業員に向いている人の適正がない場合は、離職する可能性が高まるため、事前に適正をチェックするのがおすすめです。

以下では、土木作業員に向いている人の特徴を紹介します。

土木作業員に向いている人

モノづくりが好きな人

土木作業員は、道路・橋・ダム・トンネルなど大規模な社会インフラをつくる仕事であり、モノづくりに魅力を感じる人に適しています。

完成した構造物は何十年も人々に利用され続け、社会に直接貢献できます。

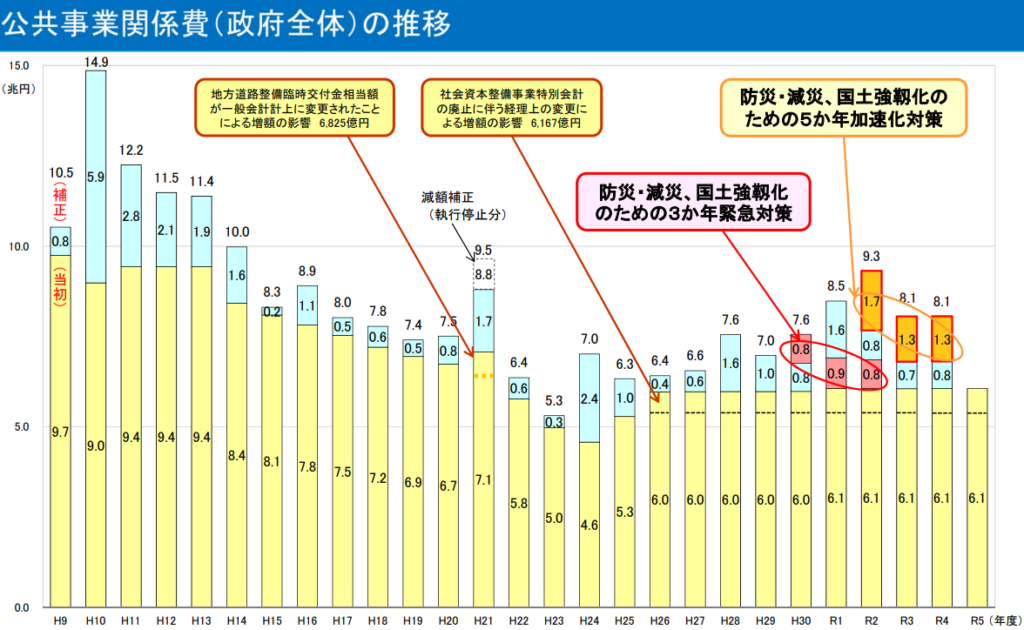

国土交通省の調査によれば、公共事業投資は令和4年は8.1兆円と、防災・減災・国土強靱化の際は高くなる傾向があり、インフラ整備の需要は今後も続く見通しです。

重機を操作して地形を変えるダイナミックな作業や、地盤改良など人の目に見えにくい部分での技術的貢献も多く、単なる体力労働ではなく「技術職」としての誇りを持てる点が特徴です。

モノづくりを通じて社会に役立ち、成果が形に残る仕事を求める人にとって、土木作業は大きなやりがいをもたらします。

チームワークを大切にできる人

土木作業は一人では完結せず、多くの人々が協力して進める仕事です。

作業員、重機オペレーター、監督などが関わるため、円滑なコミュニケーションと協調性が必要となります。

大規模プロジェクトを仲間と共にやり遂げた際の達成感は大きく、困難を共有することで生まれる絆や連帯感が、日々のモチベーションにつながるでしょう。

土木作業員に向いてない人

土木作業員は社会インフラを支える重要な職種ですが、業務内容の特性から適性を欠く場合、負担が大きくなりやすい仕事です。

まず、重い資材の運搬や掘削など身体を酷使する作業が多いため、体力が乏しい人や体を動かすのが苦手な人には厳しい環境となります。

責任感が薄い人、学び続ける意欲がない人も業務を継続する上で課題が生じやすい職種です。

仕事を継続して続けるためにも、土木作業員の適性を事前に把握し、自分に向き不向きは判断しましょう。

以下では、土木作業員に向いていない人の特徴を解説します。

土木作業員に向いてない人

体を動かすのが苦手な人

土木作業員の業務は、重い資材の運搬や地面の掘削、長時間の立位やしゃがみ姿勢での作業など、肉体労働が中心です。

そのため、体を動かすのが苦手な人や体力に自信のない人にとっては大きな負担となります。

体を動かすことに抵抗がある人にとっては、土木作業は厳しい職場となる可能性が高いといえます。

コミュニケーションが苦手な人

土木作業はチームで進める仕事であり、現場での円滑なコミュニケーションが不可欠です。

現場には作業員、重機オペレーター、監督など多様な立場の人が集まり、互いに連携して作業を進めます。

例えばクレーン作業時には、作業員同士の声掛けや合図が事故防止に直結します。

さらに、現場では年齢や経験が異なる人が多く働いているため、先輩からの指導を前向きに受け止める柔軟性も必要です。

コミュニケーションを避けて自分のペースで仕事を進めたい人や、人間関係を構築することが苦手な人には適性が低いでしょう。

土木作業員はきついがキャリア戦略で続けやすくなる

土木作業員は、道路や橋の整備、災害復旧など幅広い分野で活躍できる職種です。

体力面・精神面では負担が多い職種ですが、学歴関係なく実力が評価される点や完成物が残る達成感は他の職種にはないやりがいと言えます。

また、資格取得や経験を積むことで大幅な収入アップが見込めるため、努力次第で成果を挙げられるのも特徴です。

多くの魅力がある職種のため、求人は豊富にあり、職場選びに戸惑う人も少なくありません。

土木作業員としてキャリアを積みたい人は、建設業界に特化した求人を取り扱う「GATEN職」の活用がおすすめです。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

- GATEN職の特徴現場系のお仕事全般の求人を掲載している

- 建築業界の求人だけで7,000件以上掲載されている

- 正社員からアルバイトまで様々な雇用形態の求人を見つけられる

- 希望条件を詳細まで絞って検索できる

「GATEN職」では、土木作業員の求人を1,599件(2026年1月時点)掲載しています。

未経験・年齢不問の求人からの取扱が豊富でキャリアを一から築きたい人にもおすすめです。

また、経験者は高収入・資格保有者歓迎・独立支援ありの求人があり、キャリアアップの適した職場を効率的に探せます。

会員登録なしで求人への応募が可能なため、ぜひサイトをチェックしてみてください。