「土木施工管理技士」は、国土交通大臣が認定する日本の国家資格です。

技術検定は、建設業法第27条及び第27条の2の規定に基づき、国土交通大臣の

指定試験機関が実施している国家資格試験です。引用:国土交通省「令和5年度技術検定結果について」

土木施工管理技士は、公共工事において主任技術者や監理技術者として現場に配置されるために必須とされています。

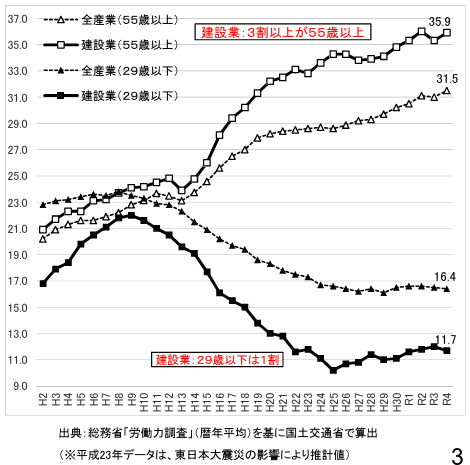

現在の建設業界は、技能者の高齢化が進行しており、若手人材の確保と育成が課題となっています。

建設業の技能者のうち、60歳以上の割合が約4分の1を占める一方、29歳以下は全体の約12%となっています。

このような中、建設業が引き続き「地域の守り手」として役割を果たしていくためには、将来の建設業を支える担い手の確保が急務となっております。

若手人材不足の背景から、国土交通省と厚生労働省は建設業の魅力向上や人材育成に多角的に取り組み、技術検定試験の制度も見直されています。

本資格を取得することは、個人のキャリアアップだけでなく、持続可能な社会資本整備を支える上でも極めて重要です。

この記事では、土木施工管理技士の資格制度や、1級・2級の違い、資格取得方法などをわかりやすく解説します。

土木施工管理技士とは

土木施工管理技士は、国土交通大臣が認定する日本の国家資格の一つです。

土木施工管理技士の資格は、1級と2級の2種類があります。国土交通省が管轄しており、国家試験は一般財団法人全国建設研修センターが実施しています。

| 土木施工管理技士の基本情報 | |

|---|---|

| 資格区分 | 1級と2級があり、担当できる工事規模や役割が異なる |

| 主な役割 | 公共工事の施工計画、品質・安全・工程・原価管理、現場指導を行う |

| メリット | 転職や昇進で有利になり、公共工事の受注にも直結する |

土木施工管理技士は、公共工事において主任技術者や監理技術者になるために必須とされており、特に東日本大震災以降の復興工事で需要が急激に高まっています。

また、現在の建設業界は、深刻な人材不足という課題に直面しています。

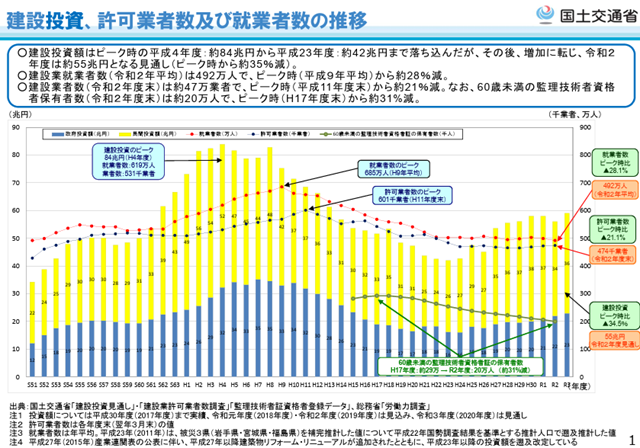

総務省の労働力調査によると、建設業の就業者数はピーク時の平成9年の685万人から令和2年には492万人と、約28%減少しています。

引用:国土交通省「技術者制度を取り巻く現状 令和3年11月22日」建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

上記の背景から、国土交通省と厚生労働省は建設業の魅力を向上させ、将来の担い手を確保・育成するために多角的な取り組みを進めています。

令和6年度(2024年度)からは第一次検定の受験資格における学歴・実務経験の制限が撤廃され、19歳以上(2級は17歳以上)であれば誰でも受験可能となりました。

新受検資格での技術検定受検イメージ-国土交通省.png)

引用:国土交通省「令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります」

受験資格緩和によって、若年層の資格取得が促進され、建設業界への在職意欲向上が期待されています。

そんな土木施工管理技士の役割や具体的な業務内容ついて解説します。

- 土木施工管理技士の役割

- 土木施工管理技士の具体的な仕事内容

- 土木施工管理技士の平均年収

- 土木施工管理技士の将来性

土木施工管理技士の役割

土木施工管理技士は、土木工事における現場監督の役割を担い、土木工事が計画通りに進むように現場の施工管理に指示を出し、管理することが主な仕事です。

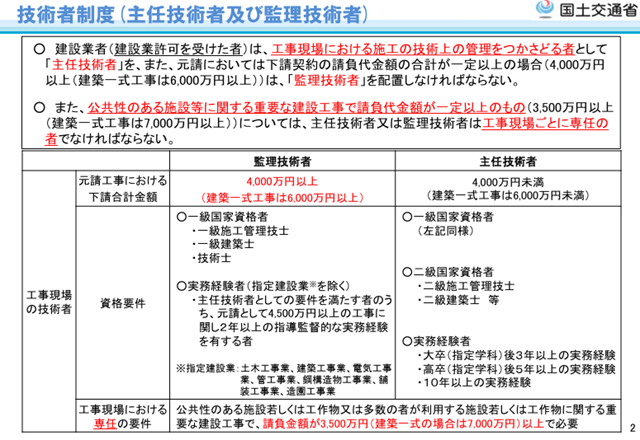

1級土木施工管理技士は、建設業法に基づく監理技術者または主任技術者になることができます。

請負金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事においては、工事現場ごとに専任で配置される必要があります。

2級土木施工管理技士は、建設業法に基づく主任技術者になることができます。

引用:国土交通省近畿地方整備局「監理技術者等が工事現場に専任すべき工事」技術者制度(主任技術者及び監理技術者)

いずれも、公共工事を含む建設現場において品質、原価、工程、安全、環境などの多岐にわたる管理業務を担い、工事を円滑かつ適切に進める上で不可欠な存在です。

土木施工管理技士の仕事内容

土木施工管理技士は、建設工事の現場において施工計画の作成、工程管理、品質管理、原価管理、安全管理まで、工事の進行に必要なあらゆるの管理業務を担います。

現場では、周辺の用地確保や近隣住民への工事説明といった調整業務も重要です。

役所への申請手続きや報告書作成などの事務業務も多く、現場と書類業務の双方に対応する必要があります。

土木施工管理技士の具体的な業務

- 施工計画から完成報告まで現場を総合的に管理

- 調整業務や事務作業も多く、幅広いスキルが必要

対象となる工事は、ダム、上下水道、河川、海岸、道路、橋梁、トンネル、鉄道、土地区画整理、災害復旧工事など非常に幅広く、社会基盤を支える責任ある仕事です。

一方で、天候の影響や納期厳守、膨大な書類作成が負担となり「きつい」と言われる要因になっています。

| 土木施工管理技士の主な業務 | |

|---|---|

| 現場管理業務 | 施工計画の作成、工程・品質・原価・安全管理の実施 |

| 調整業務 | 周辺用地の確保、近隣住民への説明、関係機関との調整 |

| 事務業務 | 役所への申請、報告書作成、施工記録の管理 |

土木施工管理技士の平均年収

土木施工管理技士の平均年収は、おおよそ470万円〜600万円の範囲であり、日本人平均年収を上回る比較的高い水準です。

厚生労働省のデータによると、土木施工管理技術者の平均年収は596.5万円であり、平均年齢は46歳となっています。

また保有資格によっても差があり、2級土木施工管理技士で400~550万円前後、1級土木施工管理技士では600~750万円程度が平均的な年収相場です。

とくに大手ゼネコンや公共工事を多く扱う企業では700万円を超えるケースも珍しくありません。

年収に差が出る大きな要因は「担当できる工事規模」が関連しています。

2級は主に中小規模の現場を担当することが多いのに対し、1級は大規模な道路、橋梁、河川工事などを任されるため、責任が重い分、給与水準も高くなります。

また、資格手当として月数万円が支給される企業も多く、年収ベースで50~100万円ほど差がつく場合もあります。

土木施工管理技士が高収入を狙うには

- 大手ゼネコン・インフラ企業への就職

- 特殊技術が必要な大規模プロジェクト(橋梁、高速道路、プラント設備など)に関わる分野・企業に携わる

- 土木施工管理技士以外の関連資格を取得する

- 独立・企業(年収1,000万円以上も狙える可能性あり)

土木施工管理技士の将来性

土木施工管理技士をはじめとする施工管理職の将来性は非常に高いといえますが、同時に業界全体の構造的な課題があります。

土木施工管理技士を含める建設業では高齢化が進む業界の代表です。

引用:国土交通省「建設業(技術者制度)をとりまく現状(建設投資、就業者数の推移)」

上記の表からもわかるように、建設業界は55歳以上の高年齢層が多く、若年層の割合が低いため今後さらに人手不足が加速すると予測されています。

また厚生労働省のデータによると、土木施工管理技術者の有効求人倍率は16.3人となり「売り手市場」の状況にあります。

これは、若手人材の確保が難しく、中堅層の育成・定着が進まない構造的な問題があるためです。

こうした背景から、土木施工管理技士のような専門技能者は今後も需要が高いと見られ、未経験者でも資格・実務経験を積むことで長期的に安定したキャリアを築ける可能性が高い分野です。

さらに施工管理職自体がプロジェクトマネジメント能力を必要とする専門職へと変化していくことで、将来の価値も高まると考えられています。

土木施工管理技士の1級と2級の違い

土木施工管理技士の1級と2級の最大の違いは、担当できる工事の規模や分野、そして監理技術者になれるかどうかです。

土木施工管理技士の具体的な業務

- 1級土木施工管理技士:すべての土木工事分野で主任技術者・監理技術者として施工管理可能。大規模工事に携わることができる。

- 2級土木施工管理技士:「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」の3分野で主任技術者として施工管理が可能。小規模工事を中心に担当。

1級は大規模工事やすべての土木分野で施工管理を行えるのに対し、2級は小規模工事や特定分野に限られます。

工事現場では主任技術者の配置が必須であり、一定規模以上では監理技術者が求められます。

監理技術者として現場を統括できるのは1級土木施工管理技士のみであり、建設業法上も重要な役割を担います。

- 1級土木施工管理技士は大規模工事を統括

- 2級土木施工管理技士は中小規模工事を担当

1級土木施工管理技士は大規模工事を統括

工事現場には主任技術者を配置する必要があり、請負金額が3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の大規模工事では、現場ごとに専任の監理技術者を配置する義務があります。

1級土木施工管理技士は、すべての土木工事分野で主任技術者や監理技術者として施工管理を行うことができます。

建設現場の統括責任を担う立場として、公共工事の受注に直結する重要なポジションです。

また、1級土木施工管理技士取得者は、都道府県市町村の災害復旧担当官に任命されることや、社会保険労務士の受験資格が得られるといった活用方法もあります。

社会保険労務士試験の受験資格は、『①学歴』『②実務経験』『③厚生労働大臣の認めた国家試験合格』の3つに分けられ、この中のいずれか1つを満たしている必要があります。

「社会保険労務士試験の受験資格」には1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士が含まれます。

活躍の場が多い土木施工管理技士は、建設業界における人材不足の中で、高く評価されます。

1級土木施工管理技士補とは

令和3年4月の法改正により、1級第一次検定の合格者には「1級技士補」が付与されます。

主任技術者の要件を満たす1級技士補を現場に専任で配置することで、監理技術者は複数の現場を兼任することが可能となりました。

「技士補」の称号は、将来的に主任技術者や監理技術者を目指す上での第一歩となり、技術者配置の合理化にも貢献しています。

2級土木施工管理技士は中小規模工事を担当

2級土木施工管理技士は、「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」の3つの分野に分かれており、取得した分野の範囲で主任技術者として施工管理を行います。

主に小規模から中規模の現場で施工管理を担当し、公共工事でも活躍できます。

ただし、2級取得者は監理技術者にはなれません。

現場の中心として施工管理を担う一方で、キャリアの幅は1級よりも限定されます。

若手技術者の登竜門として、まず2級取得からキャリアを始めるケースが一般的です。

2級土木施工管理技士補とは

2級土木施工管理技士補とは、若年層の建設業界への参入と定着を促進するために、令和3年4月の法改正によって創設された「技士補」制度の一部です。

17歳以上で2級第一次検定に合格すると「2級技士補」を取得できます。

「技士補」という新たな称号が付与されるようになったことで、入職者の確保や資格取得意識の醸成を図ることも目的とされています。

また、2級土木施工管理技士取得者は、社会保険労務士の受験資格が得られるといった活用方法もあります。

社会保険労務士試験の受験資格は、『①学歴』『②実務経験』『③厚生労働大臣の認めた国家試験合格』の3つに分けられ、この中のいずれか1つを満たしている必要があります。

「社会保険労務士試験の受験資格」には1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士が含まれます。

土木施工管理技士の試験

土木施工管理技士の試験は、国土交通省が管轄する国家資格試験で、1級と2級に分かれています。

試験は「第一次検定(学科試験)」と「第二次検定(実地・記述試験)」の2段階で実施され、受験資格や試験内容は級ごとに異なります。

土木施工管理技士試験のポイント

- 試験は第一次(学科)と第二次(実地・記述)の二段階方式

- 令和6年度から受験資格が大幅に緩和

- 合格には総得点の60%以上が必要

令和3年4月の法改正により受験資格は大幅に緩和され、2024年度(令和6年度)以降は第一次検定であれば、1級は19歳以上、2級は17歳以上であれば誰でも受験可能となりました。

試験内容は土木工学や施工管理法、法規などの知識を問うもので、第二次検定では施工計画の立案や応用力が求められます。

| 土木施工管理技士試験の概要 | |

|---|---|

| 試験区分 | 第一次検定(学科)、第二次検定(実地・記述)の二段階方式 |

| 受験資格(2024年度以降) | 1級:19歳以上、2級:17歳以上で誰でも受験可能(第一次検定) |

| 合格基準 | 第一次・第二次ともに総得点の60%以上で合格 |

| 試験内容 | 土木工学、施工管理法、法規、施工計画・応用力(第二次検定) |

- 土木施工管理技士の受験資格(令和6年度より変更)

- 土木施工管理技士の試験内容

- 土木施工管理技士の合格率

土木施工管理技士の受験資格(令和6年度より変更)

土木施工管理技士の試験は「第一次検定」と「第二次検定」の2段階で実施され、それぞれに異なる受験資格が設定されています。

令和3年4月の法改正により受験資格は大幅に緩和され、2024年度(令和6年度)以降は若年層でも受験しやすくなりました。

1級の第一次検定は、試験実施年度末において19歳以上であれば誰でも受験可能です。

2級の第一次検定は17歳以上で受験でき、学歴や実務経験は不要です。

第二次検定では、実務経験が必要ですが、特定実務経験や監理技術者補佐の経験でも要件を満たせるようになっています。

| 土木施工管理技士の受験資格(2024年度以降) | |

|---|---|

| 1級 第一次検定 | 19歳以上であれば誰でも受験可能。実務経験不要 |

| 1級 第二次検定 | 1級第一次合格+実務5年以上 または特定実務3年以上 または補佐経験1年以上 |

| 2級 第一次検定 | 17歳以上であれば誰でも受験可能。学歴・実務経験不要 |

| 2級 第二次検定 | 2級第一次合格+実務3年以上 または1級一次合格+実務1年以上 |

受験資格のポイント

- 第一次検定は1級19歳以上・2級17歳以上で受験可能

- 第二次検定は実務経験が必要だが、条件は大幅に緩和

- 特定実務経験は請負4,500万円以上(建築一式は7,000万円)での監理・主任経験

土木施工管理技士の試験内容

土木施工管理技士の試験は、第一次検定(学科)と第二次検定(実地・記述)の2段階で構成されています。

第一次検定では基礎的な学科知識、第二次検定では現場で必要な施工管理の応用力が問われます。

1級土木施工管理技士は、土木工学や施工管理法、法規など幅広い分野が出題されます。

第二次検定では、施工計画の立案や土質試験の結果に基づく判断など、より高度な応用力が求められます。

試験内容のポイント

- 試験は第一次(学科)と第二次(実地・記述)の二段階構成

- 1級は施工計画や土質試験など高度な応用力が求められる

- 2級は種別ごとの学科・実地試験で、基礎から現場管理力を評価

2級土木施工管理技士は、「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」の3種別に分かれ、施工管理法の項目ではそれぞれ「施工管理法」「鋼構造物塗装施工管理法」「薬液注入施工管理法」のように出題内容が異なります。

| 土木施工管理技士の試験内容 | |

|---|---|

| 1級 第一次検定 | 土木工学、施工管理法、法規を中心とした学科試験(午前2時間30分・午後2時間) |

| 1級 第二次検定 | 施工計画立案、土質試験、施工管理の応用力を問う記述試験(2時間45分) |

| 2級 第一次検定 | 土木工学、各種別の施工管理法、法規を中心とした択一式学科試験(約2時間10分) |

| 2級 第二次検定 | 各種別の施工管理法に関する記述式試験(2時間) |

土木施工管理技士の合格率

土木施工管理技士の合格率は、年度や試験区分によって変動しますが、全体として1級はやや難易度が高く、2級は比較的合格しやすい傾向があります。

合格基準は1級・2級ともに第一次検定・第二次検定それぞれで総得点の60%以上を獲得することです。

1級は学科試験(第一次検定)が約40~60%前後、実地試験(第二次検定)が約30~40%前後の合格率となっています。

2級は学科試験が約40~70%、実地試験が約30~60%前後とされ、年度によっては大きく変動することがあります。

| 土木施工管理技士の過去合格率 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 1級(学科/実地) | 2級(学科/実地) |

| 2024年度 | 44.4% / 41.2% | 44.0% / 35.3% |

| 2023年度 | 49.5% / 33.2% | 54.3% / 62.9% |

| 2022年度 | 54.6% / 28.7% | 63.8% / 37.9% |

| 2021年度 | 60.6% / 36.6% | 71.8% / 35.7% |

| 2020年度 | 60.1% / 31.0% | 70.4% / 44.2% |

合格率のポイント

- 合格基準は第一次・第二次ともに総得点の60%以上

- 1級は実地試験の合格率が低く難易度が高め

- 2級は学科試験が比較的高い合格率で推移

土木施工管理技士資格を取得するメリット

土木施工管理技士資格を取得するメリットには以下のものが挙げられます。

- キャリアの幅が広がり、転職・就職に有利になる

- 資格手当で年収アップにつながる

- 管理職・リーダー職への道が開ける

- 独立・フリーランスとして活躍できる

キャリアの幅が広がり、転職・就職に有利になる

土木施工管理技士は建設現場で工程・安全・品質・原価の管理を行う専門職の国家資格であり、施工管理職として働く上での実務証明として評価されます。

求人情報サイトでは施工管理職の求人の多くが1級・2級施工管理技士保有者を必須または歓迎条件にしていることも多く、資格保有者の採用比率が高い傾向にあります。

資格保有者は即戦力とみなされやすく、未経験者でも資格を取得していることで求人の幅が大きく広がります。

また、建設会社やゼネコンでは「資格手当」を設けていることが一般的で、年収面でも有利です。

1級土木施工管理技士の転職先

- ゼネコン

- 海外事業を展開する企業

- 公務員(土木職)

資格手当で年収アップにつながる

資格を持つことで収入水準が上昇しやすいのも大きなメリットです。

資格手当や管理職手当が加算され、多くの企業で月額の資格手当が支給される仕組みが存在します。

土木施工管理技士の資格手当は会社によって異なりますが、目安として年間数十万円〜100万円前後の年収向上が見込まれるケースもあるため、資格保有者は収入面でも恩恵を受けやすいといえます。

土木施工管理技士の平均年収

- 1級土木施工管理技士::約550〜750万円(監理技術者として)

- 2級土木施工管理技士::約400〜550万円(主任技術者として)

管理職・リーダー職への道が開ける

土木施工管理技士の資格取得は、キャリアアップの重要な分岐点になります。

建設現場では施工計画の策定や安全管理、工程調整など高度なスキルが求められ、施工管理技士保有者は現場所長・副所長といった管理職候補として優先的に抜擢される傾向にあります。

また、施工管理技士資格は「建設キャリアアップシステム」(建設キャリアアップシステムCCUS)の資格評価でも高く評価され、等級が上がることで社会的評価や施工単価評価にも影響します。

「建設キャリアアップシステム」(建設キャリアアップシステムCCUS)とは

建設キャリアアップシステムは技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。(参照:CCUSについて: 建設キャリアアップシステム)

将来的にゼネコンの管理職や技術本部のリーダーを目指す場合、資格はキャリア形成の基盤となります。

独立・フリーランスとして活躍できる

資格保有者は転職や就職だけでなく、フリーランスや独立という選択肢も広がります。

土木施工管理技士資格は国家資格であるため一定レベルの実務経験を積めば、施工管理のフリーランスとして案件を受注したり、独立して建設コンサルタントに転身することも可能です。

特に大規模工事や公共工事では施工管理技士の資格が入札や契約条件に含まれるケースもあるため、独立後の受注力も強化できます。

資格×実務経験の組み合わせは、働き方の自由度と収入ポテンシャルを大きく高めるメリットがあります。

土木施工管理技士が独立するメリット

- 努力次第で高収入を目指せる(年収2,000万円以上も可能)

- 特に1級土木施工管理技士の資格と実務経験があれば高単価案件を自分の裁量で受注できる

- 職場の人間関係に悩むことが少ない

- 柔軟にライフスタイルを設計できる

土木施工管理技士の資格を取ろう

土木施工管理技士は、公共工事を含む多くの現場で必要とされる国家資格であり、取得することでキャリアの幅が大きく広がります。

建設業界は深刻な人材不足に直面しており、資格を持つ技術者は転職・昇進・年収アップの面で高く評価されます。

1級を取得すれば大規模工事の監理技術者として統括的な役割を担え、2級は中小規模工事の主任技術者として現場で活躍できます。

また、技士補制度や受験資格の緩和により、若年層でも挑戦しやすくなっています。

資格取得は個人のキャリアアップだけでなく、持続可能な社会基盤整備にも貢献する意義ある取り組みです。

| 土木施工管理技士を取得するメリット | |

|---|---|

| キャリア面 | 昇進・昇給や転職市場での評価が高まる |

| 業務面 | 公共工事で主任技術者・監理技術者として活躍可能 |

| 社会貢献 | 社会基盤整備に直接関わる責任ある仕事ができる |

また、建築業界でのキャリアアップを目指すなら、業界特化型の求人サイト「GATEN職」の活用がおすすめです。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

GATEN職は建設・土木・建築・設備など、現場系の職種に特化した求人を多数掲載しており、資格取得者を優遇してくれる求人も見つけやすいです。

GATEN職がおすすめな理由

- 建設・建築業界に特化しており、現場職求人に強い

- 土木施工管理技士の資格を優遇する求人も多い

- ガテン系職種ならではの条件で求人を絞り込みできる

| GATEN職の特徴 | |

|---|---|

| 掲載職種 | 建設作業員、施工管理、電気工事、設備工事、鳶職、解体など |

| 掲載求人の傾向 | 資格優遇、学歴・年齢不問・地方勤務OK・社員寮あり・資格取得支援あり等 |

| 便利な機能 | 現場写真・社員インタビュー・条件別検索・簡単応募ボタンなど |

また、職種や勤務地、保有資格などの条件で細かく検索できるほか、企業の現場写真や働く人の声も掲載されており、応募前に職場環境をイメージしやすいのも特徴です。

登録不要で求人検索ができるため、まずは情報収集から始めたい方もぜひ活用してください。