電気工事士とは、電気設備の工事や取り付け、保守・点検を行う専門技術者のことです。

電力会社から送電された電気を変圧する変電設備の据え付けをはじめ、建物の各階へ電気を送る幹線の敷設、分電盤の据え付け、配線、コンセントや照明器具の取り付けなど電気を利用するための設備等の工事を行う。

日常で欠かせない電気工事を担当するため、需要も高く、年収も高い傾向にあります。

「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、全職種の平均年収が478万円に対して、電気工事の年収は約547万6,000円と約90万円ほど高く設定されています。

また、国家資格の取得が必須であり、専門的な知識と高度な技術が必要な点も年収を引き上げる要因でしょう。

電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。この資格が必要な工事は、住宅や小規模店舗等(一般用電気工作物等)の電気工事と小規模工場やビル等(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事であり、前者には第一種又は第二種電気工事士の資格が、後者には第一種電気工事士の資格が必要です。

引用:経済産業省「電気工事士」

しかし、近年人手不足が深刻であり、電気工事士の将来性が危惧されています。

高齢者層の退職により第1種電気工事士が2020年前半に想定需要約20.4万人に対して2万人程度不足する見込み。ただし、第1種電気工事士を補完する認定電気工事従事者により一定程度カバーされると想定される。

引用:経済産業省 産業保安グループ 電力安全課「電気保安人材の中長期的な確保に向けた課題と対応の方向性について 」

本記事では、電気工事士の将来性や、10年後の需要と業界の現状を解説します。

電気工事士の求人を取り扱う「GATEN職」も紹介しているため、興味のある人はぜひ検索してみてください。

電気工事士は将来性がある仕事

電気工事士は、社会インフラを支える不可欠な存在であり、将来性の高い職業とされています。

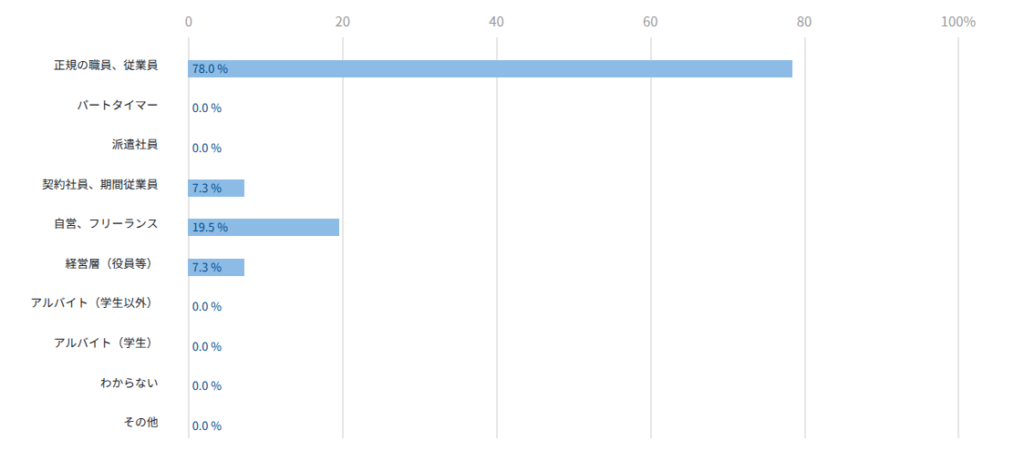

従業者数は379,510人、うち約8割近くが正社員として働いています。

電気の供給は生活や産業活動に欠かせないため、景気変動の影響を受けにくく、安定した需要が見込まれます。

さらに、高度経済成長期に整備された建物や設備の老朽化により、修繕・更新工事が今後も継続的に発生します。

これらの背景から、電気工事士は安定性と成長性を兼ね備えた将来性のある仕事と位置付けられています。

以下では、電気工事士がなぜ将来性があるのが詳しく解説しています。

電気工事士は将来性がある仕事

情報通信技術の進化による需要

情報通信技術(ICT)の進化は、電気工事士の需要を大きく押し上げています。

スマートホームやIoT機器、AIを利用したシステムが普及する中で、それらを安全かつ正確に設置・稼働させるためには専門的な電気工事が不可欠です。

加えて、公的資料では電力需要がDXやデータセンターの増加とともに今後も伸びる見込みが示されており、電気工事全般の需要増につながる可能性が指摘されています。

たとえば、国の支援策である「住宅省エネ2025キャンペーン」では電気工事士が欠かせません。

出典:住宅省エネ2025キャンペーン

省エネ家電や蓄電池、IHコンロなどの設置に補助金が交付されており、設備導入には電気工事士の資格が必要です。

電気工事士法では、電線を接続したり配線を屋内に取り付けたりする工事は一般に電気工事に該当し、資格がなければ従事できないとされています。(経済産業省「電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは」)

インターネット回線の整備や通信機器の設置も拡大しており、ICT社会を支える基盤として電気工事士の業務範囲は今後さらに広がっていくと考えられます。

防犯設備の需要拡大による需要

防犯設備市場の成長も、電気工事士の需要を高める要因です。

たとえば、防犯設備の一つである監視カメラの市場は2024年619億円規模に達すると予測されており、2021年593億円から約104%と成長が見込まれています。

出典:調査研究報告書「画像解析とAIを活用した防犯カメラシステム」|公益社団法人 日本防犯設備協会 映像セキュリティ委員会

近年は単なる監視用途にとどまらず、AIを活用したVCA画像解析やクラウド連携サービスが普及し、商業施設、医療機関、交通管理など多分野で利用されています。

システムの設置には高度な配線やネットワーク接続が必要であり、設置・保守を担う電気工事士の役割が不可欠です。

防犯意識の高まりに伴い、今後も安定した需要が期待されます。

再生エネルギーの拡大による需要

再生可能エネルギー市場の拡大にも、電気工事士の存在は欠かせません。

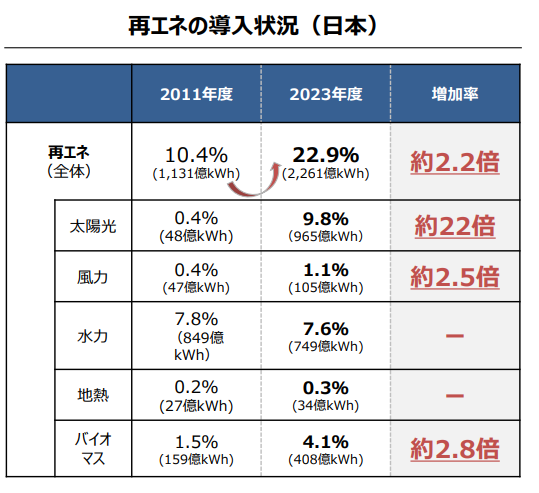

震災以降、約10年間で、再エネ(全体)を約2.2倍、風力を約2.5倍、太陽光は約22倍まで増加させたました。

結果、国土面積あたりの太陽光設備容量は主要国の中で最大級の水準に到達しています。

2023年度の再生エネルギーの割合22.2%から2040年には約4〜5割程度まで水準を引き上げることを目標として国は取り組んでいます。

これらの施工やメンテナンスには高電圧作業が伴うため、有資格の電気工事士でなければ対応できません。

さらに、省エネ設備や蓄電池の導入を後押しする補助金制度も整備されており、環境政策の進展とともに、電気工事士の需要は長期的に増加する見込みです。

少子高齢化による需要

日本の少子高齢化は電気工事業界の需給に大きな影響を与えています。

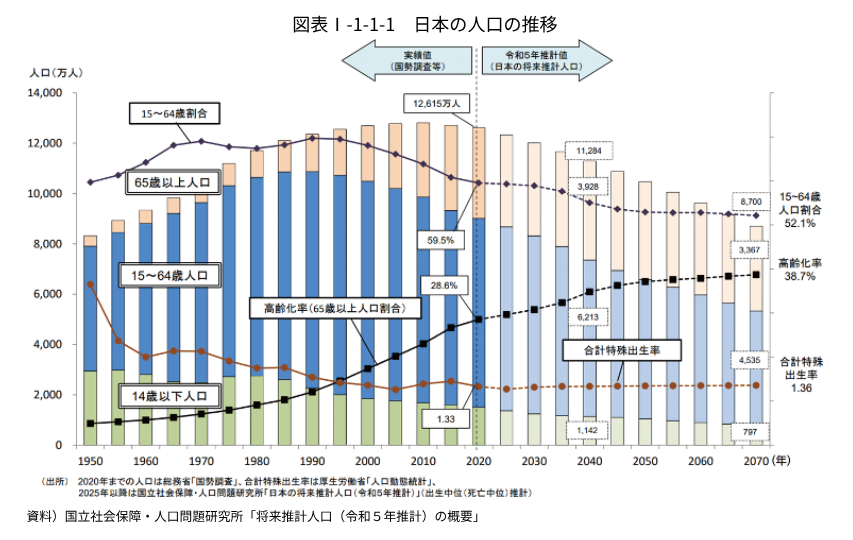

日本の人口は、2008年の1億2,808万人をピークに、2011年以降13年連続で減少しており、2023年10月時点の総人口は1億2,435万人と、前年に比べて約60万人減少しています。

また、65歳以上の人口割合を示す高齢化率は、2020年の28.6%から、2070年には38.7%へ上昇すると推測されており、少子高齢化は避けられない状況です。

このような背景から、若手の人材不足によって資格を持つ電気工事士の希少性が高まり、定年後も仕事を続けられる傾向にあります。

電気工事士は、長期的に安定したキャリア形成が可能な職種といえるでしょう。

電気工事士は食いっぱぐれないと言われる理由

電気工事士が「食いっぱぐれない」とされる背景には、社会的なインフラを支える不可欠な役割、国家資格による業務独占、そして安定した需要が挙げられます。

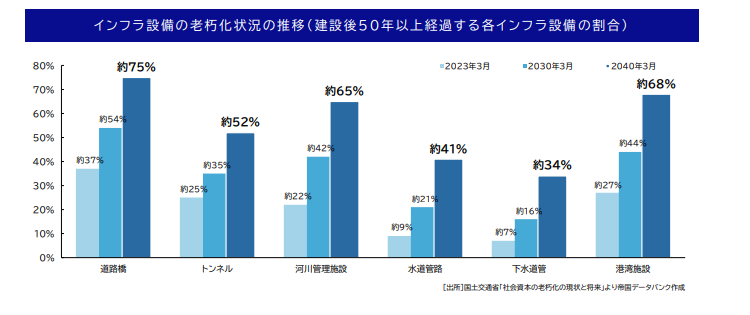

帝国データバンクが発表した資料によると、日本のインフラ設備の多くが高度経済成長期前後に整備されており、道路橋やトンネル、上下水道などは、建設から50年以上経過する設備の割合が今後急速に高まると指摘されています。

2040年3月には約75%に達し、インフラ設備の4分の3が50年以上経過したものとなるのです。

電気は生活や産業に欠かせない基盤であり、幅広い場面で工事やメンテナンスが必要とされています。

そのため、景気に左右されにくい安定職としての特徴を持ちます。

これらの点から、電気工事士は将来にわたって安定した需要が見込まれる「食いっぱぐれない」仕事として認識されているのです。

以下では、電気工事士が食いっぱぐれないといわれる主な理由を具体的に解説しているため、将来性に不安がある人はぜひ確認してください。

電気工事士は食いっぱぐれないと言われる理由

電気は常に需要がある

電気は現代社会の基盤であり、家庭生活から産業活動、情報通信まであらゆる分野で必要不可欠です。

そのため、電気工事士の需要は景気変動に左右されにくく、安定して存在します。

主要20社の2024年度の電気工事受注額は、前年度比14.9%増の2兆2,597億円と4年連続増加しています。

出典:設備工事(電気・電設)業界 市場規模・動向や企業情報|日経

国内で相次ぐ半導体工場の新設や都心部の大型再開発が受注増加につながっています。

また、再生可能エネルギー設備や電気自動車(EV)充電器の設置、IoTやスマートホームの普及など、新技術の導入も需要を押し上げています。

特に政府が進める脱炭素社会や災害復旧の取り組みは長期的に続くため、電気工事士の仕事は今後も途切れることなく必要とされるでしょう。

専門性の高い仕事

電気工事士の業務は高度な専門性を必要とし、国家資格である「電気工事士」を取得しなければ従事できません。

(電気工事士等)

第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

感電や火災といった重大事故のリスクを伴うため、安全な施工を担保するには資格保有者の知識と技術が不可欠です。

業務独占性により、資格を持つ人材は常に高い需要があります。

電気工事士は配線工事だけでなく、通信設備、防犯システム、EV充電設備、スマートホーム機器など多岐にわたる分野で活躍できます。

上位資格や専門スキルを習得することで市場価値がさらに高まり、安定した収入と長期的なキャリア形成が可能です。

電気工事士は現在も安定した需要がある

電気工事士は現代社会において安定した需要が見込まれる職業です。

電気は生活や産業に不可欠なインフラであり、一般住宅から病院、学校、工場、公共施設まで幅広い建物で電気工事士の技術が必要とされています。

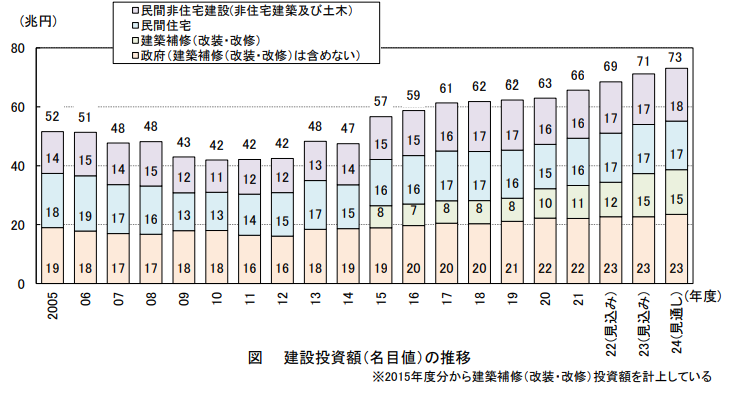

また、2024年度の建設投資は73兆200億円となる見通しで、2023年度比2.7 %増と2014年から上昇傾向にあります。

工事は景気変動の影響を受けにくく、継続的な需要が存在します。

加えて、2020年オリンピックや2025年大阪・関西万博などの大規模イベントの開催により、建設業界の仕事が大幅に増加したことも需要高まりの要因です。

災害復旧や防災関連需要も含め、電気工事士の仕事がなくなる可能性は極めて低いと言えます。

電気工事士は現在も安定した需要がある

少子化による人材不足

日本では少子化が進み、労働人口が減少しています。

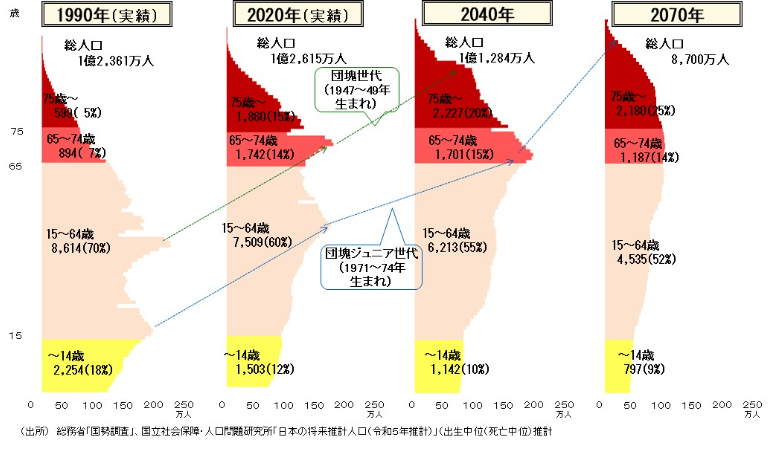

日本の進行ピラミッドの変化を見ると、団塊のジュニア世代が65歳となる2040年には、65歳以上人口が全人口の約3分の1を占めるとされており、働き盛りの世代が大幅に減少すると予測されています。

特に電気工事士のような労働集約型の職業では、若年層の減少が深刻な人材不足を引き起こしています。

将来的にも減少傾向は続く見込みであり、電気工事業界でも新規人材の確保が難しくなっています。

この結果、現場で必要とされる人員の不足が常態化し、需要に対して供給が追いつかない状況が発生しています。

少子化は今後も進行するため、電気工事士不足は一時的な問題ではなく、長期的に続く構造的課題といえます。

高齢化による人材不足

日本の高齢化率は2020年時点で29%に達し、2040年には3人に1人が高齢者になると推計されています。

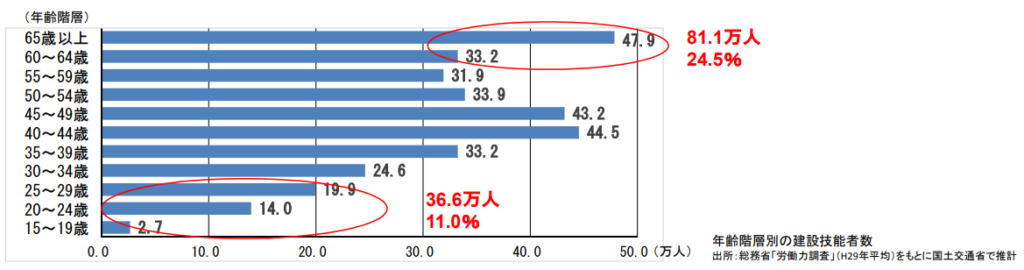

建設業界全体の高齢化は顕著で、60歳以上の技能者は全体の約4分の1を占めており、10年後には大半が引退することが見込まれています。

将来、建設業を支えるとされる29歳以下の割合は全体の約10%程度と若年入職者の確保・育成が課題です。

経験豊富なベテラン技術者の退職が進むことで、現場の労働力不足だけでなく、技能やノウハウの継承が困難になるリスクも大きくなっています。

特に電気工事は安全性と精度が求められる仕事であり、熟練者の減少は業界全体の生産性低下につながる懸念があります。

高齢化に伴う人材不足は、業界の持続性を脅かす重要な課題です。

電気工事士の不足

電気工事士は慢性的な人材不足が続いており、その背景には資格保有者の希少性と需要の拡大があります。

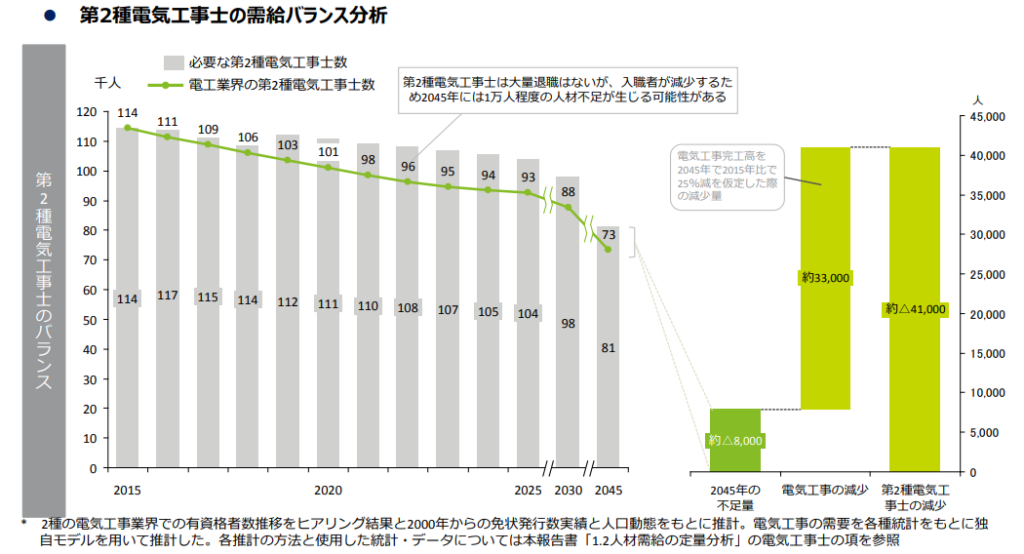

第1種電気工事士が2020年付近から、第2種電気工事士も同じく2020年から約1万人程度不足し、人手不足が深刻化すると考えられています。

出典:

そのため、電気工事士の有効求人倍率は3.8倍と、全職業平均の1.22倍(令和7年6月時点)を大きく上回っており、需要が大変高い職種です。

半導体工場やデータセンターなどの大規模プロジェクトによる需要増加、再生可能エネルギー設備やEV充電インフラの整備が加速していることが需要を高めている要因に挙げられます。

さらに電気工事は業務独占資格であり、有資格者しか対応できないため、希少価値が高く市場での需要は今後も拡大が見込まれます。

電気工事士は需要があるため未経験でも転職・就職できる

電気工事士は、社会に不可欠な電気インフラを支える職業であり、需要の高さと人材不足から未経験者でも就職・転職が可能な分野です。

日本の労働市場全体における有効求人倍率が1.22倍であるのに対し、電気工事士は3.8倍と著しく高く、慢性的な人材不足が続いています。

また、近年はAIやロボットがの技術の進化はすさまじく、仕事をとられてしまうのでないかと懸念されています。

一方「人間にできて、AIにはできないこと」の論文によると、AIにはできないこともあります。

AIやロボットができないこと

- 経験や感情を持つこと

- 自己意識を持つこと

- 自由な意思決定をすること

- 人間の様な柔軟な対応力

AIやロボットによる自動化が進む中でも、建物ごとに異なる環境に応じた施工や複雑な配線作業は人間の判断力が求められるため、代替は困難です。

このため資格を持つ人材の市場価値は高まり、企業は未経験者を積極的に採用し、研修やOJTで育成しています。

こうした環境から、電気工事士は未経験からでも安定した将来を描ける職業といえます。

電気工事士は需要があるため未経験でも転職・就職できる

無資格でも電気工事士を目指せる

電気工事士は国家資格が必要な職種ですが、学歴や実務経験がなくても未経験から目指すことが可能です。

業界全体が慢性的な人手不足にあるため、企業は未経験者の採用を積極的に行い、入社後に資格取得をサポートする体制を整えています。

未経験者は現場での補助作業からスタートし、工具や資材の扱い方、作業手順を習得して段階的に業務を任されるようになります。

資格が必要な作業も多いものの、補助的な業務を通じて経験を積むことが可能です。

そのため、まずは現場経験を積みつつ、第二種電気工事士資格の取得を目指すことが現実的なキャリア形成の第一歩となります。

資格取得にも挑戦しやすい

電気工事士の資格は第一種と第二種に分かれていますが、未経験者が最初に目指す第二種電気工事士は取得しやすい国家資格とされています。

受験資格は特に設けられておらず、誰でも受験が可能です。

以下に、電気工事士として活躍するために必要な資格をまとめています。

| 受験資格 | 試験内容 | 合格率 | |

|---|---|---|---|

| 第二種電気工事士 | 年齢・学歴・実務経験など制限なし(誰でも受験可能) | 学科試験(電気理論、配線設計、法規など 50問・2時間) 技能試験(配線・器具接続など、候補問題13問から出題・40分) |

学科:約50~60% 技能:約60~75% |

| 第一種電気工事士 | 学歴制限なし。ただし免状交付には実務経験3年以上が必要(第二種取得後に実務を積むのが一般的) | 学科試験(高度な電気理論、法規、施工管理、配線図など 50問・2時間20分) 技能試験(配線・高圧設備工事など候補問題10問から出題・40分) |

学科:50~60% 技能:50~60% |

| 電気工事施工管理技士1級 | 学歴+実務経験、または電気工事士資格が必要。(例:第一種電気工事士であれば実務経験なしで1級受験可/第二種は1年以上の管理経験で2級受験可など) | 第一次検定(学科:施工管理、電気工学、法規など) 第二次検定(論文・記述式:施工計画、工程管理、安全・品質管理など) |

学科:約30~50% 技能:約50~70% |

学習方法としては、市販の教材を用いた独学に加え、通信講座やスクールの利用も広がっています。

一方で、第一種電気工事士はより高度な知識と技術を必要とし、扱える業務範囲も広がります。

試験範囲は広く、学習時間は約300時間が目安とされ、半年程度の学習期間が必要です。

このように、段階的に挑戦できる仕組みがあるため、未経験者でも資格取得を通じてキャリアを築きやすい環境が整っています。

電気工事士は人材不足の将来的な深刻化が懸念されている

電気工事士は、住宅や小規模な建物の電気工事をおこなう専門家です。

電気工事の欠落による災害を防ぐ重要な役割を担っており、インフラ整備に欠かせない存在です。

しかし、人材不足の将来的な深刻化が懸念されており、人材確保のため働き方改革の実施や企業の資格支援などさまざまな対策が進められています。

専門的な知識や経験が必要とされる職種のため、AIやロボットに仕事を奪われる可能性も低く、今後も需要は拡大するでしょう。

経験者はもちろん未経験から電気工事士として活躍したい人には、建設業界に特化した求人を提供する「GATEN職」の活用がおすすめです。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

- GATEN職の特徴現場系のお仕事全般の求人を掲載している

- 建築業界の求人だけで7,000件以上掲載されている

- 正社員からアルバイトまで様々な雇用形態の求人を見つけられる

- 未経験でも挑戦できる求人も取り扱う

- 希望条件を詳細まで絞って検索できる

「GATEN職」では、電気工事士の求人も656件掲載(2026年1月時点)しています。

未経験歓迎・年齢不問の正社員求人から、高収入・資格保有者歓迎・独立支援ありの求人まで、幅広く掲載しています。

面倒な会員登録なしで求人への応募もできるため、ぜひサイトをチェックしてみてください。