一人親方は建設業などから独立し、従業員を雇用せず1人で働く個人事業主です。

個人事業主であるため、加入する社会保険は会社に雇用されて働く労働者と異なる取扱いになります。

建設業の一人親方は作業中の事故も多いため、社会保険の加入は重要です。

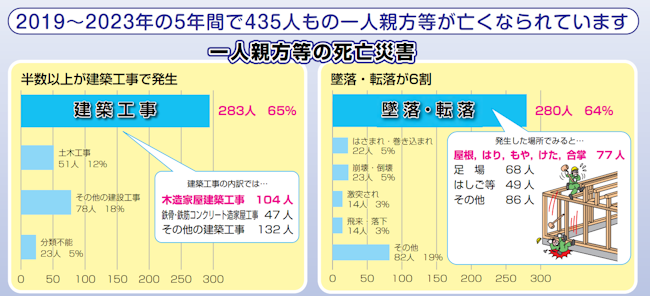

厚生労働省が頒布しているリーフレットでは、直近5年(2019~2023)の労災により亡くなった建築業の労働者は平均261人のうち、一人親方は平均87人と非常に多くなっています。

引用:厚生労働省|建設現場の災害をなくしましょう 建築業の一人親方のみなさまへ(リーフレット)

上記画像の通り、労災による事故や志望者は非常に多くなっています。

一人親方の方は、万が一に備え社会保険に加入しましょう。

今回は一人親方の社会保険加入は義務なのか、また加入すべき社会保険の種類と加入の方法、加入するメリットを解説します。

関連記事:建設業で一人親方として独立する方法!独立に必要な公的手続きも解説

一人親方の社会保険とは

一人親方が加入する社会保険は、事業所などの労働者とは異なります。

加入方法も特別加入となるため、加入する際には加入手続きの流れや種類を把握する必要があります。

以降では、一人親方の社会保険の種類について解説します。

社会保険の種類

社会保険とは、人々が社会生活を営むにあたり発生する可能性があるリスクに備える公的保険制度です。

社会保険は一般的に、下記の5種類が該当します。

社会保険の種類

- 健康保険:病気やケガに備える保険

- 介護保険:介護に備える保険

- 厚生年金:老後の生活に備える保険

- 労災保険:労災に備える保険

- 雇用保険:失業に備える保険

場合によっては、労災保険と雇用保険を併せて労働保険と呼ぶこともあります。

これらの保険は国や公的団体により運用され、保険料は会社と労働者の折半(労災保険のみ全額会社負担)により支払われます。

事故による障害や休業など、要件を満たした際には該当の保険から補償を得られます。

社会保険は作業中の様々なリスクに備えるだけでなく、老後にも備えられるため安心した生活を送るためにも欠かせない制度となっています。

一人親方が加入する社会保険

一人親方は個人事業主になるので、労働者を対象とする社会保険には加入できません。

一人親方が加入できない労働者向けの社会保険

- 健康保険(協会けんぽや組合けんぽなど)

- 厚生年金保険

- 労災保険(特別加入は可能)

- 雇用保険

上記のような社会保険の空白を埋めるために、一人親方には以下のような代替手段があります。

一人親方が加入する社会保険

- 国民健康保険(加入は義務)

- 介護保険(加入は義務)

- 国民年金(加入は義務)

- 労災保険(特別加入)

上記の社会保険のうち、労災保険のみ加入が任意で、他の社会保険は加入が義務付けられています。

一人親方が加入する社会保険について、詳しく解説します。

国民健康保険

国民健康保険とは、業務外の病気やけがに対して、医療費の自己負担を原則3割(年齢や所得によっては1〜3割)に抑えられる公的医療保険制度です。

一人親方などの個人事業主は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合(組合保険)などの健康保険には加入できないので、国民健康保険に加入しなくてはいけません。

国民健康保険制度について

国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。

協会けんぽや組合保険などの健康保険と国民健康保険には、以下のような違いがあります。

| 健康保険(協会けんぽや組合健保) | 国民健康保険 | |

|---|---|---|

| 主な加入対象者 | 会社員など | 個人事業主や自営業者、無職の方など |

| 保険料 | 所得に応じて決まり、会社と折半 | 所得・世帯構成・自治体で決定 |

| 扶養制度 | あり | なし |

| 傷病・出産手当 | あり | なし(出産一時金はあり) |

保険料の負担や給付内容が会社員向けの健康保険と異なるので、国民健康保険の制度をしっかりと理解するのが重要です。

介護保険

介護保険とは、今後の介護に備える保険です。

市区町村が運営する保険であり、65歳以上かつ要介護認定を受けた方がサービスを受けられます。

介護保険の加入は40歳以上の全ての国民に義務付けられており、一人親方も例外ではありません。

なお、支払いは国民健康保険に上乗せする形となるため事前に把握しておきましょう。

国民年金

国民年金とは、日本に住む全ての人が加入する公的年金制度です。

国民年金には、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入しなくてはいけません。

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入することになっています。

自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めます。

国民健康保険は、立場によって加入区分が分かれており、一人親方は第1号被保険者になります。

| 区分 | 主な対象 | 保険料の支払い |

|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 一人親方などの個人事業主、学生、自営業者など | 自分で支払う 令和7年度の保険料は17,510円 |

| 第2号被保険者 | 会社員、公務員(厚生年金加入者) | 厚生年金の中に含まれ、給料から天引きされる 保険料は収入に応じて変動し、会社と折半で負担 |

| 第3号被保険者 | 専業主婦などの第2号被保険者に扶養されている人 | 配偶者の会社などが負担しているため、保険料なし |

厚生年金に加入している会社員などと比較して、一人親方で国民年金のみに加入している場合、老後にもらえる年金額は少なくなります。

一人親方が将来の年金を増やしたい時には、次のような方法があります。

一人親方が年金を増やす方法

- 国民年金基金に加入する

- iDeco(個人型確定拠出年金)を運用する

- 小規模企業共済を利用する

一人親方でも、国民年金に上乗せすれば、老後の備えをしっかりできるでしょう。

労災保険(特別加入)

労災保険とは、仕事中や通勤中に起きたケガや病気などに対して、国が補償してくれる保険制度です。

本来であれば一人親方などの個人事業主は、労災保険に加入できません。

しかし、一人親方など危険を伴う仕事をしている個人事業主は、労災保険に特別加入できます。

労災保険の特別加入の対象

- 自動車による旅客もしくは貨物の運送業

- 建設業

- 漁業

- 林業

- 医薬品の販売業

- 再生利用を目的とした廃棄物の収集や運搬など

- 船員法に規定する船員が実施する事業

- 柔道整復師の事業

- 高齢者が新たに開始する事業

- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の事業

- 歯科技工士の事業

- 特定フリーランス事業

建設業は他の業種と比較して、ケガや死亡などを伴う仕事中の事故に遭うリスクが高いので、労災保険に特別加入するのがおすすめです。

労災保険では下記の給付などを受けられます。

なお、労災保険は加入が必須ではないため、万が一に備えたい方は加入しましょう。

一人親方が社会保険に加入する方法

各保険によって加入方法は異なるため加入する際には、手順を把握し必要な書類を用意しましょう。

以降では、一人親方が社会保険に加入する方法を解説します。

一人親方が社会保険に加入する方法

- 国民健康保険の加入方法

- 介護保険の加入方法

- 国民年金の加入方法

- 労災保険(特別加入)の加入方法

国民健康保険の加入方法

会社を退職して一人親方になる場合、国民健康保険に切り替えなくてはいけません。

| 国民健康保険への変更手続きの方法 | |

|---|---|

| 手続き窓口 | 住んでいる市町村の国民健康保険の窓口 |

| 必要書類 | ・健康保険資格取得証明書など職場の健康保険をやめた証明書 ・本人確認書類(運転免許書やマイナンバーカードなど) |

| 手続きの期限 | 退職後14日以内 |

国民健康保険への変更手続きが遅れた場合、以下のようなデメリットが発生します。

国民健康保険への変更手続きが遅れるデメリット

- 手続きが遅れた分の保険料を一度に払う必要がある

- 保険証の発行が遅れたり、病院で一時的に保険が使えなくなる

- 国民健康保険への加入後に申請すれば保険分が戻ってくるが、手続きが面倒

一人親方として独立後にスムーズに医療サービスを受けるためにも、なるべく早く国民保険への変更手続きをしましょう。

介護保険の加入方法

介護保険は40歳から加入が義務付けられており、国民健康保険に加入している被保険者の場合は自分で手続きをする必要がありません。

国民健康保険と国民健康保険組合などの公的医療保険に加入している場合、自動的に手続きがおこなわれます。

支払いは。健康保険料に上乗せして徴収されます。

国民年金の加入方法

会社を退職して一人親方になる場合、厚生年金から国民年金への変更手続きが必要です。

| 国民年金への変更手続きの方法 | |

|---|---|

| 手続き窓口 | 住所地の市区役所または町村役場 |

| 必要書類 | ・年金通知書または年金手帳などの基礎年金番号を明らかにできる書類 ・本人確認書類(運転免許書やマイナンバーカードなど) ・離職日が記載されている書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書や離職票など) |

| 手続きの期限 | 退職日の翌日から14日以内 |

書類の提出は電子申請も利用できるため、手間を抑えたい方は「マイナポータル」の利用をおすすめします。

引用:厚生労働省公式YouTube:(日本年金機構)【スマホでカンタン手続き!】国民年金に関する電子申請

国民年金への変更手続きが遅れると、以下のようなデメリットがあります。

国民年金への変更手続きが遅れるデメリット

- 未納扱いになり、将来もらえる年金が減る

- 遺族年金や障害年金がもらえなくなる可能性がある

会社を退職して一人親方になる場合には、退職後の年金手続きは早めに済ませるようにしましょう。

労災保険(特別加入)の加入方法

一人親方が労災保険に加入する場合、特別加入で加入する必要があります。

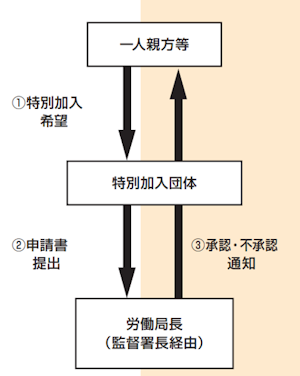

一人親方が加入する際にはまず特別加入団体に加入し、労働基準監督署に対して団体を通じて特別加入の手続きをおこないます。

引用:厚生労働省|特別加入制度のしおり

引用:厚生労働省|特別加入制度のしおり

なお、特別加入団体の加入は新しく団体を作る方法と既存団体に加入する方法があります。

団体を新しく作る場合、一定の要件を満たさなければならないため注意しましょう

独立を応援する職場の求人案件も豊富ですのでぜひチェックしてください。

一人親方が社会保険に加入するメリット

一人親方が社会保険に加入するメリットは多数存在します。

建設業に従事する一人親方の場合、加入することで業務中に発生した事故などで補償を受けられます。

また、一人親方だけでなく家族も補償を受けられるケースがあるため、より安心して業務に取り組めるでしょう。

以降では、一人親方が社会保険に加入するメリットを解説します。

一人親方が社会保険に加入するメリット

- 医療費が安くなる

- 老後も一定した収入が得られる

- 仕事の受注機会が増える

- 税金の控除が得られる

- 家族の保障を手厚くできる

関連記事:建設業で独立した場合の年収は?職種ごとの年収や年収アップのコツを解説

医療費が安くなる

社会保険に加入することでケガや病気にかかった際の医療費を大幅に抑えることができるうえ、その後も補償を受けられるケースがあります。

一人親方は身体的に厳しい現場で働くことも多いため、ケガのリスクが身近にあります。

事実、一人親方の死亡災害は建築工事の際が最も多く、墜落や転落で亡くなる方が多くなっています。

引用:厚生労働省|建設現場の災害をなくしましょう 建築業の一人親方のみなさまへ(リーフレット)

引用:厚生労働省|建設現場の災害をなくしましょう 建築業の一人親方のみなさまへ(リーフレット)

国民健康保険や労災保険(特別加入)に加入することで、治療費や通院費用の一部をカバーしてもらえます。

また、重い障害が残った場合には補償を受けることもできます。

医療費負担を軽減できるため、建築業などケガのリスクが付きものな方には社会保険の加入が大きなメリットと言えます。

老後も一定した収入が得られる

国民年金も社会保険の一部であり、加入することで老後に一定の収入を得られます。

一人親方のような個人事業主は収入が不安定になりやすく、老後の生活費の確保が重要な課題となります。

国民年金に加入することで、老後も毎月一定した年金を得られるため老後の経済的負担を軽減できます。

なお、国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)などを併用することで、将来の収入を増やすこともできるため検討することをおすすめします。

仕事の受注機会が増える

一人親方は自分で仕事を受注しなければいけません。

多くの元請業者は社会保険に加入している一人親方を優先的に選ぶため、社会保険の加入は仕事の受注機会増加にも役立ちます。

社会保険に加入していることで一定の信頼性や安定性をアピールでき、元請業者も安心して仕事の依頼ができます。

また、公共事業に参加する場合、社会保険の加入が条件となるケースも多いため業務拡大を目指す方は社会保険の加入をおこないましょう。

税金の控除が得られる

社会保険の加入している場合、所得税や住民税の控除を受けられるケースがあります。

例えば、国民年金と国民健康保険の保険料は全額社会保険料控除の対象となり、所得から差し引くことが可能です。

また、最終的に支払う税金が減少するため、実質的な負担軽減も見込めます。

小規模企業共済に加入している場合でも掛金が全額所得控除の対象となるため、節税効果も期待できるでしょう。

家族の保障を手厚くできる

社会保険に加入することで、家族の保障も手厚くできます。

例えば国民健康保険に加入していれば家族も同様に保険が適用され、医療費の負担を軽減できます。

また、国民年金に加入すれば配偶者が専業主婦であっても第3号被保険者となり、保険料の負担を気にせず年金を受け取れます。

社会保険は家族の保障も手厚くできるため、配偶者などがいる方には非常に大きなメリットと言えるでしょう。

一人親方は社会保険加入が重要

今回は一人親方に適用される社会保険や加入方法、加入するメリットについて解説しました。

建築業に携わる一人親方の場合ケガのリスクは必ず考えられるため、社会保険への加入は非常におすすめです。

国民健康保険や労災保険(特別加入)に加入することで、ケガや病気になった際に適切な補償を受けられるうえ、医療費も負担してもらえます。

安心して業務に取り組みたい方は、ぜひ社会保険に加入しましょう。

また、将来一人親方として活躍したい方は、業専門求人サイト「GATEN職」を活用ください。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 6,709件(2025年時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

GATEN職は会員登録不要で建設業の求人に応募ができる求人サイトです。

求人数は6,709件と非常に多く、中には独立歓迎の職場や給与アップを目指せる職場も多数取り扱っています。

一人親方として独立を目指す前に経験を積みたい方は、ぜひGATEN職で自分の目的や目標に合う職場を見つけましょう。

「GATEN職」の独立歓迎の求人はこちら