建築施工管理技士補とは、令和3年度の制度改正によって新設された国家資格です。

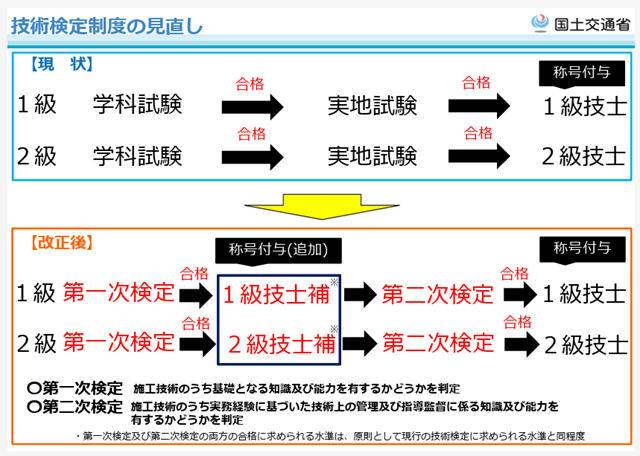

これまでの技術検定では、学科試験と実地試験の合格者を「技士」として称号を付与しておりましたが、今回の建設業法の改正により、第一次検定と第二次検定に再編成を行い、第一次検定の合格者を「技士補」(今回の改正により新設)、第一次検定及び第二次検定の両方の合格者に「技士」の称号を付与することとしました。

特に1級建築施工管理技士補を取得すれば、監理技術者の補佐として現場に配置できるため、企業側・受検者側の双方にメリットがあります。

実際に、令和6年度の1級試験の合格率は36.2%、2級は45〜50%と公表されており、過去問や講座による対策で十分に合格が目指せる水準です。(建設技術教育センター「1級建築施工管理技士受験者数・合格率動向」)

受検資格も緩和されており、1級は19歳以上、2級は17歳以上であれば学歴や実務経験を問われません。(建設技術教育センター「1級建築施工管理技士受験資格」)

この記事では、建築施工管理技士補の概要から1級・2級の違い、試験制度や合格率、取得のメリットまで詳しく解説しています。

- 建築施工管理技士補とはどんな資格か

- 建築施工管理技士補の1級・2級の違い

- 試験内容・合格率・受検資格

未経験歓迎の求人から、スキルや経験を活かして働ける高収入の求人も豊富に掲載しています。

建築施工管理技士補とは

建築施工管理技士補とは、建設業法の技術検定制度に基づいて新たに創設された国家資格です。

令和3年4月の制度改正により、第一次検定(旧学科試験)合格者に「技士補」の称号が付与されるようになりました。

引用:国土交通省「技術検定制度の見直しについて」

建築施工管理技士補は、現場に配置されることで監理技術者の業務をサポートできる実務的な役割を担う点が大きな特徴です。

この制度により、資格を取得することで実務未経験者であっても現場での管理補佐を通じたキャリア形成が可能となり、建設業界全体の人材不足対策としても期待されています。

特に1級施工管理技士補においては、監理技術者が複数現場を兼任できるようになるため、企業の施工体制の柔軟化にも貢献できる資格です。

| 建築施工管理技士補の概要 | |

|---|---|

| 創設年度 | 令和3年度(2021年) |

| 対象資格 | 1級・2級建築施工管理技術検定の第一次検定 |

| 資格の位置付け | 国家資格(監理技術者補佐として現場配置可能) |

- 建築施工管理技士補の役割は監理技術者のアシスタント

- 建築施工管理技士補資格の有効期限は無期限

建築施工管理技士補の役割は監理技術者のアシスタント

建築施工管理技士補は、建設現場において監理技術者をサポートするアシスタント的な役割を担います。

建設業法第26条第3項第2号では、「監理技術者の行うべき職務を補佐する者」(「監理技術者補佐」という。)をそれぞれ専任で配置する場合には、同一の監理技術者が2つの工事現場を兼務できることとされています。

引用:国土交通省「監理技術者/主任技術者となり得る国家資格等一覧(令和7年10月17日)」

監理技術者は、工事の品質・安全・工程管理などを統括する技術上の責任者ですが、技士補が現場に配置されることで、監理技術者は2つの現場を兼務できるようになります。

この制度は、建設業界で問題視されていた技術者不足を補完する施策の一環とされ、特に人手が足りない中小建設業者にとって有効です。

技士補は、施工計画の補助作成や品質管理、発注書類の作成補助など、現場業務を幅広く担います。

実務経験を積む機会としても価値が高く、将来的に監理技術者や施工管理技士を目指す上で重要なステップとなります。

建築施工管理技士補の主な役割

- 監理技術者の業務サポート

- 施工計画や工程管理、品質管理の補助

建築施工管理技士補資格の有効期限は無期限

建築施工管理技士補の資格は、第一次検定に合格した時点で付与され、その有効期限は無期限です。

令和3年度以降の第一次検定合格が生涯有効な資格となり、国家資格として『施工管理技士補』の称号が付与されます。

引用:一般財団法人建設業振興基金 施工管理技術検定「施工管理技術検定の令和3年度制度改正について」

従来制度では、学科試験(現在の第一次検定)の合格から2回までしか実地試験(第二次検定)を受験できないという制限がありました。

制度改正後は、この制限が撤廃され、第一次検定の合格者は何年経っても第二次検定を受験することが可能になりました。

第一次検定に合格すると1級施工管理技士補、第二次検定に合格すると1級施工管理技士の国家資格を取得することができます。

引用:一般財団法人 建設業振興基金 試験研修本部「令和7年度 1級建築施工管理技術検定第一次・第二次検定受験の手引き総合版(旧受験資格用)」

これにより、仕事や家庭の事情で受験のタイミングを調整したい方も、自分のペースでキャリアアップを目指すことができます。

長期的に見ても安定した資格として保持できる点は、施工管理技士補の大きな魅力といえるでしょう。

資格の有効期限が無期限である利点

- 受験タイミングを自分のスケジュールに合わせられる

- 再受験のために第一次検定をやり直す必要がない

建築施工管理技士補1級と2級の違い

建築施工管理技士補には、1級と2級の区分があり、役割や取得後に担える業務範囲に明確な違いがあります。

特に1級施工管理技士補は「監理技術者補佐」として現場に配置可能で、より高度な業務に関与できます。

一方、2級施工管理技士補は主に基礎的な資格として位置づけられており、就職時のアピール材料として活用される傾向があります。

試験制度においても、1級・2級では受験可能な年齢や条件が異なっています。

両者の違いを把握することで、自分のキャリアプランに適した資格取得の計画が立てやすくなります。

1級と2級の違い(概要)

- 1級は監理技術者補佐として実務配置が可能

- 2級は主に就職時の評価や基礎力証明に活用

| 建築施工管理技士補:1級と2級の主な違い | |

|---|---|

| 配置対象 | 1級は監理技術者補佐として現場配置可能/2級は不可 |

| 受験資格 | 1級は19歳以上、2級は17歳以上で受験可能 |

| 実務的価値 | 1級は施工管理職に直結、2級は就職活動での評価が中心 |

- 1級建築施工管理技士補ができること

- 2級建築施工管理技士補ができること

1級建築施工管理技士補ができること

1級建築施工管理技士補は、第一次検定(旧学科試験)に合格した者に付与される資格で、建設現場における監理技術者の補佐業務に従事できます。

この資格を取得すると、監理技術者が複数の現場を兼任できるようになり、企業の施工体制を効率化できる点が大きな強みです。

1級建築施工管理技士補は、施工計画の立案補助・発注者との打ち合わせ・品質管理・工程管理など、現場全体に関わる幅広い実務を任される可能性があります。

一定の実務経験を積めば、第二次検定の受験資格を得て、正式な1級施工管理技士へとキャリアアップする道も開かれています。

現場に早期から関与できる資格として、特に若手人材の登用を重視する建設企業で評価されやすい傾向があります。

1級建築施工管理技士補の主な業務

- 監理技術者の補佐として複数現場の支援が可能

- 施工計画や品質・工程管理の実務に携われる

2級建築施工管理技士補ができること

2級建築施工管理技士補は、2級建築施工管理技術検定の第一次検定に合格した者に付与される資格です。

2級建築施工管理技士補を取得しても、1級とは違い監理技術者の補佐として現場配置することはできず、実務的な面でできることが増える訳ではありません。

とはいえ、施工管理に関する基本的な知識を有していることの証明にはなります。

特に学生や未経験者が建設業界に進む際のアピールポイントとして評価される傾向があり、就職活動に有利に働くケースが多くあります。

施工管理の入門資格という位置づけであり、現場での業務補助や書類作成など、簡易な作業から実務経験を積むきっかけになります。

実務経験を重ねた上で第二次検定に合格すれば、2級施工管理技士としてさらに専門性の高い役割を担うことができます。

2級建築施工管理技士補の活用例

- 建設業界への就職活動での評価材料になる

- 第二次検定に合格すれば施工管理技士としてステップアップ可能

建築業界の転職は難しい?未経験でも転職しやすい職種や転職成功のポイントを解説

建築施工管理技士補の試験

建築施工管理技士補の資格は、建築施工管理技術検定の「第一次検定」に合格することで取得できます。

この試験は、1級・2級それぞれに区分されており、受験資格や出題内容、受験の難易度が異なります。

制度改正により、令和6年度からは受験資格の要件が大幅に緩和され、年齢のみで受験可能になった点が大きな変化です。

試験はマークシート方式で実施され、「建築学等」「施工管理法」「法規」などの分野から出題されます。

受験回数も1級は年1回、2級は年2回とスケジュールに余裕を持って挑戦できる仕組みとなっています。

試験制度のポイント

- 1級・2級それぞれに区分された試験形式

- 受験資格は令和6年度から年齢要件のみ

| 建築施工管理技士補の試験概要 | |

|---|---|

| 試験名称 | 建築施工管理技術検定 第一次検定 |

| 試験形式 | マークシート(多肢選択式) |

| 受験日程 | 1級:年1回、2級:年2回(前期・後期) |

- 建築施工管理技士補の受検資格

- 建築施工管理技士補の試験内容

建築施工管理技士補の受検資格

建築施工管理技士補になるためには、建築施工管理技術検定の第一次検定に合格する必要があります。

この第一次検定を受験するための資格条件は、令和6年度から大幅に見直され、受験のハードルが大きく下がりました。

1級の第一次検定は19歳以上、2級は17歳以上であれば誰でも受検可能となり、実務経験や学歴は一切問われません。

参考:一般財団法人 建設業振興基金 「1級 建築施工管理技術検定のご案内」「2級 建築施工管理技術検定のご案内」

従来は、大学や専門学校の指定学科卒業といった条件や、複数年の実務経験が求められていたため、多くの若年層が受検できない状況にありました。

今回の制度改正により、建設業界を目指す高校生や異業種からの転職希望者にも広く門戸が開かれた形となっています。

建築施工管理技士補の受検資格(令和6年度以降)

- 1級:受検年度末時点で満19歳以上

- 2級:受検年度末時点で満17歳以上

建築施工管理技士補の試験内容

建築施工管理技士補になるために必要な第一次検定は、マークシート形式の筆記試験です。

試験科目は「建築学等」「施工管理法」「法規」の3分野から構成されており、1級・2級ともに内容は共通していますが、出題の難易度に差があります。

試験問題はすべて選択式で出題され、施工現場で必要とされる基礎知識と応用力が問われます。

特に1級では、法令や施工技術に関する理解度だけでなく、現場のマネジメント能力を測る問題も出題されるため、より実践的な準備が求められます。

日建学院や建設業振興基金の教材を活用すれば、重要ポイントを効率的に学習できます。

出題内容の概要

- 建築学等:構造・材料・環境などの基礎理論

- 施工管理法・法規:工程管理や建築関連法令など

建築施工管理技士補の合格率

建築施工管理技士補を目指すにあたって、合格率は試験の難易度を把握する上で重要な指標となります。

一次検定の合格率は1級・2級で異なり、年度ごとにもばらつきがありますが、全体的にみると一定の学習時間を確保すれば十分に合格可能なレベルといえます。

特に2級では前期・後期試験が年2回実施されており、合格率は50%前後と比較的高水準に保たれています。

一方で1級は難易度が高く、合格率は30〜40%台となっており、出題範囲の深さと正確な理解が問われます。

過去問対策や模擬試験の活用、専門講座の受講などを組み合わせることで、より高い合格率を目指すことが可能です。

建築施工管理技士補の合格率の特徴

- 2級は年2回実施され、合格率は50%前後

- 1級は年1回実施で合格率は30%台前半から後半

| 建築施工管理技士補一次検定 合格率データ 2024年度(令和6年度) | |

|---|---|

| 1級 | 36.2%(受検者数:37,651人/合格者数:13,624人) |

| 2級(前期) | 48.2%(受検者数:13,664人/合格者数:6,588人) |

| 2級(後期) | 50.5%(受検者数:22,885人/合格者数:11,550人) |

- 1級建築施工管理技術検定の合格率は36.2%(令和6年度)

- 2級建築施工管理技術検定の合格率は48.2%~50.5%(令和6年度)

1級建築施工管理技術検定の合格率は36.2%(令和6年度)

1級建築施工管理技士補の資格を得るには、第一次検定に合格する必要があります。

令和6年度の1級第一次検定では、受検者数が37,651人、合格者数が13,624人で、合格率は36.2%でした。

この数字は前年度よりもやや低下しており、難易度が高めであることを示しています。

1級の試験は応用力が問われる問題が多く、現場管理や法規に関する実践的な知識が求められるため、十分な対策が必要です。

合格を目指すには、過去問題演習に加え、模擬試験や専門講座での学習が非常に効果的です。

令和6年度の合格実績(1級)

- 受検者数:37,651人

- 合格者数:13,624人(合格率:36.2%)

2級建築施工管理技術検定の合格率は48.2%~50.5%(令和6年度)

2級建築施工管理技士補の資格は、2級第一次検定の合格によって取得できます。

令和6年度は、前期・後期あわせて2回の試験が実施され、前期では合格率48.2%、後期では50.5%という結果となりました。

受検者数に対して毎年約半数が合格していることから、しっかりと対策を行えば十分に合格を狙える試験といえます。

2級は高校生や未経験者でも挑戦しやすく、建設業界への入口として広く活用されている資格です。

特に後期試験は例年やや高い合格率を記録しており、時期を選んで受検することで合格の可能性を高める戦略も有効です。

令和6年度の合格実績(2級)

- 前期試験:合格率48.2%(13,664人中6,588人)

- 後期試験:合格率50.5%(22,885人中11,550人)

施工管理技士補が新設された理由

施工管理技士補という国家資格は、令和3年度の制度改正によって新たに設けられました。

この制度の背景には、建設業界全体が抱える「監理技術者の人手不足」と「若手人材の確保」という2つの大きな課題があります。

| 施工管理技士補が新設された主な理由 | |

|---|---|

| 監理技術者の人材不足 | 1級施工管理技士補を配置することで、監理技術者の現場兼任が可能となり、負担軽減につながる |

| 若手の登用促進 | 1次検定合格のみで取得できるため、早期から現場経験を積ませることができる |

監理技術者は工事現場に必ず1人以上配置が必要な責任者であり、高度なスキルや経験が求められますが、該当者が慢性的に不足していました。

また、監理技術者になるには長年の実務経験や国家資格が必要で、若手の育成には時間がかかるため、業界全体で人材の高齢化も進んでいました。

これらの課題を解決するために、施工管理技士補という制度が新設され、より柔軟かつ実践的な人材活用が可能となったのです。

- 監理技術者の人材不足への対応

- 若手人材の早期育成と確保

監理技術者の不足

施工管理技士補が新設された背景には、監理技術者の深刻な人材不足があります。

監理技術者は、一定規模以上の建設工事現場において、品質管理・工程管理・安全管理を技術的に監督する責任者として配置が義務付けられている重要な役職です。

しかしながら、監理技術者には高い資格要件と豊富な実務経験が求められるため、配置できる人材が限られ、多くの建設会社が人員確保に苦慮しているのが実情です。

このような背景を受けて、国は制度を見直し、1級建築施工管理技士補を現場に配置することで、監理技術者が2現場を兼任できる制度を導入しました。

この制度変更により、企業は監理技術者1名で複数の現場を対応できるようになり、現場運営の効率化と人材不足の緩和が期待されています。

監理技術者が不足する要因

- 高い実務経験と国家資格の取得が必要

- 高齢化と若手人材の育成不足が進行

若手人材の不足

建設業界では、現場を担う若手人材の確保と育成が長年の課題となっています。

従来の施工管理技士制度では、国家資格の取得に加え、複数年にわたる実務経験が求められるため、若年層が現場の中核に加わるまでに時間がかかっていました。

その結果、現場の即戦力として若手を登用しづらく、高齢化と人材の偏在が進行する要因となっていました。

こうした状況を改善するために設けられたのが、施工管理技士補という新たな制度です。

1級・2級いずれも、第一次検定に合格するだけで資格取得が可能なため、学生や未経験者でも早期から現場で経験を積める道が開かれています。

若手不足を解消する技士補制度の利点

- 学歴・実務経験を問わず取得可能な点が若手登用につながる

- 早期に現場に関わることで将来の施工管理技士育成がしやすい

新・担い手3法とは

新・担い手3法とは、建設業界における人材不足や労働環境の改善といった課題に対応するため、令和元年6月に成立した法制度の総称です。

参考:国土交通省「新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について」

この法律は、平成26年に制定された旧・担い手3法を強化・発展させたもので、「品確法(公共工事の品質確保)」「建設業法」「入契法(入札契約適正化)」の3つの法律で構成されています。

新・担い手3法では、長時間労働の是正や若手人材の育成、公共事業の品質と持続性の確保が主な目的とされています。

こうした制度改革の一環として、施工管理技士補の制度も創設され、若手が早期に現場で活躍できるよう整備されました。

法制度と資格制度が連動して進化していることからも、人材確保に対する国の本気度がうかがえます。

新・担い手3法の構成と目的

- 品確法:公共工事の品質確保と適正な評価

- 建設業法:健全な建設業の育成と人材育成

- 入契法:公正な入札と契約制度の確立

建築施工管理技士補は施工管理の実務に関わるための基礎資格

建築施工管理技士補は、施工管理の実務に関わるための基礎資格として位置づけられており、令和3年度の制度改正によって創設されました。

特に1級施工管理技士補は監理技術者の補佐として配置できるため、現場で重要な役割を担うことが可能です。

2級でも資格取得により建設業界での評価が高まるだけでなく、第二次検定合格を通じて正式な施工管理技士へのステップアップが可能になります。

| 建築施工管理技士補の基本情報 | |

|---|---|

| 取得方法 | 第一次検定(筆記試験)に合格 |

| 有効期限 | 無期限(いつでも第二次検定受験可能) |

| 取得メリット | 現場経験の蓄積・キャリアアップ・転職での評価向上 |

資格の有効期限は無期限であり、受検資格も年齢要件のみのため、未経験者や学生にとっても取得しやすい制度となっています。

今後のキャリア形成を考える上でも、技士補資格を活用して早期から現場に関わる経験を積むことが強みとなるでしょう。

建築施工管理技士補はこんな人におすすめ

- 建設業界での実務経験を積みたい若手・未経験者

- 将来、施工管理技士や監理技術者を目指している方

また、建築業界への転職を目指すなら、業界特化型の求人サイト「GATEN職」の活用がおすすめです。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

GATEN職は建設・土木・建築・設備など、現場系の職種に特化した求人を多数掲載しており、未経験歓迎や学歴不問といった求人も豊富です。

GATEN職がおすすめな理由

- 建設・建築業界に特化しており、現場職求人に強い

- 未経験歓迎の求人も多く、初めての転職でも安心して使える

| GATEN職の特徴 | |

|---|---|

| 掲載職種 | 建設作業員、施工管理、電気工事、設備工事、鳶職、解体など |

| 掲載求人の傾向 | 未経験歓迎、資格不要、地方勤務OKなど幅広く対応 |

| 便利な機能 | 現場写真・社員インタビュー・条件別検索・簡単応募ボタンなど |

また、職種や勤務地、資格の有無などの条件で細かく検索できるほか、企業の現場写真や働く人の声も掲載されており、応募前に職場環境をイメージしやすいのも特徴です。

登録不要で求人検索ができるため、まずは情報収集から始めたい方もぜひ活用してください。