鳶職といった建設業で独立し、自分にあった働き方を実現させている方は多くいます。

引用:国土交通省 第1回 建設業の一人親方問題に関する検討会

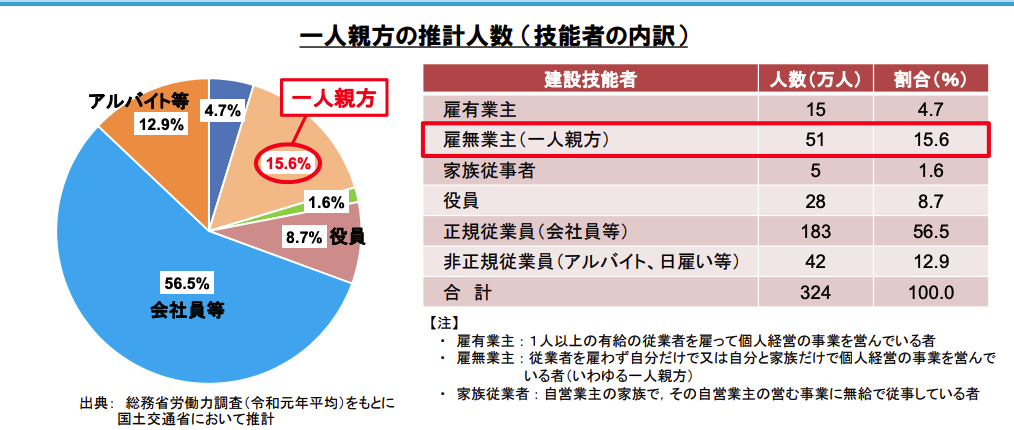

国土交通省の調査によると、建設業での一人親方の人数は、建設技能者のうち15.6%に及ぶ、約51万人いることがわかりました。

鳶職として独立して成功すれば、今より高い年収が得られる可能性があるだけでなく、より自由度の高い働き方ができる可能性があります。

しかし、鳶職としての独立を成功させるためには、事前の準備が不可欠です。

本記事では、鳶職としての独立を成功させるための注意点について詳しく解説します。

- 鳶職としての独立を成功させるためには「十分な資金の準備」「労災保険への加入」「現場経験を積む」「資格を取得する」「人脈を築く」「鳶職以外のスキルも学ぶ」といった、事前準備が不可欠

- 鳶職として独立した場合の年収は500〜600万円程度、頑張り次第では年収1,000万円以上も可能

- 鳶職としての独立には「収入が増える可能性」「自由の働き方」「やりがいのある仕事」といったメリットがあるが、「収入が不安定になりやすい「責任が増加する」といったデメリットもある

関連記事:鳶職(とび職)とは?仕事内容や大工・足場屋との違いをわかりやすく解説

鳶職の独立で失敗しないための事前準備

鳶職として独立で失敗しないためには、事前準備が欠かせません。

「鳶職として独立したいけど、何をしたら良いかわからない」という方に向けて、独立を成功させるための注意点をまとめました。

鳶職の独立で失敗しないための事前準備

十分な資金を準備する

鳶職として独立するには、ある程度まとまった資金が不可欠です。

独立するには工具や車両などの初期費用が必要なためです。

上記に加えて、足場を自前で用意する場合には100万円〜400万円程度、事務所や倉庫を借りるのであれば賃料が必要です。

加えて、仕事の受注から入金までに時間がかかるため、当面の生活費やガソリン代や材料費を賄うための運転資金として、50万〜100万円程度が必要となります。

鳶職として独立するためには、最低でも100万円程度、できれば200万円を目安に開業資金を準備しましょう。

労災保険に加入する

鳶職として独立する場合には、労災保険を始めとした保険に加入しておくべきです。

鳶職の仕事は高所作業が中心で、怪我や事故のリスクがつきものだからです。

また、大手の元請け企業と取引する場合、労災保険未加入だと契約できないケースもあります。

鳶職として独立する場合、次のような保険制度への加入がおすすめです。

「自分はケガしないから大丈夫!」と思っていても、現場は予測不能なことが起きる場所です。

安心して働くためにも、信頼を得るためにも、労災保険に加入するようにしましょう。

一人親方労災保険特別加入とは

労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度であり、一人親方などの個人事業主を対象としていません。

しかし、労働者以外でも、業務の実情や災害の発生状況などからみて、一人親方労災保険特別加入制度として、労災保険への加入を特別に認めています。

| 一人親方労災保険特別加入の詳細 | |

|---|---|

| 対象者 | ・個人タクシー業者や個人貨物運送 業者など ・大工、左官、とび職人など ・漁船による水産動植物の採捕の事業 ・林業の事業 ・医薬品の配置販売の事業 ・再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 ・船員法第1条に規定する船員が行う事業 ・柔道整復師 ・高齢者が新たに始める事業または、高齢者が行う社会貢献的な事業 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師 ・歯科技工士 ・特定フリーランス事業 |

| 補償範囲 | 仕事中の怪我や病気、通勤中の事故 |

| 補償の種類 | ・療養補償給付:治療費の全額が国から支給 ・休業補償給付:休業中の収入補填(給付基礎日額×60%) ・障害補償給付:障害が残った場合支給 ・傷病補償年金:一定期間働けない場合の年金型の給付 ・遺族補償給付:万が一死亡した場合に遺族に支給 ・葬祭料:葬儀費用を支給 ・介護補償給付:障害により介護が必要となった際に、介護費用として支給 |

| 保険料 | 給付基礎日額により変動 |

| 加入方法 | ・加入窓口を選ぶ ・必要書類を提出 ・給付基礎日額を選ぶ ・年間保険料を支払う ・加入証明書を受け取る |

引用:厚生労働省 特別加入制度のしおり

一人親方労災保険に加入すれば、万が一の事故の備えになるだけではなく、元請けなどからの信用アップにもつながります。

鳶職として独立する際には、ぜひ加入を検討してみてください。

関連記事:一人親方におすすめ労災保険を選ぶポイント!補償内容・費用や選ぶ際の注意点も解説!

現場経験を積む

鳶職として独立するためには、現場での経験を積み、実績と実力を身につけるのが絶対条件となります。

鳶職は現場での技術力と信頼が問われる仕事であり、判断力や段取り、人との連携などの必要なスキルは実際の現場でしか身につかないからです。

現場経験が不足したまま独立してしまうと、作業時間がかかりすぎてしまったり、事故を引き起こすリスクが高くなるなど、多くの問題に直面してしまうでしょう。

独立して安定した収入を得るためにも、現場で学ぶ時間を惜しまないことが大切です。

人脈を築く

独立後に仕事を受注できるかどうかは、人脈で決まると言っても過言ではありません。

独立後には、会社に頼らず自分で案件を獲得する必要があります。

独立後に案件を獲得する際に最も頼れるのが、これまで現場で一緒に働いてきた仲間や先輩、元請け業者とのつながりです。

独立をする前には、次のような相手と人間関係を築いておくのが大切です。

良好な人間関係を築くためには、現場でのマナーや仕事ぶり、挨拶、納期厳守といった基本をおろそかにしないように、一つ一つの仕事に丁寧に対応する姿勢が大切になります。

鳶職以外のスキルも学ぶ

鳶職としての技術だけでは、独立後の事業は上手くはいきません。

現場での仕事をするだけでなく、営業や経理など様々なスキルが必要となります。

上記のスキルは、現場の技術とは別に、独立後の経営を支える土台となるものです。

「職人」から「経営者」へと意識を切り替え、少しずつでもスキルを磨いていくことで、安定した仕事の受注や信頼の獲得につながります。

鳶職として独立する方法

鳶職として独立する場合には、大きく分けて2つの独立方法があります。

鳶職として独立する方法

個人事業主として独立する

| 個人事業主 | |

|---|---|

| 設立手続き | 税務署へ開業届を出すだけで簡単 |

| 初期費用 | ほぼ無料 |

| 税務処理 | 確定申告(青色申告)で比較的簡易的 |

| 節税効果 | 所得が増えると、節税効果は限定的 |

| 信用度・取引先の評価 | 個人名義のため低くみられる |

| 融資・資金調達 | 個人の信用に依存 |

| 社会保険 | 主に国民健康保険と国民年金 |

「まずは小さく始めたい」「リスクを最小限にしたい」と考える方には、個人事業主としての独立が向いています。

個人事業主として鳶職で独立する手続きはシンプルで、税務署に開業届を出すだけで始められる点が最大のメリットです。

また、初期費用や設立手続きの負担が少なく、自分のペースで徐々に仕事を広げていくことができます。

「開業の手続きがシンプル」「初期費用が少ない」などのメリットがある一方で、個人事業主として独立するには次のことに注意しなくてはなりません。

自由度が高い反面、全て自分でこなさなければならない点は大きな負担になるでしょう。

「最小限のリスクで始めたいが、万が一の責任は自分で背負うつもり」という方には、個人事業主としての独立がおすすめです。

法人化して独立する

| 法人化 | |

|---|---|

| 設立手続き | 登記や定款作成など、手間と費用がかかる |

| 初期費用 | 数万円〜数十万円の登記費用が必要 |

| 税務処理 | 決算書の作成や法人税申告など複雑 |

| 節税効果 | 節税効果が高くなるケースが多い |

| 信用度・取引先の評価 | 法人格により取引先などから信頼されやすい |

| 融資・資金調達 | 融資や投資家からの資金調達が比較的容易 |

| 社会保険 | 健康保険・厚生年金への加入が必須 |

「事業を大きく育てたい」「スタッフをまとめて仕事をしたい」という方には、法人化としての独立がおすすめです。

鳶職として法人化して独立するとは、自分一人だけでなく、会社(法人)として事業を行う形で独立することを指します。

法人を設立すると、取引先からの信用が上がる他、節税効果が高いのが特徴です。

しかし、法人化して独立する際には、次の点への注意が必要となります。

法人化して鳶職として独立するには、設立の手間や費用が大きいので、「まずは個人事業主としてスタートし、売上や人手が増えた段階で法人化を検討する」というのも賢い選択肢の一つです。

鳶職の独立に役立つ資格

鳶職の独立には資格取得が不可欠です。

無資格では対応できない作業が数多く存在する上、元請けや施主との契約時に「資格の有無」が確認されることが増えてきているからです。

鳶職としての独立に役立つ資格

とび技能士

とび技能士とは、鳶職として働く上で、高い技能と知識を有していることを証明する国家資格です。

鳶職としての技術を客観的に証明するもので、会社や顧客からの信頼を得やすくなります。

| とび技能士の詳細 | |

|---|---|

| 等級 | 1級:上級技能者 2級:中級技能者 3級:初級技能者 |

| 受験資格 | 1級:実務経験7年以上、または2級取得後2年以上、3級取得後4年以上 2級:実務経験2年以上、または3級取得 3級:実務経験の規定なし |

| 試験内容 | 学科試験と実技試験 |

| 試験日 | 前期と後期の年2回 |

| 合格率(過去3年間) | ・1級:41.5〜57.3% ・2級:1.7〜2% ・3級:27.5〜27.7% |

玉掛け技能講習

クレーンで荷物を吊り上げる際に、荷物の安全な取り扱いをするために必須の技能講習です。

玉掛け技能講習の資格がないと、1トン以上の玉掛け作業が行えず、独立後に仕事の幅を広げるためにも取得すべき資格になります。

| 玉掛け技能講習の詳細 | |

|---|---|

| 受講資格 | 18歳以上 |

| 講習内容 | 【学科】 ・クレーン等に関する知識 ・クレーン等の玉掛けの方法 ・クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 ・関係法令 【実技】 ・クレーン等の運転のための合図 ・クレーン等の玉掛け ※資格により免除科目あり |

| 修了証の交付 | 講習終了後に修了試験を行い、合格者に修了証を交付 |

足場組立て等作業主任者

足場組立て等作業主任者は、独立して足場工事に関わるなら必須と言える資格です。

5m以上の足場を組むためには、足場組み立て等作業主任者の配置が義務付けられているからです。

| 足場組立て等作業主任者の詳細 | |

|---|---|

| 受講資格 | ・満21歳以上で、足場の組立てや解体、変更の作業に3年以上従事した経験を有する者 ・大学や高専、高校の土木、建築又は造船の学科を卒業した者で当該作業の経験2年以上の者 |

| 講習内容 | ・作業の方法に関する知識 ・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |

| 修了証の交付 | 講習終了後に修了試験を行い、合格者に修了証を交付 |

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に基づく国家資格です。

高さ5m以上のビルや工場などの鉄骨造建築物の組立て作業に関わるなら、主任者の配置が義務付けられているため、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者がなければ請けられない現場も多くあります。

| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の詳細 | |

|---|---|

| 受講資格 | ・鉄骨の組立て等の作業に3年以上従事した経験がある者 ・大学、高等専門学校、高等学校で土木・建築学科を卒業し、その後2年以上鉄骨組立て等の作業に従事した経験がある者 ・その他、厚生労働大臣が定める者 |

| 講習内容 | ・作業の方法に関する知識 ・工事用設備、機械、器具等に関する知識 ・作業環境等に関する知識 ・作業者に対する教育等に関する知識 ・関係法令 ※資格により免除科目あり |

| 修了証の交付 | 講習終了後に修了試験を行い、合格者に修了証を交付 |

独立した鳶職の年収

鳶職として独立するか判断するためにも、独立後の年収目安を知っておくのは非常に大切です。

鳶職として独立した場合の年収の特徴を詳しく解説します。

鳶職として独立した場合の年収

関連記事:鳶職(とび職)の平均年収は506万円!給料が高い理由や年代別相場・年収1000万達成の方法を解説

個人事業主として独立した鳶職の年収は500〜600万円

鳶職が個人事業主として独立した場合の年収は、500万〜600万円とされています。

引用:全建総連東京都連合会 2024年(R6年)賃金調査報告書

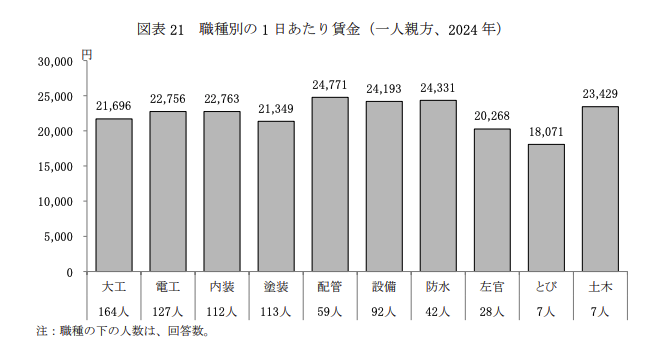

全建総連東京都連合会の調査によると、一人親方である鳶職の1日あたりの賃金は18,071円でした。

1ヶ月に25日間働いた場合の、一人親方である鳶職の年収は542万1,000円となります。

日本人の平均年収が460万円であるため、一人親方である鳶職の年収のほうが80万円程度高くなっています。

頑張り次第では年収1,000万円以上も可能

鳶職として独立後の頑張り次第では、年収1,000万円を超えるのも不可能ではありません。

ただし、鳶職で独立して年収1,000万円を稼ぐのは、決して簡単ではありません。

鳶職として独立し、年収1,000万円を実現するには、ただ現場での仕事をするだけでは不十分です。

経営者としての視点を持ち、取引先との信頼関係や人材育成、価格交渉力をしっかりと磨くことが必要です。

鳶職として独立するメリット

鳶職として独立する最大の魅力は、若いうちから実力次第で高収入を得られる点にあります。

さらに、建設現場で欠かせない職種であるため景気に左右されにくく、安定した需要があるのも大きな強みです。

加えて、学歴や特別な資格がなくても現場経験を積めば独立できるため、他業種と比べてハードルが低いことも特徴です。

技術力と信頼を積み重ねることで、将来的には自分のチームを持ち、組織としての成長も目指せます。

以下では、鳶職で独立する6つのメリットを詳しく見ていきましょう。

鳶職として独立するメリット

独立前より収入が増える可能性がある

独立によって鳶職としての収入がアップする可能性があります。

| 1日あたりの賃金 | 年収(※) | |

|---|---|---|

| 一人親方の鳶職 | 18,071円 | 542万1,000円 |

| 常用の鳶職 | 17,667円 | 530万円 |

(※)1ヶ月あたりの稼働日数が25日として算出

引用:全建総連東京都連合会 2024年(R6年)賃金調査報告書

全建総連東京都連合会の調査によると、常用の鳶職の1日あたりの賃金は17,667円、1ヶ月あたりの稼働日数を25日とすると、年収は530万円でした。

常用の鳶職と比較して、一人親方の鳶職の年収は12万円高くなっています。

また、会社員として働く鳶職は、月給制や日給制で収入がある程度固定されている場合がほとんどです。

一方、独立すれば、自分で仕事を取ってくる分だけ収入に反映されるため、上限がありません。

鳶職として独立すれば、自分の頑張り次第で年収を大きく伸ばせる可能性もあり、大きく収入をアップさせることも夢ではありません。

若いうちから稼げる

鳶職で独立するメリットの一つは、若いうちから高収入を得られるチャンスがあることです。

一般的に、鳶職を始めて5〜10年ほど経験を積めば、独立できるまでのスキルを身につけられます。

例えば18歳で鳶職を始めた場合、20代前半でも独立できる実力が身につきます。

会社に入っていた利益分も、独立後は自分の手元に残るため、手取り収入が増えやすいる点も魅力です。

さらに、受注した案件を自ら捌き、従業員を雇って組織化することで収入を拡大することも可能です。

努力次第で年収1,000万円を超える鳶職人も存在し、実力と行動力がそのまま収入に直結する仕事と言えます。

| 若くして稼げる理由 | |

|---|---|

| 収入構造 | 会社員時代のマージンがなくなり、利益をすべて自分で確保できる。 |

| 独立時期 | 18歳から始めても23歳前後で独立可能。経験5〜10年で技術が安定する。 |

| 将来性 | 組織を拡大し、下請けを抱えることでさらに収入アップが見込める。 |

需要が安定している

鳶職は、建設現場に欠かせない存在として安定した需要を維持し続けている職種です。

建設業界では高齢化が進んでおり、若手鳶職人の不足が続いています。

その結果、1人当たりの仕事量が増え、優れた職人には多くの案件依頼が寄せられる傾向にあります。

さらに、マンションや商業施設、公共インフラなどの建設が続く限り、鳶職の仕事がなくなることはありません。

年間を通して安定して案件を確保しやすいため、景気に左右されにくい安定性があるのも大きなメリットです。

需要が安定している理由

- 建設・解体・修繕など幅広い現場で常に必要とされる

- 高齢化により若手鳶職人の人手不足が進行

- 公共・民間を問わず案件が途切れにくい

未経験からでも独立しやすい

鳶職は、未経験からでも挑戦・独立がしやすい建設業の一つです。

まずは鳶職の会社に就職し、数年間現場で技術を身につけることで、一人親方として独立する道が開けます。

学歴や資格よりも「体力」「責任感」が重視されるため、他業種からの転職者も多いのが特徴です。

また、業界では人手不足が深刻化しており、意欲があれば未経験でも採用されやすい傾向にあります。

数年の実務経験を積み、建設会社や工務店とのつながりを作っておけば、将来的に安定した受注も可能です。

| 未経験から独立できる理由 | |

|---|---|

| 採用ハードル | 学歴・資格よりも体力と意欲が重視される。 |

| キャリアの流れ | 就職→経験数年→一人親方として独立が一般的なステップ。 |

| 人手不足 | 若手不足により、経験を積めば独立後も仕事を得やすい。 |

自由な働き方ができる

独立すると、働き方の自由度が格段に広がるというメリットがあります。

会社員時代は、出勤時間や現場の選択に制限があり、「休みたくても休めない…」と感じた経験がある方も多いはずです。

しかし、鳶職として独立すれば次のように自由な働き方ができます。

鳶職として独立すれば、働かされる立場から、自分で働き方を選ぶスタイルへと大きく変わります。

独立には責任も伴いますが、その分、自分のペースで充実した働き方が可能です。

裁量が大きくやりがいがある

鳶職として独立することで、仕事に対するやりがいが大きくなる可能性が高いです。

現場での作業だけでなく、仕事の受注・人材の育成・顧客との信頼関係づくりなど、仕事全体に自分が深く関われるからです。

鳶職として会社勤めをしている場合には、限られた範囲の作業を任されることがほとんどで、仕事の全体像が見えにくい場合も多いでしょう。

しかし、独立すれば「自分で仕事を取ってくる」「自分でチームを動かす」「自分の判断で方針を決める」といった経験を積めます。

鳶職として独立すると、次のようなやりがいを感じやすいです。

鳶職として独立すると、責任も大きくなりますが、その分やりがいも大きくなります。

鳶職として独立するデメリット

鳶職で独立すると特に収入面では大きな魅力がありますが、気を付けなければならないリスクも隠れています。

特に一人親方として独立する場合は、自分の体が資本であり、怪我や病気で仕事を休むとそのまま収入が途絶える可能性があります。

さらに、現場では他職種の職人や元請けとの連携も欠かせず、コミュニケーション能力や営業力が求められます。

独立すれば自由と引き換えにすべての責任が自分に降りかかるため、リスク管理や人脈構築も重要になります。

以下では、鳶職として独立する際に注意すべき4つのデメリットを詳しく解説します。

鳶職として独立するデメリット

収入が不安定になりやすい

独立すると「稼げる月もあれば、ゼロに近い月も出てくる可能性がある」という厳しい現実と向き合わなければなりません。

会社員時代には、仕事量に関係なく毎月決まった給料が振り込まれてきます。

しかし、独立後には、仕事を受注できなければ収入は一気にゼロになる可能性もあるでしょう。

たとえば、冬場や梅雨の時期は現場が減少しやすく、収入が落ち込む職人も少なくありません。

鳶職として独立後に、収入を安定させるためにも、次のような対策を講じることが大切です。

収入の安定は、鳶職として独立後の大きな課題です。

安定した仕事と収入を手に入れるためには、今できる対策を一つずつ積み上げるのが大切です。

体を壊すと稼げなくなる

鳶職は、高所作業や重量物の運搬など、常に身体への負担が大きい仕事です。

そのため、体を壊してしまうと収入が途絶えてしまうリスクがあります。

特に一人親方として独立している場合、体を壊すと代わりがいないため、現場に出られなくなった時点で収入はゼロになります。

また、労災保険や傷病手当などに加入していない場合、怪我をしても補償を受けられないケースもあります。

現場での安全対策はもちろん、民間の保険や共済制度などに加入してリスクを分散しておくことが重要です。

| 体を壊したときの主なリスク | |

|---|---|

| 収入の停止 | 現場に出られなくなると収入が無くなる。 |

| 補償の欠如 | 労災や保険に未加入の場合、治療費や生活費を自己負担する必要がある。 |

| 将来の不安 | 体力の衰えやケガの後遺症で長期的に働けなくなる可能性がある。 |

コミュニケーション力や営業力が必要

鳶職として独立する場合、現場作業だけでなく人間関係を築く力や営業スキルも求められます。

一人親方であっても、現場では複数の職人や元請け業者と連携しながら作業を進めなければなりません。

また、安定的に仕事を確保するには自ら営業して建設会社や工務店と関係を築く必要があります。

営業力が弱いと案件が途切れやすく、繁忙期と閑散期の差が大きくなることもあるため、技術だけでなく「信頼を得る力」も欠かせません。

独立後に必要なスキル

- 元請けや職人仲間との良好な関係づくり

- 現場でのコミュニケーション能力

- 取引先への営業・交渉スキル

責任が増える

鳶職として独立後に、一番大きく変わるのが仕事の責任の重さです。

会社員であれば、万が一現場でトラブルがあっても、会社が後ろ盾になってくれます。

しかし、独立すると全てどんなトラブルも自分の責任になります。

独立すれば、すべての責任を自分で背負う覚悟が求められます。

だからこそ、鳶職として独立を目指すなら職人であると同時に、経営者としての意識が不可欠です。

鳶職として独立を成功させよう

鳶職として独立すれば、収入が増えるだけでなく、自由にやりがいのある仕事ができる可能性があります。

しかし、鳶職として独立するためには、事前の準備が不可欠です。

もし、準備が足りないと感じたのなら、GATEN職で独立を目指せる職場に転職するのもおすすめです。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設・建築業界などガテン系中心 |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人検索・応募ができる |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

GATEN職の特徴

- 建設・建築業界などのガテン系に特化した求人を多く取り扱っている

- 取り扱っている求人は、7,000件以上

- 会員登録せずに求人に応募できる

- 正社員だけでなく、契約社員やアルバイト、業務委託といった様々な雇用形態の求人を掲載

- 「勤務地」「職種」「給与/報酬形態」など、詳細に条件を絞って検索できる

- 求人に画像や動画が掲載されているものが多く、企業や仕事の雰囲気がわかる

GATEN職は、建設業を始めとするガテン系に特化した求人サイトです。

GATEN職では、とび・土工工事業の仕事を1,227件も掲載しています。

また、とび・土工工事業の仕事の中で「独立支援あり」の求人も、154件と豊富です。(2026年1月時点)

しかも、会員登録しなくても求人の検索や応募ができるので、手軽に転職活動ができます。

鳶職として独立を成功させるために腕を磨きたい、資金作りのために給与アップできる職場を探したいという方は、ぜひGATEN職で求人を探してみてください。

としての独立を成功させるための注意点.png)