本記事では、大工の仕事内容や種類、資格は必要であるか解説します。

1日の流れや大工に向いている人の特徴も紹介しているため、大工の道を目指している人はぜひ参考にしてください。

大工の仕事内容

大工の仕事は、木材を使って建物を建てたり修理したりすることを中心に、多岐にわたります。

仕事は、木工事を中心に、構造組み、造作加工などの作業の他に、建築計画を立て、建築主と相談しながら費用を見積り、工期を設定し、必要な資材や技能者を手配するなど工事請負人としての仕事や、建築現場で他職種の技能者を組織して、計画どおり工事が進むようにする工事管理の仕事など、広範囲にわたる。

たとえば、現在開催中の2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のメイン会場に設置された「大屋根リング」の施行には、多くの大工が携わっています。

大林組や清水建設などの複数の建設業者が共同で作業し、2025年3月4日に最大の木造建築物としてギネス世界記録に認定されほどの大作です。

出典:大屋根リング|EXPO 2025 大阪関西万博公式サイト

大工には建築大工や宮大工、リフォーム大工など多様な専門分野があり、見習いから棟梁へと成長し、独立や施工管理などのキャリア形成が可能です。

以下では、大工の主な仕事内容を詳しく解説していきます。

大工の仕事内容

設計図を確認する

大工の仕事は設計図の確認から始まります。

設計図を正しく読み解くことで施工ミスを防ぎ、作業を効率的に進められます。

特に現代ではプレカット材や既製品の利用が増えているため、図面や仕様書の理解力が不可欠です。

また、必要になる作業は設計図書や仕様書の理解だけではありません。

必要な知識

- 伏図や軸組図の作成

- 木取り

- 住宅の見積もり

こうした能力が、建物の安全性や完成度を大きく左右します。

建材を加工する

建材加工は建物の品質を決定づける重要な工程です。

木材は柱材にスギやヒノキ、横架材にベイマツやベイツガが多用され、強度や耐久性に直結する含水率は高周波水分計で測定・管理されます。

加工では墨付けを基準に継手や仕口を施し、木材の特性を活かして精密に結合します。

近年は工場であらかじめ加工するプレカット技術の普及により現場加工は減りましたが、特殊な曲がり梁などでは熟練の技術が依然必要です。

建物の構造を組み立てる

構造の組み立ては建築の中心工程であり、基礎工事から始まります。

地盤調査をもとにベタ基礎や布基礎を選定し、鉄筋のかぶり厚さを確保しながら生コンクリートを打設します。

組み立てはクレーンを使って1~2日で完了することもあり、事前の段取りが完成までの期間を左右します。

プレカット材の普及により、組立作業はスピードと正確さが一層重視されています。

造作加工

造作加工は建物内部の仕上げに関わる工程です。

壁や床、天井、窓枠など主要構造以外の木工事を担当します。

作業内容

- 床組では大引きの水平を厳密に管理し、床鳴り防止のため接着剤を併用

- 壁工事では構造計算に基づいて耐力壁を配置し、断熱材を隙間なく充填

建具の取り付けには木材の特性を理解した加工が欠かせません。

近年は分業化が進み、造作大工は専門職として区別されるようになりました。

さらに軽量鉄骨の普及で木材加工の範囲は狭まりましたが、住宅や店舗の内装で高い需要が続いています。

大工の種類

大工は、木造建築を中心に建物の建築・修繕を担う職人であり、その専門性や仕事内容によって様々な種類に分けられます。

従来工法をはじめ、新しい工法や建材の導入に対応しつつ、他職人や業者との連携も求められるため、大工の役割は従来以上に多様化しています。

現代で需要がある大工とは、リフォームや省エネ住宅対応ができる実務スキルを持ちつつ、デジタル技術や多能工化に対応できる人材です。

加えて、伝統技術を持つ大工は希少価値が高く、文化財修繕や和風建築の分野で高い需要があります。

以下では、それぞれの大工の特徴を解説します。

家具大工

家具大工は、家具の製作を専門とする職人です。

かつては葛籠やちゃぶ台、茶箪笥、薬箪笥などの日用品を手掛けていました。

現在は、工務店で特定の空間に合わせたオーダー家具を作る大工と、家具メーカーで同一規格の家具を量産する大工に分かれています。

近年では家具メーカーもオーダー家具を扱うケースが増え、需要の幅が広がっています。

宮大工

宮大工は神社仏閣の建築や修繕を専門とし、釘を使わない木組み工法や規矩術など高度な伝統技術を駆使します。

木材は現地で削り出し、特性を見極めて利用するため、修行期間は10年以上かかるとされています。

また、宗教学や史学の知識も必要です。

全国でも数が減少し、後継者不足が深刻です。

型枠大工

型枠大工は、鉄筋コンクリート建築でコンクリートを流し込むための型枠を製作・組立する職人です。

住宅基礎、マンション、ビルに加え、橋やダムなど土木構造物にも関わります。

使用材料は合板や角材で、設計図を基に寸法を割り出し型枠を組み立てます。

コンクリートの強度は温度や湿度に左右されるため、経験と勘が重要です。

船大工

船大工は、木造船の建造や修繕を行う大工です。

和船や屋形船の建造に携わり、設計から関与する場合もあります。

結果、人手不足と技術継承の断絶が問題化しています。

一方、インドネシアの木造帆船「ピニシ」は世界無形文化遺産に登録されており、伝統造船技術の継承が続いています。

数奇屋大工

数寄屋大工は、茶室や数寄屋造りの建築を専門とする大工です。

わび・さびや花鳥風月といった美意識を表現し、実用性に加えて芸術性の高い建築を手掛けています。

近年は和室需要の減少で仕事は減りましたが、インバウンド需要により旅館や民泊施設での「和」テイスト需要が増加傾向にあります。

工期や費用が一般的な建築よりかかるため、依頼時には大工の実績確認が重要です。

大工に必須の資格はないが役立つ資格はある

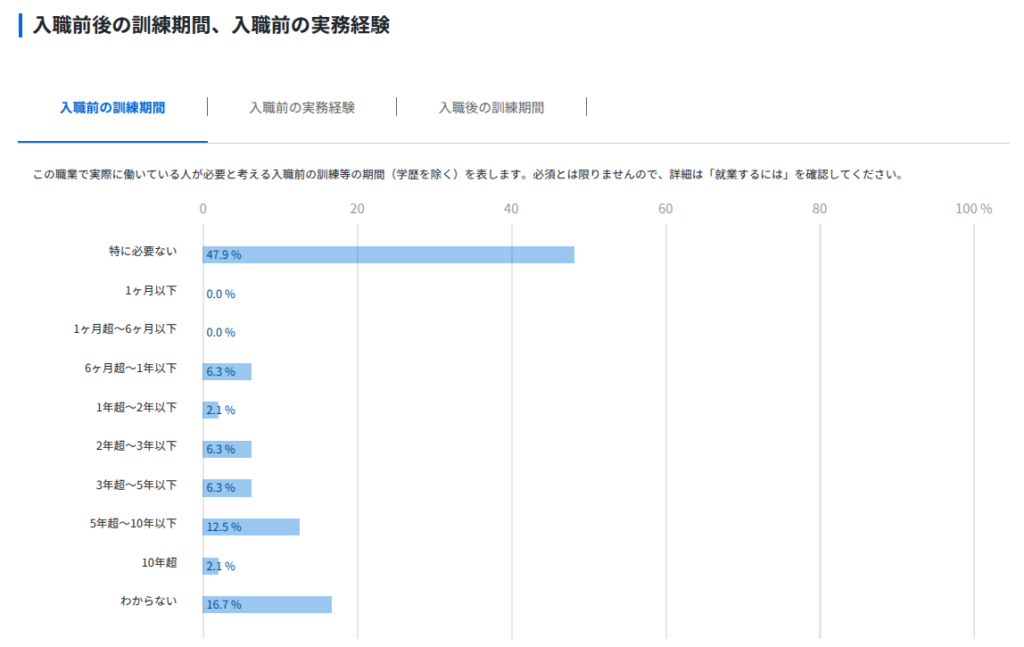

大工になるために特定の資格は義務付けられていません。

大工の職業詳細でも、入職前の訓練は半数が特に必要ないとしており、未経験かつ知識がない人でも挑戦できるのが特徴です。

学歴や経験がなくても現場での修行から始めることができ、一般的には親方や工務店に弟子入りし、雑務を通じて技術を習得していきます。

しかし、資格取得は大工としての市場価値を高めます。

独立や転職の際にも有利に働くため、必須ではないものの有効な手段です。

以下では、大工で役立つ資格を5つ紹介します。

大工に必須の資格はないが役立つ資格はある

建築大工技能士

建築大工技能士は、大工の技術力を客観的に証明する国家資格です。

| 級別 | 受験資格(実務経験年数) | 試験内容 | 合格率の目安 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 実務経験7年以上または2級合格+実務経験2年以上 | 学科試験+実技試験(墨付け、木ごしらえ、加工、組立てなど) | 約20~30% |

| 2級 | 実務経験2年以上または3級合格+実務経験1年以上または建築系学科卒業+実務経験1年以上 | 学科試験+実技試験 | 約30~40% |

| 3級 | 実務経験6か月以上(学歴不問) | 学科試験+実技試験 | 約60~80% |

試験は学科と実技で構成され、実技では墨付けや木材加工、組立てなどの大工工事の基本技術が問われます。

取得すると現場での責任ある立場や昇進、独立時の強みになり、近年は資格保有者を優先採用する企業もあります。

木造建築物の組立て等作業主任者

木造建築物の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に基づき、軒高5m以上の木造建築物での作業に必須となる国家資格です。

屋根や外壁下地を組み立てる際に労働災害を防ぐ管理・監督を担います。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受験資格 | 木造建築工事の実務経験3年以上(学歴要件はなし) ※教習機関により条件が若干異なる場合あり |

| 講習時間 | 約13時間(2日間) |

| 講習内容 | 労働安全衛生法規、木造建築の基礎、安全施工方法、実技(墨出し・組立ての安全管理など) |

資格は講習と試験を修了すれば取得可能です。

難易度は比較的低いものの、重宝される資格であり、保有者は責任ある役割を任されます。

責任ある役割を担うことで、給与上昇にもつながるでしょう。

建築施工管理技士

建築施工管理技士は、建築工事の工程管理、品質管理、安全管理などを担う国家資格です。

| 区分 | 受験資格 | 試験内容 | 合格率(目安) |

|---|---|---|---|

| 1級建築施工管理技士 | ・大学の指定学科卒業+実務経験3年以上 ・短大/高専の指定学科卒業+実務経験5年以上 ・高校の指定学科卒業+実務経験10年以上 ・その他学歴なしの場合、実務経験15年以上 |

【一次検定】マークシート(学科) 【二次検定】記述式(施工経験論文など) |

一次:約50%前後 二次:約30%前後 最終合格率:約20~30% |

| 2級建築施工管理技士 | ・大学の指定学科卒業+実務経験1年以上 ・短大/高専の指定学科卒業+実務経験2年以上 ・高校の指定学科卒業+実務経験3年以上 ・その他学歴なしの場合、実務経験8年以上 |

【一次検定】マークシート(学科) 【二次検定】記述式(施工経験論文など) |

一次:約50%前後 二次:約35~40% 最終合格率:約30~40% |

資格には1級と2級があり、主任技術者や監理技術者として現場を統括できます。

試験は第一次検定(学科)と第二次検定(記述式)に分かれており、受験には実務経験が必須です。

資格を取得すると工事受注に不可欠な人材となり、資格手当や昇給が期待できるため、転職市場でも評価が高い資格といえます。

二級建築士

二級建築士は、木造を含む一高さ13m以下、軒高9m以下の建物や延べ300㎡以下の鉄筋コンクリート造の建築物を設計・監理できる国家資格です。

| 区分 | 受験資格 | 試験内容 | 合格率(目安) |

|---|---|---|---|

| 二級建築士 | 【学歴あり】・大学(建築学科)卒業 → 実務経験不要 ・短大/高専(建築学科)卒業 → 実務経験1~2年 ・高校(建築学科)卒業 → 実務経験3年以上 【学歴なし】・建築実務経験7年以上 |

【学科試験】4科目(計画・環境・法規・構造・施工) 【設計製図試験】与条件に基づき建築設計図を作成 |

学科試験:約25~30% 設計製図:約35~40% 最終合格率:約20~25% |

試験は学科試験と設計製図試験で構成されており、学科試験は約25~30%、設計製図は約35~40%、最終合格率約20~25%です。

一級建築士より受験条件が緩和されているため、建築業界でのキャリアアップや大工から設計職への転身の際の取得にも適しています。

木造建築士より業務範囲が広く、専任技術者として配置できるため、工務店や建築会社でのキャリア形成にも有効です。

木造建築士

木造建築士は、木造建築物に特化した設計・監理の国家資格です。

| 区分 | 受験資格 | 試験内容 | 合格率(目安) |

|---|---|---|---|

| 木造建築士 | 【学歴あり】・大学(建築学科)卒業 → 実務経験不要 ・短大/高専(建築学科)卒業 → 実務経験1~2年 ・高校(建築学科)卒業 → 実務経験3年以上 【学歴なし】・建築実務経験7年以上 |

【学科試験】4科目(計画・法規・構造・施工) 【設計製図試験】木造住宅の設計図を作成 |

学科試験:50~60% 設計製図:60~65% 最終合格率:35~40% |

古民家や神社仏閣など伝統的建築に関わる知識が求められ、自然素材の住宅需要が高まる現代で活躍の場が増えています。

試験は学科と設計製図で行われ、学科の合格率は50〜60%、製図試験は65%、最終合格率は35〜40%です。

木造専門のため業務範囲は限定されますが、工務店や木造住宅に特化した企業での就職・転職に有利で、現場での主任技術者として配置可能です。

大工の1日の流れ

大工の1日は「7時台に現場入り、8時作業開始」が標準的で、一般的な会社員よりも始業が早い職種です。

一般的に8〜9時の間で始業時間を定めている業種が多いため、他業種に比べても早い傾向があります。

夏場は気温が上がる前に重労働を進める目的もあり、冬場も日照時間が短いため、早朝から作業を始め夕方には終了するサイクルが効率的です。

大工の一日は「準備→作業→休憩→整理」のリズムで進む現場主体の構成で、安全・品質・効率を維持しながら進める流れが共通しています。

以下では、大工の1日の流れを紹介します。

大工の1日の流れ

出社・朝礼・作業準備

車で現場へ直行または工務店で集合し、道具の準備や段取りを行います。

全員で朝礼やミーティングをして、当日の工程・注意点・安全対策などを共有します。

午前の作業

図面や設計内容を確認しつつ、作業開始です。

木材の切断、骨組みの組立、下地作業や内装の仕上げなど、現場の進行状況に応じた作業を行います。

10時頃に15~30分程度の小休憩を挟み、体力回復と進捗確認を行います。

午前の作業を終え、12時頃に昼休憩をとります。

お弁当を食べたり、休息や浅い仮眠を取ったりして、午後の作業に備えるの時間です。

午後の作業

13時頃から午後の作業再開です。

骨組みの続きや下地・仕上げ作業、場合によってはクレーンによる高所作業などがあります。

15時に再び小休憩を取り、水分補給や体調管理を意識しながら作業を進めていきます。

片付け・報告

スタート時間にもよりますが、17時〜18時に作業終了です。

道具の片付け、現場の清掃、翌日の準備を行います。

現場ミーティングや日報報告がある場合もあり、直帰または会社に帰社で1日の作業は完了です。

大工になるには

大工になるために法律上必須の資格はなく、学歴や年齢も問われません。

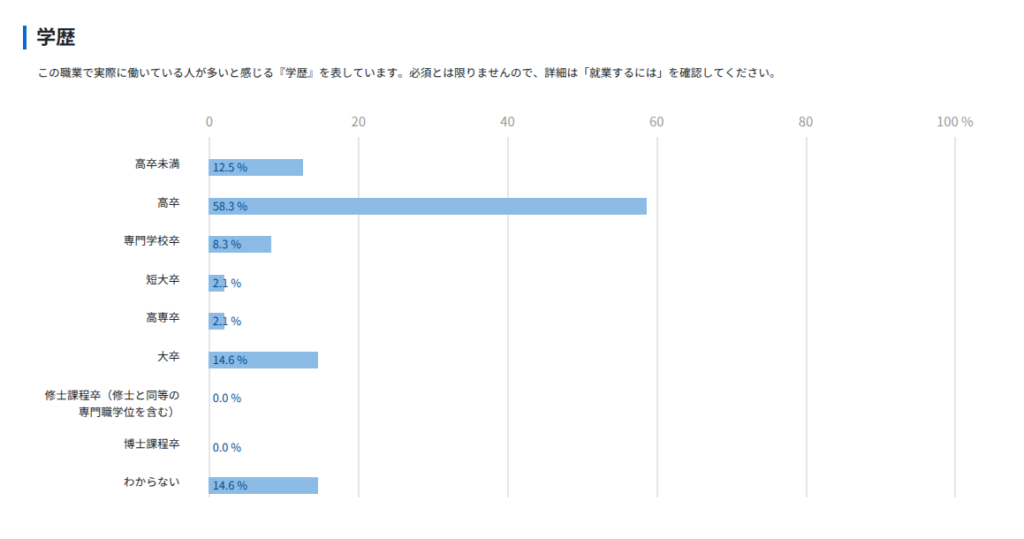

職業情報提供サイトjob tagによると、高卒未満や高卒、大卒で大工を目指す割合が高く、学歴関係なく目指せるのが特徴です。

そのため未経験からでも挑戦可能ですが、体力や集中力、手先の器用さといった資質が求められます。

また、現場では多職種と協力して仕事を進めていくため、コミュニケーション能力やチームワークも不可欠です。

近年ではCADによる図面作成や、エクセルやワードを用いた日報作成といったPCスキルも重要視されています。

素質やスキルはもちろん、見習い期間を経て、独り立ちするまでが大工になるために必要な過程です。

以下では、大工になるためのさまざまな手段を解説していきます。

住宅メーカーや工務店に就職する

住宅メーカーや工務店への就職は、大工を目指す最も一般的な方法です。

求人には「未経験者歓迎」や「見習い募集」が多く、学歴不問のケースもあります。

入社直後は現場清掃や資材運搬、道具の手入れなどの雑務から始め、経験を積むことで木材加工や組立などの実作業に携わるようになります。

将来的には棟梁や親方として現場管理を担うことも可能です。

大手住宅メーカーでは社員大工として雇用される例もあり、給与・賞与・社会保険といった安定した待遇を得られる点が特徴です。

独立している大工の親方に弟子入りする

昔ながらの方法として、独立している大工の親方に弟子入りする道があります。

見習いとして雑務をこなしながら、親方の技術を実践的に学ぶのが基本です。

一人前になるまでに2~3年、伝統的な職人大工では5~10年以上かかるとされます。

親方との信頼関係を築ければ、独立後も仕事を紹介される可能性があります。

独立すれば収入は営業努力や仕事量に比例して大きく変動しますが、見習い時代の日当は8,000~10,000円程度と低く、収入が不安定になる点は把握しておきましょう。

工業系や建築系の学校で学んでから就職する

工業高校や専門学校、短期大学、大学の建築系学科などで学び、大工を目指す方法もあります。

宮大工養成に特化した学校も存在し、基礎技術からCADによる製図、安全管理まで体系的に習得が可能です。

専門的知識を得ることで、建築大工技能士や二級建築士など資格取得が容易になり、就職時の評価向上やキャリアアップにつながります。

ただし、学費や学習期間、卒業後は現場経験を積む必要があるため、費用と時間は必要です。

公共職業訓練校や事業所内職業訓練校で学んでから就職する

公共職業訓練校は、大工をはじめとする建設分野で働くために必要な知識や技能を学べる教育機関です。

一方、事業所内職業訓練校は大手住宅メーカーが自社の社員や協力業者向けに知識や技術を学ぶ場として提供されています。

それぞれの特徴を以下にまとめています。

| 項目 | 公共職業訓練校 | 事業所内職業訓練校 |

|---|---|---|

| 運営元 | 都道府県や自治体(厚生労働省の委託を受けて運営) | 大手住宅メーカーや建設会社など民間企業 |

| 目的 | 就職を希望する求職者への再就職支援、基礎技能の習得 | 自社や協力会社の従業員に必要な技術教育を実施 |

| 学習期間 | 数か月~2年(例:6か月コース、1年課程、2年課程など) | 数週間~1年程度(企業のカリキュラムにより変動) |

| 費用 | 授業料は原則無料(テキスト代・作業着代など実費は自己負担) | 無料~一部有料(基本は企業負担、社員研修扱い) |

| 対象者 | 求職者、失業者、就職希望者(雇用保険受給者は給付金あり) | 自社社員、新入社員、協力会社の職人など |

公共職業訓練校では、講習修了後に職業紹介が可能です。

事業所内職業訓練校は、自社住宅に必要な技術習得が目的となり、二級技能士取得を目標とするカリキュラムが組まれる場合もあります。

企業専属の大工として働ける可能性が高く、安定的なキャリア形成につながります。

大工に向いている人

大工に求められる資質は、身体能力から対人スキル、技術力や管理力などさまざまです。

特定の資格がなくても始められる職業ですが、適性のある人が長期的に活躍しやすい傾向があります。

一方、特性は見習いの段階から経験を積みながら徐々に身につけられるため、現状向いていないと感じていても後から身につく場合もあります。

また、近年は女性大工の数も増加傾向にあり、性別を問わず活躍の場が広がっています。

大工に向いている人

ものづくりが好きな人

大工は設計図をもとに建物を形にしていく職業であり、創造的な作業を好む人に向いています。

ものづくりが好きな人が向いている理由

- 形のないものから建物をつくり出せる

- 手作業と工夫が活かせる

- 技術を積み重ねて成果が残る

建物は基礎、柱、屋根、壁、内装といった多段階の工程を経て完成します。

その過程に携わり、自分の手で作り上げた建造物が社会に長く残ることは、他の職種にはない特性です。

プレカット材の普及によって効率化が進んでいますが、現場での調整や木材の性質を見極める技能は依然として必要であり、探究心と創造力を発揮できる人が成果を出しやすい傾向にあります。

体力に自信がある人

建設業は厚生労働省の労働災害統計でも事故件数が高い業種とされており、現場は肉体的な負荷が大きい環境です。

体力に自信がある人が向いている理由

- 重い資材を運ぶ作業が多い

- 高所や屋外での作業が多い

- 長時間の立ち作業に耐える必要がある

資材の運搬、高所作業、天候に左右される作業条件が日常的に伴います。

そのため、持久力や筋力といった基礎体力は不可欠です。

また、体調不良は安全面に直結するため、健康管理や自己管理能力が求められます。

継続的な体力維持ができる人は長期的に活躍できます。

コミュニケーション能力がある人

大工の仕事は一人で完結せず、他の職人や現場監督、施主との協力で成り立ちます。

コミュニケーション能力がある人が向いている理由

- 現場での連携が必須

- 施主の要望を正しく把握できる

- 安全管理に直結する

特に安全確保や施工効率のための情報共有は重要で、クレーン作業時の合図確認などは正確な意思疎通が不可欠です。

さらに、棟梁や親方を目指す場合は、職人全体をまとめるマネジメント能力や調整力も必要とされます。

職人同士はもちろん依頼主ともやり取りする必要があるため、コミュニケーション能力は必須能力といえるでしょう。

粘り強い人

大工として独り立ちするには、一般的に3年以上、伝統工法を担う場合は5~10年以上の修行が必要です。

粘り強い人が向いている理由

- 一人前になるまで時間がかかる

- 作業は試行錯誤の連続

- 収入や環境が安定しにくい時期がある

見習い期間は資材の運搬や清掃などの雑務が多く、収入も日当8,000円~1万円前後と低い傾向があります。

そのため、途中で離職する人も少なくありません。

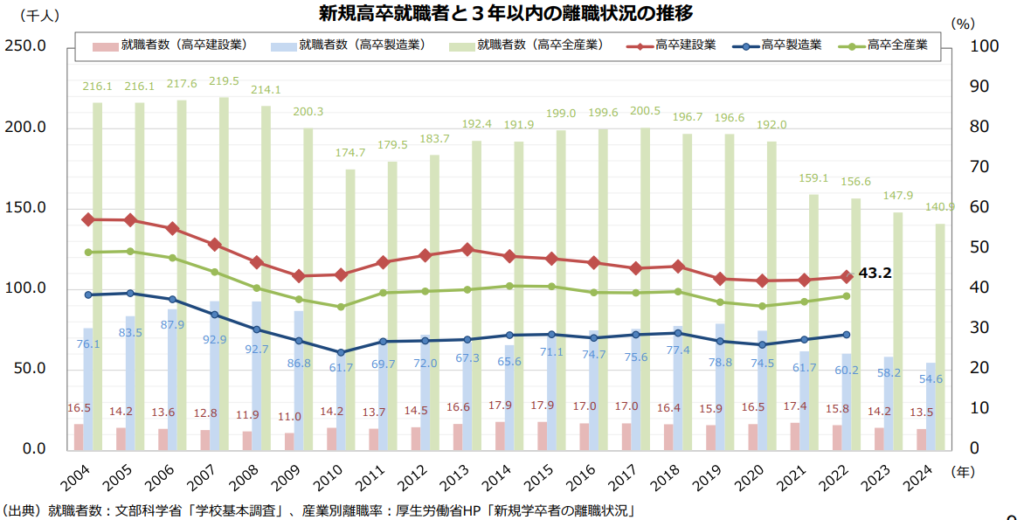

建設業の新規高校卒就職者の3年以内の離職率は、全産業の平均離職率よりも5%以上高く、他産業と比較してに高い傾向にあります。

さらに、建築業界は新技術や新建材が常に導入されるため、継続的に知識をアップデートする意欲が、キャリアを伸ばすためには不可欠です。

大工は建物を建てたり修理したりする仕事

大工は、設計図の確認から建物の建築、内装の造作加工、建物の修理まで幅広く業務を担う仕事です。

技術や知識の取得はもちろん、体力が必要な職種になるため、体力に自信がある人や粘り強く仕事を継続できる人に適しています。

一方、スキルや資格を身につけると、責任ある仕事への配属や年収が上昇するなど、頑張り次第で結果につながるのも魅力です。

大工へのやりがいを感じており、今後大工への就職や転職を検討している人は、建設業界に特化したGATEN職を活用してください。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

- GATEN職の特徴現場系のお仕事全般の求人を掲載している

- 建築業界の求人だけで7,000件以上掲載されている

- 正社員からアルバイトまで様々な雇用形態の求人を見つけられる

- 希望条件を詳細まで絞って検索できる

- 動画から求人を探すことができる

「GATEN職」は、面倒な会員登録なしで求人への応募が可能です。

2026年1月時点で、大工の求人は528件掲載されています。

未経験歓迎・年齢不問の正社員求人から、高収入・資格保有者歓迎・独立支援ありの求人まで、幅広く掲載しています。

経験の有無や、働き方など自分のライフスタイルに合わせて職場を効率的に検索できるため、ぜひ活用してください。