内装業は経験やスキルを積めば、個人での独立も十分に可能な職種です。

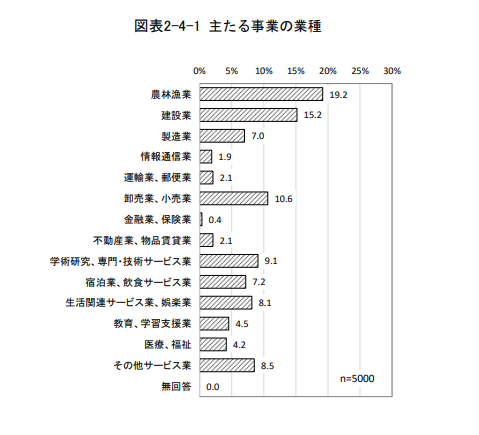

厚生労働省の調査によると、自営業者全体における建設業の割合は15.2%でした。

これは、農林漁業に次いで2番目に高い割合です。

参照元:自営業者調査‐厚生労働省

建設業で独立すれば、会社員時代より高収入を目指せる一方で、「資格がないとできないの?」「本当に成功できるの?」という不安を感じる人も多いでしょう。

実際には、資格がなくても独立は可能ですが、内装仕上げ施工技能士や建築施工管理技士などを取得すると信頼性が高まり、有利に働きます。

本記事では、内装業の独立に必要な手続き・資格・年収の目安を解説します。

他の人はこちらも検索!

内装業とは

内装業とは、建築物の内部を美しく、かつ機能的に仕上げる工事全般のことです。

厚生労働省が提示する職業情報サイトでも、以下のように仕事内容が紹介されています。

建物の室内を快適な居住空間とするため、床、天井・壁などの内装の仕上げを行う。

内装業は、建設業法では専門工事の一つとして定められており、床・壁・天井の仕上げや、間仕切り・建具の取付、造作家具の設置などを行います。

具体的には、フローリングやカーペット敷設、クロス貼り、軽量鉄骨下地組み、石膏ボード張りなどが代表的な作業です。

内容業の特徴

独立した内装業の仕事内容

独立した内装業者の仕事は、会社員時代と比べて「現場作業+経営・管理」をすべて自分で担う点が大きな違いです。

独立した内装業者は、技術者であると同時に経営者でもあるため、腕だけでなく、管理力・営業力・計画力が求められる仕事です。

内装業の将来性

内装業は、今後も市場で期待される分野です。

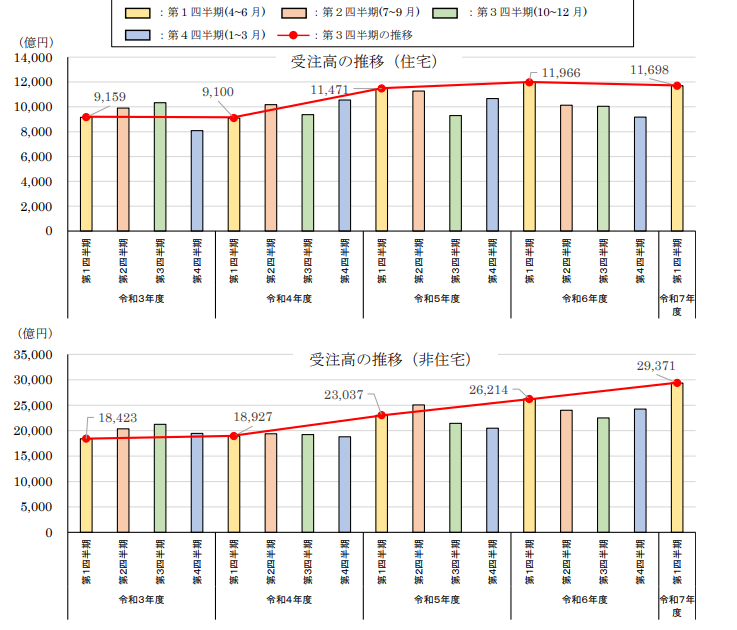

需要面では、築40~50年のマンションや戸建て住宅・商業施設がリノベーションの対象となっており、リフォーム市場が確実に拡大しています。

事実、令和7年度第1四半期受注分は4兆1,069億円と対前年同期比7.6%増加しました。

需要の拡大が期待される中、個人で成功するためには、技術力だけでなく営業力・付加価値提案力・経営管理力が必要です。

広がるリフォーム需要を背景に、デザイン提案や施工管理、独立開業を視野に入れたビジネススキルも重視されるでしょう。

内装業の年収は約453.4万円

内装業の平均年収は約453.4万円、平均給料は約27.7万円です。

| 内装業の平均年収と給料 | |

|---|---|

| 内装工の平均年収 | 約453万4,000円 |

| 内装工の平均給料 | 約27万7,000円 |

国税庁が公表している「令和6年分民間給与実態統計調査」によると、全職種の平均年収が478万円のため、塗装工の年収は平均年収よりも低い傾向にあります。

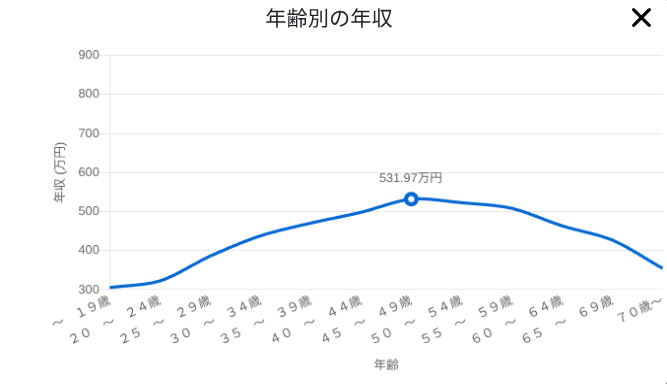

一方、塗装工の年収は年齢や経験年数で大きく向上するのも特徴です。

40〜49歳には531.9万円の年収を得ることも可能であり、スキルや役職が収入に大きな影響を及ぼします。

以下では、内装業で独立した場合と一人親方の年収の特徴を紹介します。

内装業の年収

建設業で独立した場合の年収は?職種ごとの年収や年収アップのコツを解説

独立した内容業の年収

独立した内装業者の年収は、技術力・取引先・営業力によって大きく異なりますが、一般的に会社員時代よりも高収入を得やすい職種です。

経営感覚を持って働ける人ほど安定して高収入を得る傾向にあります。

一人親方の内装業の年収

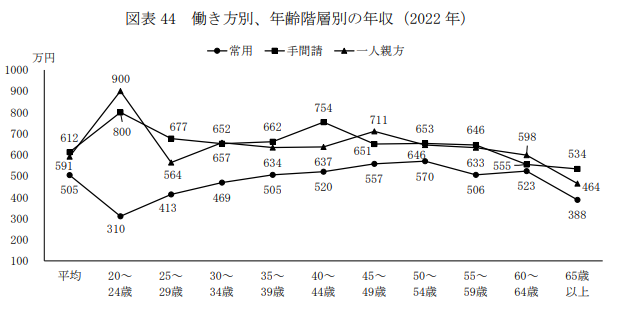

建設業全体で見ると、一人親方の年収は常用労働者よりも高い傾向にあります。

全建総連の「賃金調査報告書(2023年)」によると、一人親方の平均年収は577万〜643万円、一方で常用労働者は約454万円とされています。

20代では800〜900万円の収入が得られるデータもあります。

参照元:全建総連東京都連

日当単価の差も顕著で、職人が約15,000円に対し、一人親方は18,000〜23,000円と高めです。

ただし、一人親方は経費や保険料、税金をすべて自己負担する必要があります。

たとえば、売上600万円とした場合、経費などを差し引くと手取りは約270万円程度になる可能性もあります。

高収入を維持するには、資格取得や元請けとの信頼関係構築、安定的な受注ルートの確保が重要です。

内装業として独立する方法・手続き

内装業で独立するには、個人事業主として開業する方法と、会社を設立して法人化する方法の2通りがあります。

個人事業主の場合は、税務署に「個人事業の開業届出書」と「青色申告承認申請書」を提出します。

一方、法人として開業する場合は「定款の作成・認証」「登記申請書」「法人設立届出書」などを提出し、法務局で登記手続きを行わなければなりません。

また、500万円以上の工事を請け負う場合は「内装仕上工事業の建設業許可」が必要です。

以下では、内装業で独立する方法と手続きの流れを紹介します。

内装業として独立する方法・手続き

個人事業主として独立する

内装業として独立する最も一般的な方法が、個人事業主(一人親方)として開業する方法です。

個人事業主になるたまに必要な手続き

- 税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を提出する

- 地方税の申告する

- 国民健康保険・国民年金への加入する

- 事業用銀行口座を開設

「個人事業の開業届出書」と「青色申告承認申請書」の提出により事業者として正式に登録され、最大65万円の青色申告特別控除など税制上の優遇を受けられます。

また、労災保険の特別加入が必須です。

現場作業中の事故に備えるため、一人親方でも建設業労働災害防止協会などを通じて加入できます。

個人事業主としての独立は初期費用が少なく、自由度が高いことが魅力です。

会社を設立する

事業が安定し、売上が年間1,000万円以上または所得が800万円を超える段階になると、法人化を検討しましょう。

法人化により社会的信用が高まり、融資や大規模案件の受注に有利となります。

法人設立の流れは、以下の通りです。

法人設立の流れ

- 会社の基本事項決定

- 実印の作成

- 定款作成・認証

- 資本金の払い込み

- 法務局での登記申請

設立費用は株式会社で約25万円前後、合同会社で約6万円前後が目安です。

法人化すると社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が生じますが、これにより従業員の確保や取引先からの信頼も得やすくなります。

経営規模を広げたい場合や元請けとして活動する場合には、法人化が最適です。

一人親方におすすめ労災保険を選ぶポイント!補償内容・費用や選ぶ際の注意点も解説!

内装業の独立で必要な手続き

内装業で独立するには、開業・許認可・保険の3点を整えることが基本です。

まず、税務署に開業届を提出し、屋号や事業用口座を開設します。

次に、請負金額が500万円以上の工事を行う場合は、「内装仕上工事業の建設業許可」を取得する必要があります。

また、内装業は現場作業を伴うため、労災保険(特別加入)・国民健康保険・国民年金などの社会保険への加入が不可欠です。

さらに、独立初期に安定した受注を得るためには、元請け業者との契約ルート確保や、Web・SNSを活用した営業体制の構築も重要です。

これらの手続きを整えることで、法的にも信頼性のある内装業者として活動できます。

内装業の独立に必要な資格

内容業の独立で役立つ資格は「内装仕上げ施行技能士」「建築施工管理技士」などです。

「内装仕上げ施工技能士」は、壁紙貼りや床仕上げ、ボード施工などの内装仕上げ工事の技能を評価する国家資格で、1級を取得すると建設業許可申請の専任技術者として認められます。

顧客や元請けに対して高い施工技術を証明できるため、単価交渉や案件獲得にも有利です。

一方「建築施工管理技士」は、現場全体の工程・品質・安全を統括する国家資格で、特に1級は大規模案件や元請け工事に必要な条件となる場合があります。

資格は独立に必須ではありませんが、取得していると元請け契約や大規模案件の受注、顧客からの信用獲得につながりやすく、経営の安定につながります。

技術者としてだけでなく、「経営者としての信頼性」を示す有力な武器になるのです。

以下では、各資格の資格条件や難易度も合わせて紹介します。

内装業の独立に必要な資格

内装仕上げ施行技能士

「内装仕上げ施工技能士」は、内装業の技術力を証明できる国家資格です。

建設業の中でも実務と直結した資格であり、技術者としての信頼性を高め、独立や建設業許可の取得にも有利になります。

この資格を持つと、建設業許可の「専任技術者」要件を満たせるため、500万円以上の工事を請け負う際に活用できます。

| 級 | 受験条件 | 試験内容 |

|---|---|---|

| 1級 | 実務経験7年以上 | ・学科試験(真偽法及び四肢択一法50問) ・実技試験 |

| 2級 | 実務経験2年以上 | ・学科試験(真偽法及び四肢択一法50問) ・実技試験 |

| 3級 | 実務経験不要 | ・学科試験(真偽法及び四肢択一法30問) ・実技試験 |

学歴や年齢に制限はなく、実務経験があれば誰でも受験できます。

令和6年度の受験者数は5,925人、合格者は3,295人と合格率は60%前後で、級によって難易度が異なります。

1級は実技試験の時間が長く、高度な知識が求められるため、現場勤務が長い人が有利です。

一方、2級・3級は比較的取りやすく、実務初心者が基礎を身につける段階の試験に適しています。

建築施工管理技士

「建築施工管理技士」は、建設現場の工程・品質・安全・原価管理を統括する国家資格です。

建築工事全体をマネジメントできる人材として評価され、内装業の独立・元請け化・大規模案件の受注で役立ちます。

建築施工管理技士は、国土交通省が所管する建設業法に基づく国家資格で、1級と2級があります。

特に1級を取得すると、建設業許可の「専任技術者」や「監理技術者」として登録でき、公共工事や500万円以上の内装仕上げ工事の請負に必須資格として活用されます。

| 級 | 受験条件 | 試験内容 |

|---|---|---|

| 1級 | 実務経験 ・大卒:3年以上 ・高卒:10年以上 ・学歴なし:15年以上 |

・学科試験(真偽法及び四肢択一法60問) ・実技試験 |

| 2級 | 実務経験 ・大卒:1年以上 ・高卒:3年以上 ・学歴なし:8年以上 |

・学科試験(真偽法及び四肢択一法50問) ・実技試験 |

※令和6年度より受験資格が変更されています。新受験資格では第一次検定は19歳以上であれば誰でも受験が可能です。令和10年度までは経過措置として旧受験資格で受験できます。

1級建築施工管理技士は、合格率30〜40%前後とやや難関で、学科試験と実地試験(論文・実務記述)を両方突破する必要があります。

2級は合格率50%程度で、比較的受験しやすい水準です。

内装業での独立を成功させるためのポイント

内装業で独立を成功させるには、技術だけでなく経営視点を持つことが大切です。

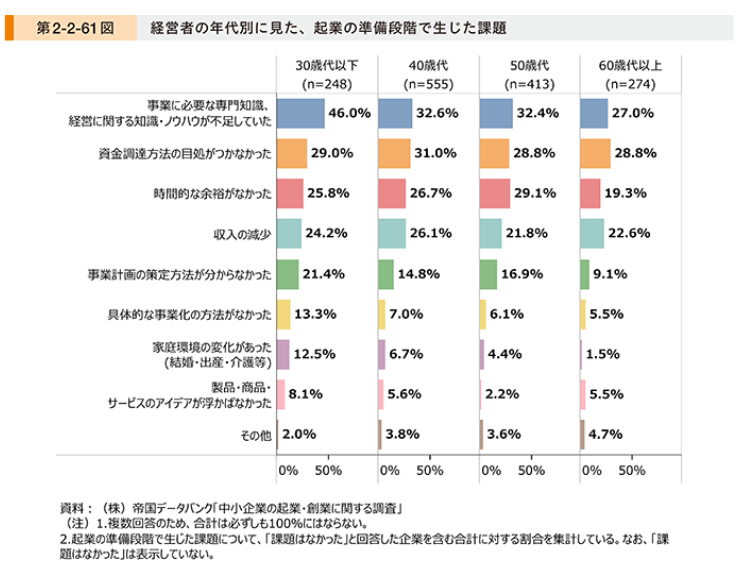

事実「中小企業白書」では起業の準備段階で生じた課題として「事業に必要な専門知識、経営に関する知識・ノウハウが不足していた」「資金調達方法の目処がつかなかった」が挙げられており、事業・経営に必要な専門知識・ノウハウが不可欠であることがわかります。

技術力に加えて、経営に関する知識を身につけることで長期的な事業の成功につながります。

以下では、内装業で独立に必要なポイントを詳しく紹介します。

内装業での独立を成功させるためのポイント

技術力・資格取得で信頼を得る

内装業で成功するには、確かな技術と資格による信頼の証明が欠かせません。

特に「内装仕上げ施工技能士」や「建築施工管理技士」などの国家資格は、技術力の裏付けとなり、高単価案件や元請け契約の獲得にもつながります。

さらに、最新の施工技術や素材知識を常に学び続ける姿勢は、顧客から信頼を得るには重要です。

経営スキルを身につける

技術力があっても、経営の仕組みが理解できていないと廃業リスクが高いのが内装業の現実です。

見積書・請求書・確定申告などの事務作業を正確に行い、経費や利益を常に把握できる体制を作りましょう。

また、資金繰りを安定させるために助成金や融資制度(日本政策金融公庫など)を活用することも大切です。

経営の基礎を固めることで、収入の波を最小限に抑えられます。

営業力を強化する

独立後の最大の課題は、安定した仕事を継続的に確保することです。

内装業は案件ごとに収入が変動するため、仕事が途切れればすぐに経営が厳しくなります。

まずは、地元の工務店や管理会社と信頼関係を築き、継続して依頼が得られる体制を整えましょう。

価格競争ではなく、品質・丁寧さ・対応力を強みに差別化を図ることが安定経営につながります。

内装業として独立するならGATEN職の利用がおすすめ

内装業として独立すること自体に資格は不要で、誰でも可能です。

しかし、実際に事業として成功するには、一定の経験とスキルの習得が欠かせません。

壁紙貼りや床仕上げ、ボード施工などの内装技術は、工務店やリフォーム会社での実務経験を積むことが重要です。

独立の道を目指す際は、建設業界の求人に特化しているGATEN職の活用をおすすめします。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

- GATEN職の特徴建設業界のお仕事全般の求人を掲載している

- 建築業界の求人だけで7,000件以上掲載されている

- 正社員からアルバイトまで様々な雇用形態の求人を見つけられる

- 「未経験」「独立支援」など希望条件を詳細まで絞って検索できる

「GATEN職」は、内装仕上工事業の求人も564件掲載(2026年1月時点)しています。

未経験歓迎・年齢不問の正社員求人から、高収入・資格保有者歓迎まで幅広く掲載しており、自分に合った職場が見つけられます。

また、建設業で独立を目指す方を全力で応援する企業も特集されており、独立に興味がある人に最適です。

面倒な会員登録なしで求人への応募もできるため、まずはサイトをチェックしてみてください。