建築士は、建物の設計と工事管理を担う責任のある職種です。

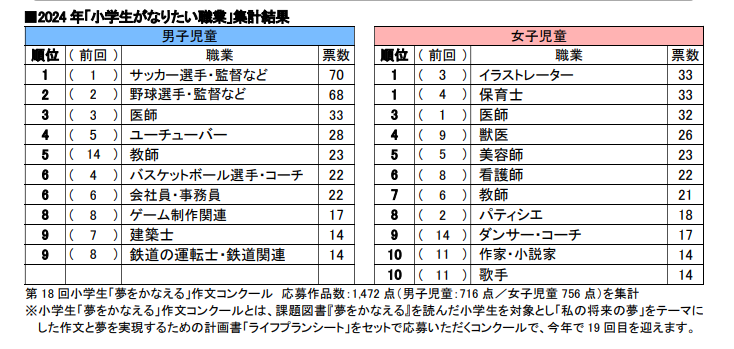

日本FP協会2024年小学生「将来なりたい職業」ランキングによると、小学生男子児童の9位と女子児童の13位に「建築士」がランクインしている点からも、建築士に憧れている人は多いのが分かります。

また、厚生労働省が発表した一般職業紹介状況によると、令和7年3月時点での建築士を含んだ建築・土木・測量技術者の有効求人倍率は5.82倍と、建築士は需要も大変高い職種になります。(引用:厚生労働省 一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)について)

しかし「建築士になるために必要な資格って何?」「建築士の資格を取るのは難易度が高そう」と考える方も多くいます。

本記事では、建築士資格の種類や資格の取り方を詳しく解説します。

また、建築士資格の取得難易度や最短で資格を取得するルートも紹介しているため、建築士に興味のある方はぜひ参考にしてください。

この記事で分かること

他の人はこちらも検索!

- 施工管理がきついと言われる理由は?対処法や向いていない人の特徴も解説

- 施工管理からの転職を成功させるコツ!おすすめの業種や転職体験談も紹介

- 建築士になるには?必要な学歴・実務経験・資格取得の最短ルートを解説

建築士資格の種類

建築士の資格には3つの種類があり、それぞれの資格には設計できる建物の規模などに違いがあり、受験難易度にも大きな差があります。

令和7年4月1日時点の建築士資格保有者の人数は、1級建築士383,923人、2級建築士796,459人、木造建築士19,124人で計1,199,506人です。

都道府県別に見ると、東京都が93,523人と一番多く、ついで大阪府60,427人、愛知県41,916人と都市部に建築士が集中しているのがわかります。

出典:建築士登録状況|国土交通省 令和7年4月1日時点

受験難易度が高い1級建築士の人数は2級建築士よりも少なく、登録されている建築士の7割が2級建築士です。

以下では、それぞれの資格の特徴と受験難易度を詳しく解説します。

一級建築士

一級建築士は、設計できる建物の範囲が非常に広く、建築士の中でも最も上位に位置する国家資格です。

一級建築士の特徴や対応可能な建物の詳細を以下にまとめました。

| 一級建築士の概要 | |

|---|---|

| 特徴 | 建築士の中で最も上位に位置する国家資格 規模や構造、用途に関係なく、全ての建築物の設計・工事管理ができる |

| 対応できる主な建物 | 超高層ビル 大型商業施設 マンション 病院や学校などの公共施設 |

一級建築士は、病院や学校などの公共施設、超高層ビル、大型商業施設など大規模で特殊な建物も設計できます。対応できる建築物の構造や用途に制限がないのが特徴です。

全国どこでも通用し、より専門的な知識や実務経験が求められます。

そのため、一級建築士の資格があると、建築業界への就職や転職時の大きなアピールポイントとなり、採用される可能性が高まります。

一級建築士資格の難易度

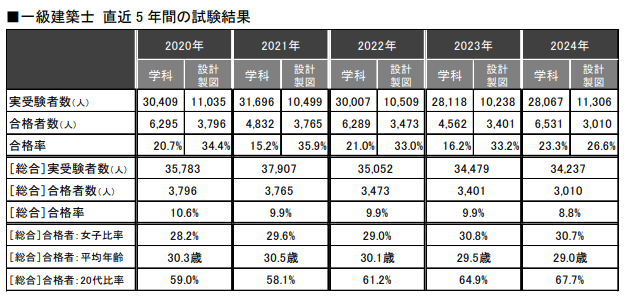

一級建築士の国家試験は非常に難易度が高く、試験の合格率も非常に低いのが特徴です。

一級建築士の試験における、最近5年の合格率は以下の通りです。

| 学科試験の合格率 | 設計製図試験の合格率 | 総合の合格率(※) | |

|---|---|---|---|

| 令和6年 | 23.3% | 26.6% | 8.8% |

| 令和5年 | 16.2% | 33.2% | 9.9% |

| 令和4年 | 21.0% | 33.0% | 9.9% |

| 令和3年 | 15.2% | 35.9% | 9.9% |

| 令和2年 | 20.7% | 34.4% | 10.6% |

(※)学科の試験から受験した者と、設計製図の試験から受験した者の合計から製図試験に合格した者の割合

近年の総合合格率(学科+設計製図)は8〜10%程度で推移しており、一級建築士は受験者の約90%が不合格となる非常に難易度が高い試験です。

学科試験は非常に出題範囲が広く、設計製図試験も課題が毎年変わるので、一級建築士の試験で合格するには膨大な勉強が不可欠となります。

試験難易度の高さから、2008年には5.1万人いた受験者数は2013年~2019年は3万人前後まで減少しました。

しかし、受験資格要件のひとつである実務経験は免許登録までに要件が改められたため、2020年試験以降は3.5万人前後まで増加しています。

合格者の平均年齢は低下しており、20代が合格者に占める割合は2019年47.0%から2024年67.7%となっているのも近年の傾向です。

二級建築士

二級建築士は、中小規模の建物に特化した建築士の国家資格です。

二級建築士の特徴や対応可能な建物の詳細を以下にまとめています。

| 二級建築士の概要 | |

|---|---|

| 特徴 | 中規模までの建物に対応できる国家資格 設計・工事管理できる建物には一部制限があるが、住宅や中小規模の建築物に広く対応できる |

| 対応できる主な建物 | 一般的な戸建住宅 小規模な商店 |

二級建築士は、住宅や小規模な店舗など、日常生活に密接した建物を設計・管理ができる資格で、戸建住宅の設計を目指す人にとって実用性の高い資格です。

一級建築士に比べて、二級建築士の業務の範囲は制限されますが、設計できる建物の種類は多く、特に個人住宅の設計では主力として活躍できます。

また、近年一級建築士不足の問題や二級建築士が対応できる作業の仕事が増えているなどの理由から二級建築士のニーズが高まっています。

建築業界への入口としても二級建築士は人気があり、特に実務経験を積みながらステップアップを目指す若手建築士にとっては、キャリアの土台となる資格といえるでしょう。

二級建築士資格の難易度

二級建築士の試験は一級建築士の試験よりはやさしいですが、難易度は決して低くはありません。

二級建築士の試験における、最近5年の合格率は以下の通りです。

| 学科試験の合格率 | 設計製図試験の合格率 | 総合の合格率(※) | |

|---|---|---|---|

| 令和6年 | 39.1% | 47.0% | 21.8% |

| 令和5年 | 35.0% | 49.9% | 22.3% |

| 令和4年 | 42.8% | 52.5% | 25.0% |

| 令和3年 | 41.9% | 48.6% | 23.6% |

| 令和2年 | 41.4% | 53.1% | 26.4% |

(※)学科の試験から受験した者と、設計製図の試験から受験した者の合計から製図試験に合格した者の割合

引用:公益財団法人建築技術教育普及センター 二級建築士の試験結果

近年の総合合格率(学科+製図)はおおよそ22〜25%前後で推移しており、二級建築士の受験者の4人に1人程度しか合格できない試験です。

特に学科試験は、4科目のうち1科目でも基準点を下回ると不合格になるので、多くの勉強時間を必要とします。

木造建築士

木造建築士は木造の建物に特化した建築士の国家資格です。

木造建築士の特徴や対応可能な建物を以下にまとめています。

| 木造建築士の概要 | |

|---|---|

| 特徴 | 木造に限定した建築物の設計・工事管理ができる国家資格 設計できる建物には、構造・回数・延べ面積に厳しい制限がある |

| 対応できる主な建物 | 木造平家住宅 小規模な木造2階建て住宅木造の物置・倉庫 |

木造建築士は、主に2階建て以下の木造住宅を対象に設計・工事監理ができ、日本の住宅事情に非常にマッチした資格です。

木造建築士の市場は、近年、非住宅分野を中心に拡大傾向にあります。

特に、カーボンニュートラルや脱炭素化の動きを背景に、木造化・木質化が注目されており、非住宅木造建築への関心が高まっています。

木の特性を活かした設計が求められ、温かみのある住まいづくりに興味がある人にとっては最適な資格といえるでしょう。

木造建築士資格の難易度

一級建築士や二級建築士と比較すると、木造建築士の国家試験は難易度が低めです。

木造建築士の試験における、最近5年の合格率は以下の通りです。

| 学科試験の合格率 | 設計製図試験の合格率 | 総合の合格率(※) | |

|---|---|---|---|

| 令和6年 | 57.3% | 70.8% | 39.9% |

| 令和5年 | 65.2% | 70.4% | 44.5% |

| 令和4年 | 62.6% | 59.0% | 35.5% |

| 令和3年 | 49.9% | 67.7% | 33.0% |

| 令和2年 | 53.0% | 72.1% | 37.8% |

(※)学科の試験から受験した者と、設計製図の試験から受験した者の合計から製図試験に合格した者の割合

引用:公益財団法人建築技術教育普及センター 木造建築士の試験結果

近年の総合合格率(学科+製図)はおおよそ35〜40%程度で推移しており、木造建築士の試験はおよそ3人に1人しか合格できない試験です。

試験では、木造建築に特化した専門的な知識や実務的なスキルが問われるため、木造建築の基礎から応用まで幅広く学ぶ必要があります。

一級建築士資格の取り方

一級建築士資格は、とても取得難易度の高い資格です。

一級建築士資格の取り方について、以下の3つのポイントについて詳しく解説します。

一級建築士資格の取り方

一級建築士の受験資格

一級建築士の受験を受けるには、以下のような資格が必要です。

一級建築士の受験資格

- 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等において指定科目を修めて卒業した者

- 二級建築士・建築設備士

- 国土交通大臣が上記の者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

2020年の法改正により、一級建築士試験の受験時点での実務経験が不要となりました。

しかし、試験合格後に一級建築士として免許登録する際に、所定の実務経験が必要となります。

学歴ごとの、一級建築士の免許登録に必要な実務経験は以下の通りです。

| 学歴 | 免許登録に必要な実務経験 |

|---|---|

| 大学卒業(指定科目終了) | 2年以上 |

| 短期大学(3年制)卒業(指定科目終了) | 3年以上 |

| 短期大学(2年制)・高等専門学校卒業(指定科目終了) | 4年以上 |

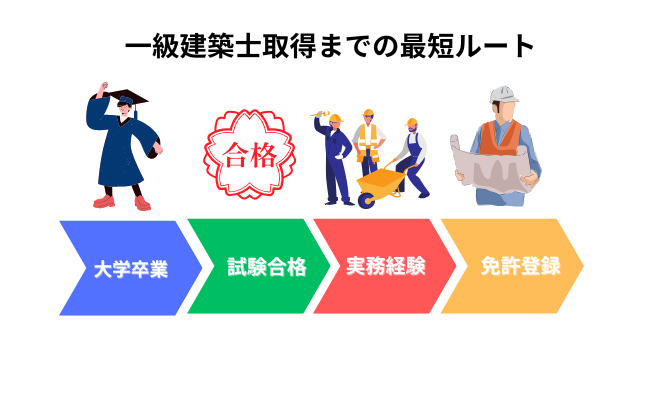

一級建築士資格取得の最短ルート

一級建築士の資格を最短で取得できるのは、大学卒業後に一級建築士の免許を登録するルートです。

具体的には、以下のようなルートであれば、一級建築士の資格を最短で取得できます。

一級建築士資格取得の最短ルート

- 建築士の指定科目を学べる建築学部や理工学部建築学科を卒業する

- 大学卒業後1年目か2年目に一級建築士の国家試験に合格

- 実務経験2年を満たした時点で一級建築士の免許に登録

最終学歴が大学であれば、2年間で一級建築士として資格を取得できます。

つまり、22歳で大学を卒業した場合、社会人3年目の24歳頃には一級建築士の免許登録が可能です。

働きながら一級建築士の資格取得を目指す場合は、夜間にも通える建築専門学校の利用が適しています。

一級建築士資格の受験方法

一級建築士資格の具体的な受験方法は、以下の通りです。

| 一級建築士試験の受験概要(令和7年度の場合) | |

|---|---|

| 受験申込受付の時期 | 令和7年4月1日〜4月14日 |

| 受験手数料 | 17,000円(非課税) (事務手数料として、クレジットカード決済は 281 円、コンビニエンスストア決済は 225 円必要) |

| 受験日 | 学科試験:7月27日 設計製図試験:10月12日 |

| 受験場所 | 受験者の住所地の都道府県で受験 |

| 合格発表日 | 学科:9月3日 設計製図:12月24日 |

引用:公益財団法人建築技術教育普及センター 令和7年一級建築士試験受験要領

二級建築士資格の取り方

二級建築士資格は、一級建築士と比較して難易度は優しいですが、決して簡単な試験ではありません。

二級建築士資格の取り方について、以下の3つのポイントについて詳しく解説します。

二級建築士資格の取り方

二級建築士の受験資格

二級建築士の受験資格は、以下の通りです。

二級建築士の受験資格

- 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校等において、指定科目を修めて卒業した者

- 建築設備士

- 建築実務の経験を7年以上有する者

- その他都道府県知事が特に認める者

2020年の法改正により、学歴があれば実務経験がなくても、二級建築士の国家試験を受験可能となりました。

ただし、学歴が高卒の場合のみ、二級建築士の免許登録時に2年以上の実務経験が必要です。

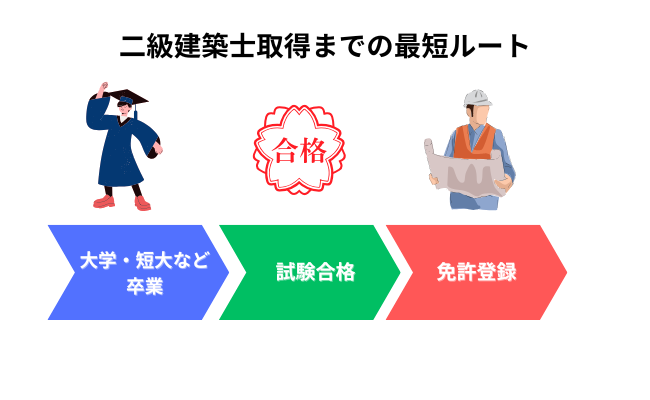

二級建築士資格取得の最短ルート

二級建築士は、大学・短大・高等専門学校などを卒業し、卒業後すぐに試験に合格して、免許登録するのが最短ルートです。

具体的には、以下のようなルートをたどれば、二級建築士の資格を最短で取得できます。

二級建築士資格取得の最短ルート

- 建築系の短期大学、高等専門学校、大学などに進学

- 卒業後すぐに二級建築士試験を合格

- 合格後すぐに二級建築士の免許を登録

最終学歴が大学卒・短大卒・高等専門学校卒などであれば、卒業後すぐに二級建築士の資格を取得できます。

順当にいくと20代前半のうちに二級建築士の資格が取得可能で、一級建築士取得もスムーズです。

二級建築士資格の受験方法

二級建築士資格の具体的な受験方法は、以下の通りです。

| 二級建築士試験の受験概要(令和7年度の場合) | |

|---|---|

| 受験申込受付の時期 | 令和7年4月1日〜4月14日 |

| 受験手数料 | 18,500円(非課税) (事務手続手数料として、クレジットカード決済は 306 円、コンビニエンスストア決済は 225 円必要) |

| 受験日 | 学科試験:7月6日 設計製図試験:9月14日 |

| 受験場所 | 受験者の住所地の都道府県で受験 |

| 合格発表日 | 学科:8月25日 設計製図:12月2日 |

引用:公益財団法人建築技術教育普及センター 令和7年二級建築士試験・木造建築士試験受験要領

木造建築士資格の取り方

木造建築士資格は、主に木造の小規模な建物の設計や工事監理を担当する国家資格です。

木造建築士資格の取り方について、以下の3つのポイントについて詳しく解説します。

木造建築士資格の取り方

木造建築士の受験資格

木造建築士の受験資格は、基本的には二級建築士の受験資格と同様です。

木造建築士の受験資格は、以下の通りです。

木造建築士の受験資格

- 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校等において、指定科目を修めて卒業した者

- 建築設備士

- 建築実務の経験を7年以上有する者

- その他都道府県知事が特に認める者

2020年の法改正に伴い、木造建築士の受験資格において実務経験が不要となりました。

ただし、二級建築士と同様に、学歴が高卒の場合のみ、木造建築士の免許登録時に2年以上の実務経験が必要です。

働きながら取得を目指す場合は、専門学校や短大の利用も検討しましょう。

木造建築士資格取得の最短ルート

木造建築士は、大学・短大・高等専門学校などを卒業し、卒業後すぐに試験に合格して、免許登録するのが最短ルートです。

具体的には、以下のようなルートをたどれば、木造建築士の資格を最短で取得できます。

木造建築士資格取得の最短ルート

- 建築系の短期大学、高等専門学校、大学などに進学

- 卒業後すぐに木造建築士試験を合格

- 合格後すぐに木造建築士の免許を登録

最終学歴が大学卒・短大卒・高等専門学校卒などであれば、卒業後すぐに木造建築士の資格を取得できます。

木造建築士資格の受験方法

木造建築士資格の具体的な受験方法は、以下の通りです。

| 木造建築士試験の受験概要(令和7年度の場合) | |

|---|---|

| 受験申込受付の時期 | 令和7年4月1日〜4月14日 |

| 受験手数料 | 18,500円(非課税) (事務手続手数料として、クレジットカード決済は 306 円、コンビニエンスストア決済は 225 円必要) |

| 受験日 | 学科試験:7月27日 設計製図試験:10月12日 |

| 受験場所 | 受験者の住所地の都道府県で受験 |

| 合格発表日 | 学科:8月25日 設計製図:12月2日 |

引用:公益財団法人建築技術教育普及センター 令和7年二級建築士試験・木造建築士試験受験要領

建築士資格の取得には学歴や実務経験が必要

建築士の資格には、一級建築士・二級建築士・木造建築士の3つがあり、それぞれの資格で設計できる建物の規模や受験難易度などに差があります。

高齢化や試験難易度の高さから人手不足が問題視されており、建築士の有効求人倍率は非常に高いのが特徴です。

どの建築士資格を取得する場合にも、学歴や実務経験が必要なので、計画的に準備する必要があります。

建築士として働きたいのなら、GATEN職がおすすめです。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

- GATEN職の特徴現場系のお仕事全般の求人を掲載している

- 建築業界の求人だけで7,000件以上掲載されている

- 正社員からアルバイトまで様々な雇用形態の求人を見つけられる

- 希望条件を詳細まで絞って検索できる

- 動画から求人を探すことができる

「GATEN職」は、建築工事業の求人も1,555件掲載(2026年1月時点)しています。

未経験歓迎・年齢不問の正社員求人から、高収入・資格保有者歓迎・独立支援ありの求人まで、幅広く掲載しており、自分に合った職場を効率的に探せます。

また、全国各地の求人を紹介しており、幅広いニーズの方に利用していただけるのも特徴です。

面倒な会員登録なしで求人への応募もできるため、まずはサイトをチェックしてみてください。

GATEN職を利用して建設業界に飛び込み、建築士としての第一歩を踏み出してください。