電気工事士がきついと言われる理由には、以下の6つが挙げられます。

- 作業環境が過酷できつい

- 肉体労働だから体力的にきつい

- 危険を伴う作業が多い

- 休みが少ない

- 労働時間・拘束時間が長い

- 見習い時代の年収が低いと感じやすい

電気工事士は、国家資格が必要な専門職であり、電気に関する工事では欠かせない存在です。

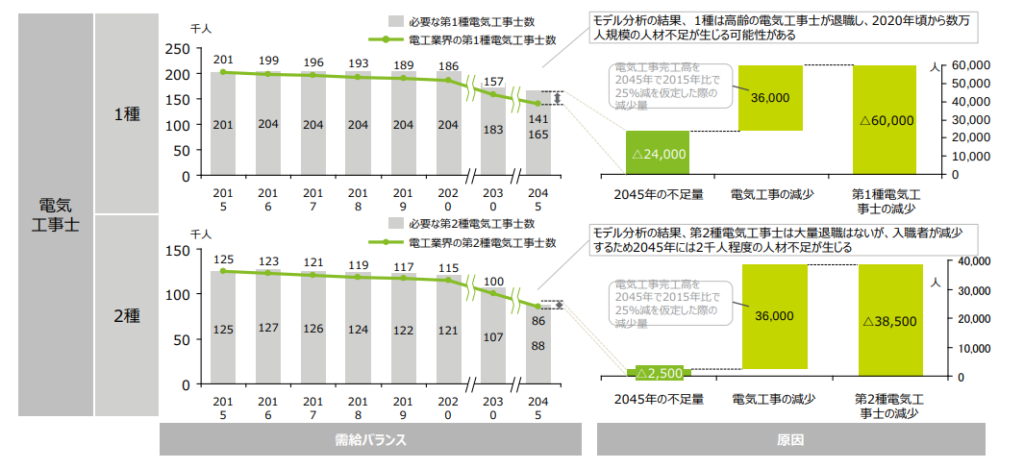

しかし、肉体的・精神的にきついといわれる職種であるため、人手不足は深刻な問題となっています。

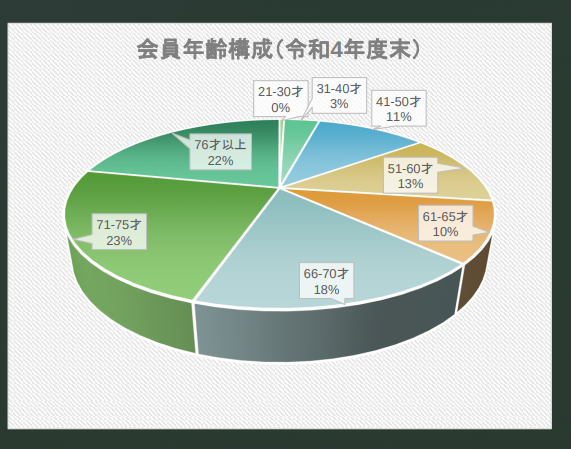

全国電気管理技術者協会連合会のデータでは、技術者の高齢化が示されています。

全国の会員を年齢別にみると66歳以上の会員が全体の66%を占めており、引退した後の若手の技術者不足は避けられない状況です。

今後、電気工事士を目指す人の中には、実際に電気工事士はきつい仕事なのか気になる人もいるのではないでしょうか。

本記事では、電気工事士はきつい仕事であるか解説します。

また、やめとけといわれる理由や向いていない人の特徴も紹介しているため、電気工事士にチャレンジしたい人は参考にしてください。

電気工事士はきつい仕事だと言われる理由

電気工事士とは、住宅・ビル・工場などにおける電気設備の工事や点検、メンテナンスを行う国家資格を持つ専門職です。

電気は現代社会に欠かせないライフラインであり、感電や火災といった事故を防ぐため、電気工事士法により有資格者しか特定の工事を行えないと定められています。

(電気工事士等)

第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

重要な役割がある電気工事士ですが、きついと言われる理由は複数あります。

作業環境の過酷さや、収入の少なさなどに不満を持つ人が多く、参入の壁が高いのも特徴です。

以下では、電気工事士がきついと言われる理由を6つ解説します。

電気工事士はきつい仕事だと言われる理由

作業環境が過酷できつい

電気工事士は、屋外や空調が効かない建物内で作業することが多く、気温や天候に大きく左右されます。

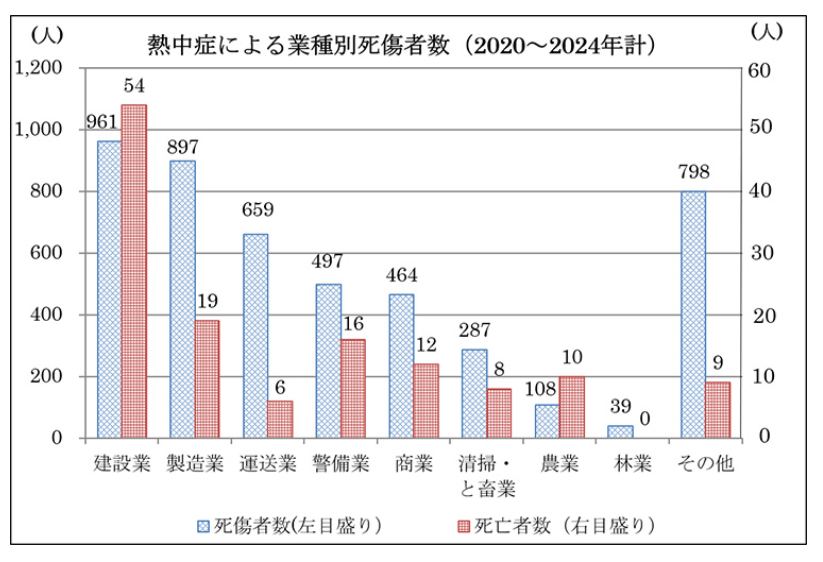

夏場は猛暑や直射日光の下での作業が続き、熱中症の危険が高まります。

熱中症による死傷者数を見ると、2024年の死傷者数1,257人中、製造業が235人、建設業が228人の順で多くなっており、死亡者数については31人のうち建設業が10人と最も多く発生しています。

夏場だけでなく、冬場は冷え込みによって手先の感覚が鈍くなり、細かな配線作業に支障をきたすこともあります。

また、騒音や振動がある建設現場で働くことも多く、精神的な負担も避けられません。

このように、電気工事士は常に過酷な作業環境で仕事をこなす必要があります。

肉体労働だから体力的にきつい

電気工事士の業務には、重い資材や器具の運搬、高所での作業、長時間の立ち仕事などが含まれます。

電線ドラムや分電盤、照明器具といった重量物を現場内で運ぶ作業は体力的な負担が大きく、特に見習いの段階では荷物運びが多いため、体力消耗が顕著です。

さらに、天井裏や床下での中腰・屈み姿勢での作業は腰や膝に負担を与えます。

体力がある人にはこなせる内容ですが、体力に自信がない人にとっては厳しい仕事となります。

危険を伴う作業が多い

電気工事士の仕事は、感電・火災・転落といった重大な事故リスクを常に伴います。

高電圧の電線を扱うため、作業手順を誤れば感電事故が発生し、最悪の場合は命に関わります。

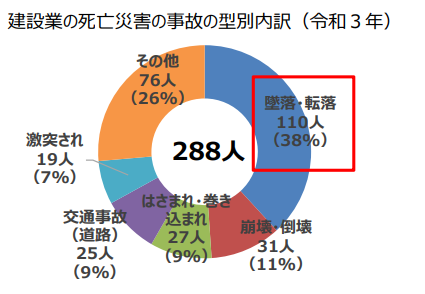

建設業界の仕事中の事故による死傷者数は減少傾向にあるものの、墜落・転落は最も多い事故です。

また、電柱や天井での高所作業は落下事故の危険があり、安全帯の装着や足場の確認が必須です。

さらに、配線の不良やショートが原因で火災が起こる可能性もあるため、細心の注意が求められます。

建設業における感電・墜落事故は毎年一定数おこるため、電気工事士が危険と隣り合わせで仕事をしていることが裏付けられています。

休みが少ない

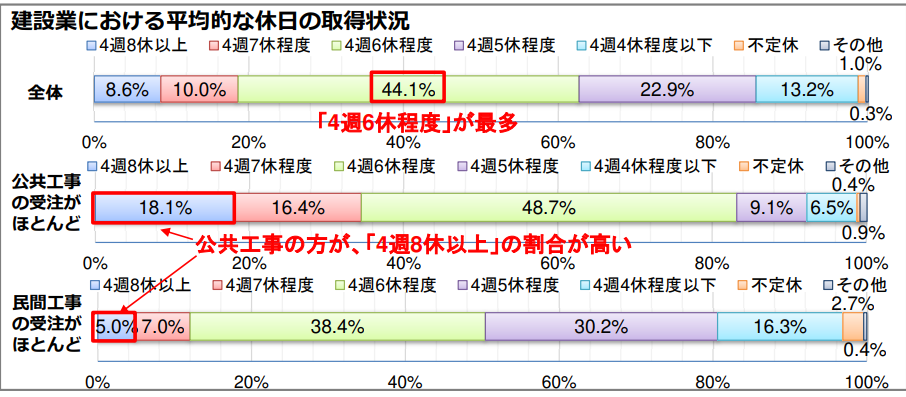

電気工事士は、工期や納期の制約から休日が取りにくい傾向にあります。

国土交通省のデータによると、4週6休程度の休みの企業が多くあります。

出典:建設業の働き方改革の推進

他産業では当たり前となっている週休2日もとれていません。

建設現場では電気工事が最終工程に含まれることが多く、他の作業の遅れが電気工事にしわ寄せされるため、休日出勤や残業が発生しやすいです。

また、鉄道や商業施設の電気工事では、稼働停止後の夜間や休日に作業を行うことが多く、不規則な勤務体系になります。

週休2日制を導入する企業も増えていますが、繁忙期や大規模工事では休みが少なくなる傾向が強く、安定した休暇取得は難しいのが現状です。

労働時間・拘束時間が長い

電気工事士は、労働時間や拘束時間が長くなりやすい仕事です。

国土交通省のデータでは、年間の総実労働時間は全産業と比べて90時間長く、20年程前と比べて、全産業では約90時間減少しているものの、建設業は約50時間減少と減少幅が少ない傾向にあります。

出典:建設業の働き方改革の推進

納期厳守が求められるため、工事工程が遅れると夜遅くまで作業が続くこともあります。

また、鉄道関連の工事では深夜作業が多く、生活リズムが不規則になりやすいです。

労働基準法の規制や働き方改革により改善が進んでいるものの、依然として現場の負担は大きく、拘束時間が長いことが電気工事士の仕事を「きつい」と感じる大きな要因の一つとなっています。

見習い時代の年収が低いと感じやすい

電気工事士は国家資格が必要な専門職ですが、見習い時代の年収は350万円程度にとどまることが多いとされています。

| 電気工事士の年収推移 | |

|---|---|

| 0年 | 約340万5,000円 |

| 1〜4年 | 約382万3,500円 |

| 5〜9年 | 約454万 |

| 10〜14年 | 約469万2,000円 |

| 15年以上 | 約568万8,000円 |

出典:電気工事士-職業詳細|職業情報提供サイト(job tag)

無資格や経験の浅い段階では任される作業が限られ、荷物運びや雑務が中心になるため、給与も低く設定されやすいです。

一人前とされるまでに2〜3年はかかるのが一般的で、この間は給与水準が上がりにくい傾向にあります。

ただし、資格を取得し経験を積むことで年収は上昇し、厚生労働省の統計では電気工事士の平均年収は約547万6,000円とされています。

初期の収入の低さは一時的なもので、長期的には安定した収入が見込める職種です。

電気工事士として働くメリット

電気工事士は、人々のライフラインを支える、需要の高い職種です。

そのため、社会への貢献度を実感しやすく、やりがいを持って仕事を継続できます。

また、電気工事士として活躍するためには、資格の取得が必須です。

資格を取得者は、就職や転職、独立の際の強みとなるため、自分の働き方に合う職場を選択できるメリットもあります。

以下では、電気工事士として働く主なメリットを紹介します。

電気工事士として働くメリット

資格を取得できる

電気工事士は国家資格であり、特定の電気工事は資格者しか行えないと法律で定められています。

主に必要な資格は、以下の通りです。

| 受験資格 | 試験内容 | 合格率 | |

|---|---|---|---|

| 第二種電気工事士 | 年齢・学歴・実務経験など制限なし(誰でも受験可能) | 学科試験(電気理論、配線設計、法規など 50問・2時間) 技能試験(配線・器具接続など、候補問題13問から出題・40分) |

学科:約50~60% 技能:約60~75% |

| 第一種電気工事士 | 学歴制限なし。ただし免状交付には実務経験3年以上が必要(第二種取得後に実務を積むのが一般的) | 学科試験(高度な電気理論、法規、施工管理、配線図など 50問・2時間20分) 技能試験(配線・高圧設備工事など候補問題10問から出題・40分) |

学科:50~60% 技能:50~60% |

| 電気工事施工管理技士1級 | 学歴+実務経験、または電気工事士資格が必要。(例:第一種電気工事士であれば実務経験なしで1級受験可/第二種は1年以上の管理経験で2級受験可など) | 第一次検定(学科:施工管理、電気工学、法規など) 第二次検定(論文・記述式:施工計画、工程管理、安全・品質管理など) |

学科:約30~50% 技能:約50~70% |

第二種電気工事士を取得すると住宅や小規模店舗で600V以下の電気工事が可能となり、第一種を取得すれば工場やビル、病院など大規模施設の高圧電気工事にも従事できます。

これらの資格を持つことで業務範囲が大幅に広がり、専門性の高い人材として企業からの需要も増加します。

資格取得は電気工事士としてキャリアを築く第一歩であり、安定した就労機会に直結します。

社会的な信用度が得られる

電気工事士は「業務独占資格」であり、資格を持つことで社会的な信用度が高まります。

電気は現代社会のライフラインであり、工事の不備が事故や火災につながる可能性があるため、有資格者にしか作業が認められていません。

電気工事士は家庭や工場、公共施設において安全な電気供給を担い、災害時には復旧作業でも重要な役割を果たします。

このように、電気工事士は地域の安全と生活基盤を支える不可欠な存在です。

AIや機械化が進んでも現場の配線や施工は人の手が必要であり、将来的にも安定した仕事と見なされています。

資格手当がつく職場もある

電気工事士の資格を取得すると、企業によっては資格手当が給与に上乗せされます。

第二種電気工事士では月額3,000円〜5,000円、第一種では5,000円〜10,000円とされ、年間で24,000円〜60,000円程度の収入増につながります。

さらに、施工管理技士や第三種電気主任技術者など関連資格を組み合わせれば、手当額はさらに拡大します。

資格手当は資格取得へのモチベーションを高め、スキルアップと収入向上の両立を可能にしています。

需要があり転職先に困らない

電気工事士は慢性的な人材不足が背景にあり、転職市場で非常に有利です。

2020年時点では第一種電気工事士の需要が供給を2万人下回るとされ、将来的にも不足が予測されています。

IoTや5G、スマートホーム、太陽光発電、EV充電設備などの普及により、電気設備の新設・改修需要は今後も拡大する見通しです。

電気工事士は「手に職を持つ」代表的な職種であり、長期的に安定して働ける点が強みです。

電気工事士に向いていない人の特徴

電気工事士は国家資格が必要になるため、他の建設業界の職種よりも年収や需要が高い傾向にありますが、向き不向きもはっきりしています。

建設業界は、過酷な環境で作業をする場面が多いため、体力に自信がある人が適しています。

また、学歴や職歴よりも、やる気次第で年収が上がる傾向にあるため、向上心をもって仕事に取り組める人であることが重要です。

以下では、電気工事士に向いていない人の特徴を解説します。

電気工事士に向いていない人の特徴

注意力がない人

電気工事士は配線接続や配電盤の調整など、ミリ単位の正確性が求められる作業が多く、注意力が欠かせません。

わずかな接続ミスでも設備不良や感電・火災事故の原因となるため、細部にまで集中できない人には不向きです。

安全意識が低い、危険に対して鈍感、マニュアル通りの作業を避ける人は特にリスクが高いとされます。

向上心や根気がない人

電気工事士は継続的な学習と根気が不可欠な職種です。

一人前になるには2〜3年の見習い期間を要し、その間に多くの知識と技術を学び続ける必要があります。

再生可能エネルギーやスマートホームといった新技術が導入される現場では、新しい工法や機材への対応力も求められます。

そのため、飽きっぽく単調作業に集中できない人、努力を継続するのが苦手な人は不向きとされます。

常に知識更新に取り組む姿勢がなければ長期的な活躍は困難です。

体力に自信がない人

電気工事士は肉体的負担の大きい作業が多く、体力が不可欠です。

電線ドラムや分電盤などの重量物の運搬、天井裏や床下での不自然な体勢での作業、長時間の立ち仕事など、日常的に体を酷使します。

さらに屋外作業が多く、炎天下や極寒での作業にも対応する必要があります。

電気工事士に向いている人の特徴

電気工事士は、配線工事、照明・コンセント設置、分電盤や配電盤の設置、設備点検など電気に関する知識や細かい作業が求められる場面が多々あります。

そのため、電気工事に興味があり、細かい作業を抵抗なくこなせる人に適した職種といえるでしょう。

また、電気工事士に学歴は関係ありせんが、専門学校や大学で電気に関する知識を身に着けている人や現場で作業工程を見ている人は、試験でも有利になります。

以下では、電気工事士に向いている人の特徴を解説します。

電気工事士に向いている人の特徴

電気工事に興味・関心がある人

電気工事士は、数ミリの誤差が事故に直結するほど正確性が求められる職種です。

配線の接続不良やわずかな施工ミスが、感電や火災といった重大事故につながる可能性があるため、作業手順を正確に守れる几帳面さと慎重さが求められます。

また、現場では高所作業や狭所作業も多く、常に安全対策を徹底する責任感が求められます。

さらに、配電盤や配線調整などでは手先の器用さや集中力の持続も必要で、短気な人や大雑把な人には不向きです。

慎重かつ正確に作業できる性格は、電気工事士にとって大きな武器となるでしょう。

丁寧・几帳面・慎重な性格の人

電気工事士は、数ミリの誤差が事故に直結するほど正確性が求められる職種です。

配線の接続不良やわずかな施工ミスが、感電や火災といった重大事故につながる可能性があるため、作業手順を正確に守れる几帳面さと慎重さが不可欠です。

さらに、配電盤や配線調整などでは手先の器用さや集中力の持続も必要で、短気な人や大雑把な人にはむいていません

慎重かつ正確に作業できる性格は、電気工事士にとって大きな武器となるのです。

コツコツと継続する力がある人

電気工事士は、習得すべき知識と技術が幅広く、一人前になるまでに2~3年の見習い期間を要するとされています。

そのため、地道に努力を積み重ねられる人が長く活躍できます。

また、再生可能エネルギーやスマートホームなど、新しい技術や工法が次々と登場するため、学習意欲を持ち続けることが不可欠です。

加えて、体力を維持するための生活習慣や健康管理も長期的な活躍に直結します。コツコツ継続できる人こそ、電気工事士としての価値を高められる職種と言えるでしょう。

電気工事士がきついと感じたときの対処法

電気工事士は、体力面や精神面できつさを感じる場合があります。

辞める選択ももちろん考えられますが、現場で培ったスキルや経験を無駄にしないためにも、考え方を変える、人に相談するなどさまざまな対処法を試してみるのもおすすめです。

以下では、電気工事士がきついと感じたときの対処法を詳しく紹介しています。

電気工事士がきついと感じたときの対処法

考え方をポジティブに変える

電気工事士の仕事を「きつい」と感じるときには、考え方を前向きに変える工夫が重要です。

まず、自分でコントロールできる範囲に意識を集中し、できることを一つずつ積み重ねる姿勢が役立ちます。

さらに、勉強会や研修を通じて新しい知識を習得すれば、自分の成長を実感でき、仕事へのモチベーション維持に直結します。

このように視点を切り替え、長期的に学びや経験が資産となると捉えることが、精神的な安定につながります。

信頼できる人に相談する

仕事の負担を一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することは、厚生労働省が推奨するメンタルヘルス対策の基本です。

上司や先輩に悩みを共有することで、現場特有の解決策を得られる場合があります。

また、家族や友人に話すだけでも心理的ストレスが軽減されることが心理学の研究で確認されています。

組合活動や業界コミュニティへの参加も有効で、同業者との情報共有や意見交換を通じて、自分だけが抱える悩みではないと認識できる点も大きな支えになります。

転職活動を行う

電気工事士の資格や経験は、転職市場で高く評価されるため、環境改善を目的とした転職活動は有効です。

求人情報サイトによると、電気工事士関連の有効求人倍率は3.8倍と全職種の求人倍率1.22倍(令和7年7月時点)よりも高い傾向にあります。

現在の職場で労働時間や給与に不満を感じる場合、公共工事を扱う企業や資格手当を支給する企業への転職で、年収や労働環境が改善する事例もあります。

さらに、施工管理や設備設計、保守管理といった関連職種へキャリアチェンジする道もあります。

転職活動は「リセットの機会」として、自身のスキルをより良い条件で活かせる場を探す手段となり、長期的なキャリア形成にも有効です。

電気工事士に関するよくある質問

電気工事士になるためには、仕事内容や年収、職場環境などを事前に把握しておくと、入社後もギャップなく仕事を継続できます。

以下では、電気工事士に関するよくある質問を紹介します。

電気工事士に関するよくある質問

電気工事士はやめとけって本当?

「電気工事士はやめとけ」と言われる理由には、仕事の特殊性と労働環境があります。

電気工事士は国家資格が必要で、建物や工場の配線、設備の設置・点検などを行いますが、感電や墜落といった労働災害リスクが高い職種です。

また、業界全体が慢性的な人手不足であるため、繁忙期には長時間労働になりやすく、肉体的・精神的な負担も少なくありません。

一方で、電気工事士は需要が安定しており、資格を持つことで就職・転職に有利で、将来的な独立や高収入も可能です。

つまり「やめとけ」という声はリスクや厳しさを指すものであり、安定した需要と資格の強みを理解したうえで、自分に適性があるかを見極めることが重要です。

電気工事士は楽な仕事?

電気工事士の仕事は「楽」とは言い切れません。

理由として、まず身体的な負担があります。

屋根裏や床下、狭い天井裏など姿勢が制限される環境での作業が多く、配線や器具の取り付けでは長時間の中腰や腕を上げた姿勢を強いられることもあります。

さらに、現場は天候や工程に左右されるため、工期が迫ると残業や休日出勤になるケースも珍しくありません。

結論として、電気工事士は専門的知識と技術を要し、責任も伴うため「楽な仕事」ではなく、技能職としての厳しさと安定性を併せ持つ職種だといえます。

電気工事士はきつい部分もあるが社会貢献ができる仕事

電気工事士は、体力的・精神的にきつい部分もあります。

一方、電気は生活に欠かせないものであり、感電や火災といった事故を防ぐためにも電気工事士は欠かせません。

社会貢献の実感があり、仕事に誇りを持ちなが仕事を続けられる点が魅力です。

国家資格を取得する必要はありますが、需要が高く、求人も豊富にあるため、将来性ある職種といえます。

電気工事士として活躍したい人は、未経験でも挑戦可能な求人を多数取り扱う「GATEN職」の利用がおすすめです。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

- GATEN職の特徴電気工事士の求人の取り扱い多数

- 建築業界の求人だけで7,000件以上掲載されている

- 正社員からアルバイトまで様々な雇用形態の求人を見つけられる

- 希望条件を詳細まで絞って検索できる

- 動画から求人を検索できる

「GATEN職」は、電気工事士の求人も656件掲載(2026年1月時点)しています。

未経験者・年齢不問の正社員求人はもちろん高収入・資格保有者歓迎・独立支援ありの求人まで、未経験・経験者関係なく自分に合った職場を効率的に探せます。

会員登録なしで求人への応募もできるため、まずはサイトをチェックしてみてください。