建設業で独立・開業・起業する方法は、3パターンです。

- 一人親方

- フランチャイズ

- 法人

「手に職」をつけられる建設業は、技術さえあれば一人親方(個人事業主)や法人として、独立も視野に入れられます。

実際、国土交通省の報告によると2019年時点で一人親方の数は約51万人となっていて、建設技能者全体の15.6%にあたります。

引用:国土交通省

第1回 建設業の一人親方問題に関する検討会(一人親方の推計人数等)

本記事では、建設業で独立・起業・開業するときに必要な資金や資格、許可※などを解説します。

- 建設業で独立・開業するには、最低100万円の資金が必要

- 必須の許可や資格はないが、1件500万円以上の工事を請け負うなら建設業許可が必要

※参考:国土交通省「建設業法」

必要な資金や手続き・独立後の年収も解説しているため、建設従事者で独立を検討している人は参考にしてくだださい。

「GATEN職」では、建設業で独立を目指す方を応援する企業だけを集めた特集を無料で公開しています。

都道府県別の掲載となっており、気になる地域やお住まいの地域を選択するだけで、独立に成功した社長の体験談やメッセージを確認できます。

「この会社で、独立に向けての経験を積みたい!」「この社長のもとで成長したい!」と思えば、そのまま応募の可能です!

特集では、資格取得の費用補助や独立のためのノウハウを共有してもらえる等、建設業で独立したい方が経験を積みながら働ける企業を集めて紹介しています。

未経験の方や転職先の候補を探している方はぜひチェックしてください!

建設業で独立・開業・起業する方法

建設業で独立・開業・起業する方法は、3パターンあります。

| 形態 | 特徴 |

|---|---|

| 一人親方 | 個人事業主として自分の技術と道具で仕事を請け負う |

| フランチャイズ | 大手電気工事チェーンやサービスブランドに加盟して仕事を受ける |

| 法人 | 株式会社や合同会社として登記し、従業員を雇って事業を拡大 |

小規模で自由に働きたいなら一人親方、安定した集客とサポートを求めるならフランチャイズ、規模拡大や大きな案件を狙うなら法人化が一般的な選択肢となります。

以下では、それぞれの独立・開業・企業する方法を詳しく解説します。

まずは一人親方として独立する

建設業で独立する一般的な方法は、最初は従業員を雇わずに、一人親方(個人事業主)として独立することです。

一人親方としての独立には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

一人親方として独立するメリット

- 仕事の受注やスケジュールが自分で決められるなど、自由度が高い

- 法人化の必要がなく、大きな設備投資も不要な場合が多く、初期費用が比較的少ない

- 従業員を雇わないため、人件費がかからない

一人親方として独立するデメリット

- 天候や景気の影響を受けやすく、収入が不安定になりやすい

- 一人で仕事をするため、体調不良やケガをした際に、収入が途絶えるリスクが高い

- 法人に比べて、取引先から信用されにくい

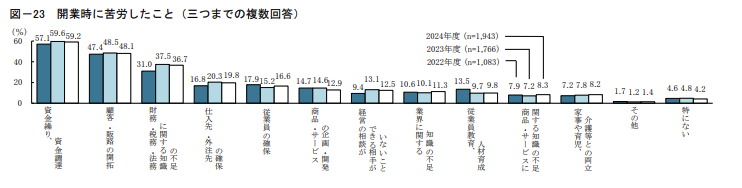

日本政策金融公庫が開業1年以内の企業に行った調査によると、開業時には資金繰りで苦労する場合が最も多いことがわかりました。(引用:日本政策金融機構 2024年度新規開業実態調査)

しかし、一人親方で独立する場合には、資金が比較的少なくて済むのが大きなメリットです。

一人親方として独立するには、次のようなステップで進めるのが一般的です。

建設業で独立する際の流れ

- 建設業の会社で働く

- 技術が身につき、資金も用意できたら、一人親方として独立する

- 独立後、軌道に乗ったら従業員を雇う

独立後、軌道に乗ったら従業員を雇うこともできます。

建築業には建築系と土木系がありますが、建築系の方が一人親方として独立しやすいと言われています。

| 建築系 | ・住宅・ビル・商業施設など、建物の新築・改築・増築などをする ・工事規模が比較的小さいものが多く、一人で作業できる内容が多いので、一人親方に向いている |

|---|---|

| 土木系 | ・道路・橋・トンネルなど、社会インフラを支える構造物を建設する ・工事の規模が大きく、一人で作業できない場合が多いので、一人親方には不向き |

建設業の中でも独立しやすい職種

- 大工

- 型枠

- 塗装

- 左官

- クロス貼り など

独立しやすい建築系の職種は、建設業専門求人サイト「GATEN職」で1,500件以上紹介されています。

フランチャイズで独立する

建設業で独立するなら、フランチャイズに加盟する方法も考えられます。

従業員を雇わず、一人で独立しようと考えている人も、建設業のフランチャイズに加盟できます。

建設業では、主に住宅メーカーやリフォーム業者を中心にフランチャイズを展開しています。

フランチャイズを展開している主な企業

- アイフルホーム (LIXIL住宅研究所)

- アエラホーム

- クレバリーホーム

- R+house (アールプラスハウス)

- 地盤ネット株式会社

建設業のフランチャイズで独立すると以下のようなメリットやデメリットがあります。

建設業のフランチャイズで独立するメリット

- ブランド力を活かして、営業活動がしやすい

- 本部からの研修やマニュアルの提供、サポートが受けられる

- 広告や資材の仕入れを本部が一括して行うので、コストの削減や業務の効率化が可能

建設業のフランチャイズで独立するデメリット

- 売り上げの一部をロイヤリティーとして支払う必要がある

- 価格設定や業務内容などに制限がある場合が多く、経営の自由が制限される

- 本部の方針に左右されやすい

フランチャイズには、すでに軌道に乗っている会社のブランドを利用できるので、集客しやすいというメリットがあります。

「独立しても仕事を取れるか不安」という方にとっては、心強いシステムです。

さらに、会社経営のサポートを受けられることや、部材を一括で仕入れることによってコストダウンが図れることも、フランチャイズに加盟するメリットとして挙げられます。

しかし本部に、加盟金やロイヤリティを支払わなければならず、利益がすべて自分のものにならない点はデメリットです。

法人として独立する

建設業ではいきなり法人を設立するよりも、一人親方として独立する方法が一般的です。

しかし事業が軌道に乗ってきたら法人化、つまり会社を作ったほうが、メリットを感じられる場合もあります。

法人化のメリット

- 節税になる

- 自分は現場での作業より、経営に集中することも可能

- 個人事業主より社会的な信頼で勝っているため、銀行等からの融資を受けやすい

- 経営者は自分に給料を支払えないが、役員報酬を得られる

法人化のデメリット

- 社会保険や労働保険などの手続きが複雑

- 経営知識が必要

一人親方として経験を積み、着実に実績を重ねていくのが現実的であり、多くの職人が選んでいる道です。

将来的にチームや社員を持つような規模に成長した時には、法人化を検討すると、さらに安定した経営と信頼を得られるでしょう。

建設業で独立・開業・起業するために必要な資金

建設業で独立・開業・起業する際に必要な資金は、業種の規模・形態(個人事業主/法人)や取り扱う工事内容によって変動しますが、一般的には100万円〜1,000万円程度が目安とされています。

特に建設業では「材料費や人件費の立て替え」が多いため、最初に用意する運転資金(最低でも3ヶ月分の経費相当)が重要です。

資金不足になると黒字倒産のリスクも高まるため、自己資金だけでなく融資やリースの活用も一般的です。

以下では、建設業で独立・開業・起業するために必要な資金を紹介します。

建設業で独立・開業・起業するために必要な資金

一人親方なら最低100万円

建設業で独立するために必要な資金は、労働局承認の一人親方団体労災センターによると、一人親方なら最低でも100万円です。

一人親方としての独立に必要な資金の内訳は次の通りです。

| 内訳 | 詳細 | 必要な資金の目安 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 車両や工具など、独立時に必要となる一時的な費用 | 20〜30万円程度 |

| 運転資金 | 材料費や交通費など、仕事をするために日々必要となる費用 | 20〜30万円程度 |

| 生活費 | 収入が入ってくるまでの間に生活を維持するために必要な費用 | 毎月20万円とすると3ヶ月で60万円程度 |

自宅を事務所として利用すれば、事務所を借りる費用や、事務所のネット回線や備品の費用も0円で済みます。

絶対に欠かせない資金は、工具を買うお金や、3ヵ月分の材料の仕入れに必要な費用、当面の生活費です。

最低でも、「3ヵ月以上は余裕をもって生活や材料の仕入れができる資金」を用意しておくことをおすすめします。

「独立したいが資金面が心配…」「まずはスキルを磨きながら独立資金を貯めたい」という方は、「GATEN職」を活用してみてください!

独立支援ありの求人は約758件掲載していますので、その中からさらに、独立資金作りのために年収アップを狙える仕事を探してみましょう。

さらに「GATEN職」では、独立を積極的に応援する「独立支援企業」だけを集めた特集も公開しています。

独立資金を貯めつつ、独立のためのノウハウを身につけられる環境で働きたいという方はぜひチェックしてください!

会社設立なら500~1,000万円

建設業で独立するにあたって、会社を設立するなら、必要な資金は500~1,000万円が目安です。

建設会社を作るときは、次の3種類の費用がかかります。

| 建設業の独立資金の内訳 | 詳細 |

|---|---|

| 株式会社や合同会社を設立する費用※1 | 株式会社:約22~24万円 合同会社:約10万円 |

| 事務所を構える費用 | 保証金:賃料の6~12カ月分 ネット回線や家具・備品の費用も必要 |

| 建築業許可取得のための自己資本※ | 原則として500万円以上 |

※1 株式会社や合同会社を設立する費用の内訳

・収入印紙代:4万円

・定款認証手数料:3~5万円

・謄本発行手数料:約2,000円

・登録免許税:株式会社なら15万円、合同会社なら6万円※

※1件あたりの請負代金が500万円を超える、大きな工事を受注する場合のみ

事務所を構える費用や、特に大きな工事を受注するときに必要な建築業許可の取得費用を合計すると、500~1,000万円は必要になります。

建設業で独立した場合の平均年収

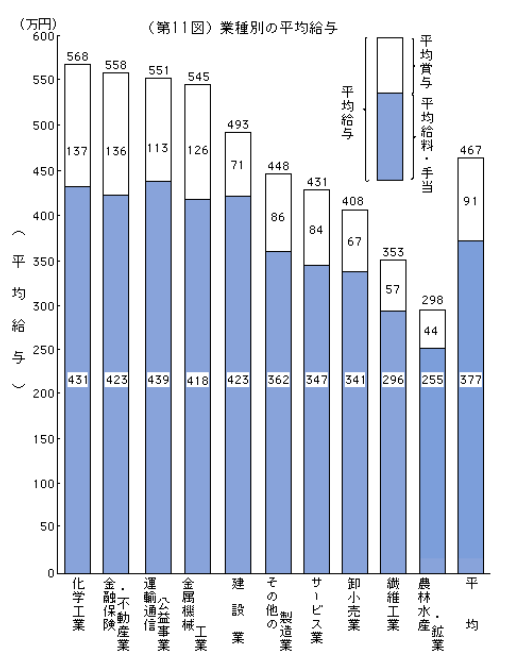

建設業で独立した場合、一人親方(個人)の平均年収は581万円です。

国税庁が発表する平均給料によると、建設業界全体の平均年収が493万円のため、一人親方の年収は平均を上回ります。

出典:平均給与|国税庁

建設業で独立した場合の年収のベース(収入の源泉)は、会社員時代の「給与」とは異なり、自分が受注した工事の売上(粗利益)から経費を差し引いた残りとなります。

運転資金が十分にないと、売上があっても入金までの資金繰りで詰まり、年収に直結しません。

以下では、建設業界で独立した場合の平均年収について解説します。

建設業で独立した場合の平均年収

一人親方(個人)の平均年収は597万円

.png)

引用:全建総連東京都連合会 2023年(R5年)賃金調査報告書

全建総連東京都連合会が発行した『2023年賃金調査報告書』によると、法人化せずに独立した一人親方(個人)の2023年の平均年収は、597万円です。

年収が高い職種には、防水工、設備工、配管工など、専門性の高い職種が挙げられます。

一方、 解体工や左官工などは、平均年収がやや低くなる傾向が見られます。

大手ゼネコンやリフォーム会社など、安定した元請けから仕事を受注している一人親方は、年収が高くなるでしょう。

なお「法人・厚生年金加入の一人親方」の平均年収は599万円、「法人だが厚生年金には加入していない一人親方」の平均年収は450万円でした。

町場の大工・工務店の一人親方の平均年収は543万円

.png)

引用:全建総連東京都連合会 2023年(R5年)賃金調査報告書

全建総連東京都連合会によると、一人親方の平均年収は、現場によって違いがあります。

特に町場の大工・工務店は、地域経済や個人の人脈に左右されやすいため、収入が不安定になるリスクがあります。

また、経験年数や技術力、人脈、営業力などによって、同じ町場の大工でも年収には大きな差があり、高年収を稼ぐ一人親方もいれば、平均に満たない人もいるのです。

特に回答が多かった「町場の大工・工務店」や、「施主から直接請」の一人親方の平均年収は、以下の通りです。

| 現場 | 一人親方の平均年収 |

|---|---|

| 町場の大工・工務店 | 543万円 |

| 施主から直接請 | 586万円 |

| リフォーム・リニューアル会社 | 571万円 |

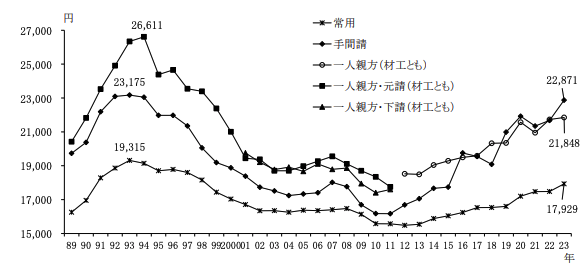

独立した人のほうが賃金は高い

引用:全建総連東京都連合会 2023年(R5年)賃金調査報告書

全建総連東京都連合会の調べでは、2023年における常用の平均日当が17,929円であったのに対して、一人親方の平均日当は21,848円でした。

会社員は、会社の業績や個人の評価に応じて給与が支払われますが、個人事業主は自身の仕事の単価や受注量、効率がそのまま収入に直結します。

そのため、スキルや営業力が高ければ、会社員時代よりもはるかに高い年収を稼ぐことが可能です。

また、個人事業主の賃金は、材料費や交通費、工具代などの経費を差し引く前の売上総額で計算します。

売上から経費を差し引いたものが所得となり、所得から税金や社会保険料を支払うため、手取り額は表示されている年収よりも低くなるのが特徴です。

建設業では、会社に雇われて働くよりも、一人親方として働いた方がより多くの賃金を稼げる可能性があります。

一人親方の方が多くの賃金を稼げる理由

- 会社の取り分が発生しない

- 自分で報酬の交渉ができる

- 仕事量が多いほど収入が増える

求人企業の社長からのメッセージや、独立に成功した社長が語る、企業してよかったこと・大変だったこと、・設業で起業するメリット等、独立を目指すうえで参考になる体験談も無料で公開しています。

未経験歓迎や、独立後に必要となる経理や事務処理のノウハウ伝授等、手厚いサポート体制の独立支援企業を集めていますので、ぜひチェックしてください!

建設業で独立するために必要な資格・許可

建設業で独立するにあたって、1件あたりの請負代金が500万円以下の軽微な工事だけを受注するなら、必須の資格はありません。

建設業で独立するために必要な資格・許可

しかし開業届は出しておくことをおすすめします。

「開業届」は、事実発生日から1ヶ月以内に提出することが所得税法で義務付けられています。

また、独立後に大規模な工事をするなら、「建設業許可」や「専任技術者になれる資格」が必要です。

開業届

建設業で独立する場合、税務署に開業届を提出してください。

開業届は提出しなくても罰則はありませんが、提出すると以下のようなメリットがあります。

建設業で開業届を提出するメリット

- 青色申告ができるようになる(青色申告をすると最大65万円の控除が受けられるなどのメリットがある)

- 事業として正式に認められ、元請け会社などから信頼が得やすくなる

- 融資を申し込む際に、開業届の写しが必要な場合が多い

- 労災保険に特別加入できる

開業届の提出方法は以下の通りです。

| 開業届の提出方法 | |

|---|---|

| 手続対象者 | 個人で事業を始める全ての人 |

| 提出時期 | 開業した日から1ヶ月以内が目安(遅れても罰則はない) |

| 作成・提出方法 | e-Taxで届出書を作成の上、e-Taxから提出 「個人事業の開業・廃業など届出書」を記入し、持参または送付により提出 |

| 添付書類 | 基本的には不要だが、マイナンバーを記載した申請書などで提出する場合、本人確認書類の提示または写しの添付が必要 |

| 提出先 | 開業する事務所の所在地を管轄する税務署 |

(詳しい提出方法は、国税庁のホームページを参照してください)

建設業許可

一人親方・法人問わず、工事1件あたりの請負代金が500万円以下※なら、建設業で独立するときに建設業許可は不要※です。

請負金額が1件500万円を超えるなら、一人親方でも、次の建設業許可が必要だと建設業法によって定められています。

建設業許可を受けるメリット

- 500万円以上(建築一式工事なら1,500万円以上)の大きな仕事を請け負えるようになる

- 元請け業者などの取引先から信頼度が上がる

- 公共工事の入札に参加できる

- 金融機関などからの信用が得やすくなり、融資や補助金の申請で有利になる

建設業許可には、営業範囲や工事の受注形態の違いで種類が分かれています。

建設業許可の種類

- 知事と大臣…1つの都道府県にだけ営業所があるなら「知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所があるなら「大臣許可」が必要

- 一般建設業と特定建設業…「特定建設業許可」は元請として工事を受注し、大規模工事をする(下請金額が4,500万円以上、建築工事一式の場合は7,000万円以上)ときにのみ必要。それ以下の工事では、「一般建設業許可」が必要。※なお工事1件あたりの請負代金が500万円以下なら、建設業許可そのものが不要。

※1件の請負代金が1,500万円未満だとしても、建築工事一式・木造住宅・延べ面積が150平方メートル未満(うち2分の1以上が住宅)の条件をすべて満たすなら、建設業許可は不要です。

建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

建設業許可の要件

- 建設業務の管理責任者がいる

- 専任技術者がいる

- 営業所に専任技術者が配置されている

- 法令違反や不正行為の履歴がないなど、誠実性がある

- 500万円以上の自己資金や、500万円以上の資金を調達する能力がある

- 建設業許可の取消を受けて5年以内であるなど、欠格事由に該当しない

建設業許可は29の業種に分かれているため、受注する工事に応じて取得してください。

専任技術者になれる資格

「建設業許可」を取得するために必要な条件には、専任技術者になれる資格が含まれています。

専任技術者になるには、以下のような条件を満たす必要があります。

| 専任技術者になれる資格を取る条件 | |

|---|---|

| 国家資格を持っている | 1級建築施工管理技士などの資格があれば、学歴や経験年数に関係なく専任技術者になれる |

| 実務経験が一定年数ある | 許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験がある |

| 指定学科の卒業と実務経験がある | 高校(指定学科)卒業後5年以上の実務経験

大学(指定学科)卒業後3年以上の実務経験 |

受検資格が不足していると感じる方は、建設業専門求人サイト「GATEN職」で、経験を積める職場を探してみてください。

「GATEN職」では建設業の独立を応援する企業だけを集めた特集を公開しています。

中には資格取得のためのテキスト・参考書購入費用のサポートや、会社の備品を使用して実技試験の練習をさせてくれる企業もあります。

受験資格として必要な実務経験を積みつつ、独立資金作りと資格試験対策を両立できる職場を豊富に掲載していますのでぜひチェックしてください!

建設業で独立・起業する流れ

建設業で独立・起業を成功させるにも、事前に必要な準備と独立までの具体的な流れを理解しておくことが大切です。

経験や資格を積み上げることで、独立後に安定して案件を獲得できる基盤を整えられます。

また、資金や事務所の準備、行政手続きなども計画的に進めましょう。

建設業で独立・起業する流れ

企業で働き実務経験を積む

建設業で独立するためには、まず現場で実務経験を積むことが欠かせません。

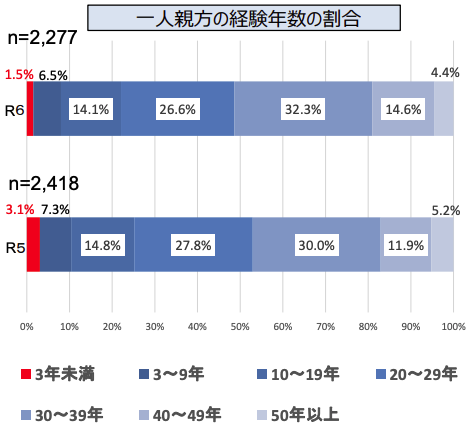

国土交通省が建設業の一人親方に行ったアンケートによると、経験年数3年未満の一人親方はごく僅かであることがわかりました。(引用:国土交通省 賃金・法定福利費・安全衛生経費等に係るアンケート調査)

独立後には全ての業務が自己責任になるため、ある程度のスキルや経験がないと、トラブルや赤字につながります。

大工や施工管理の現場で働くことで、技術力だけでなく安全管理や顧客対応など、独立後に必要となるスキルを身につけられます。

また、「建設業許可」を取得するために必要な条件には、専任技術者になれる資格の取得が含まれます。

専任技術者になれる資格の取得には、基本的に一定の実務経験が必要です。

また、現場で実務経験を通じて人脈を築くことで、将来の案件獲得にも繋げられます。

企業で経験を積むメリット

- 現場で必要な技術を習得できる

- 安全管理や顧客対応を学べる

- 独立後に役立つ人脈を築ける

- 建設系資格受験のために必要な実務経験の条件を満たせる

専任技術者になれる資格を取得する

建設業で請負金額が500万円以上、建築一式工事で請負金額1,500万円以上、延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事を受注するには、建設業許可が必要となります。

建設業許可を取得する場合、「専任技術者」になれる資格が必要になります。

専任技術者になれる資格には、具体的には施工管理技士や建築士、技術士といった国家資格、または職業能力開発促進法に基づく技能検定などがあります。

資格があれば、専任技術者になれる従業員を雇わなくても、一人親方として自ら専任技術者になることができます。

資格取得は独立後の事業規模を広げるためにも重要ですので、企業で働きながら取得を目指すのが理想です。

| 専任技術者になれる主な資格 | |

|---|---|

| 施工管理技士 | 土木・建築・電気など分野ごとに国家資格として設けられている |

| 建築士 | 設計・施工の両面で幅広く活躍できる国家資格 |

| 技術士 | 高度な専門知識を持つ技術者として認定される国家資格 |

また、建設業界に特化した求人サイト「GATEN職」では、建設業で独立を目指す方を応援する企業だけを集めた特集を紹介しています。

参考書代、受験代などの費用面のサポートを受けられることもあれば、会社の材料や道具を使って一緒に練習しながら教えてもらえる企業もあります。

特に、建築士、施工管理技士のような比較的難易度が比較的高い国家資格は、取得までに時間がかかることも多いです。

「GATEN職」で紹介する独立応援企業であれば、収入を維持しながら資格取得に向けたスキルアップが可能です。

掲載企業は全て求人募集中なので、以下からぜひチェックしてください。

道具や事務所の準備

独立後に必要となるのが、事務所や仕事に使う工具類です。

事務所は自宅の一部を活用しても構いませんが、信用度を高めるために賃貸オフィスを利用するケースもあります。

建設業で一人親方として独立するには、次のような物品が必要です。

一人親方として独立するのに必要な物品

- 専用工具:ドリルなどの電動工具やハンマーなどの手工具一式など

- 作業着・安全装備:作業服や安全靴、ヘルメットなど

- 車両:トラックや軽バンなど

- 事務用品:デスクやパソコン、インターネット環境、電話回線など

- 営業活動に必要な備品:名刺やチラシなど

デスクやパソコン、インターネット環境、電話回線などの事務設備に加え、工事に必要な工具も揃える必要があります。

リースを利用すれば初期費用を抑えられますが、開業当初は資金不足になりやすいため、使えるものは手持ちのものを活用しても問題ありません。

事務所・道具の準備ポイント

- 事務所は自宅兼用または賃貸で確保

- デスク・パソコン・通信環境の整備

- 工具は購入またはリースを活用(手持ちのものも可)

開業届を提出

建設業で一人親方として独立する場合、まず税務署に開業届を提出する必要があります。

提出後に交付される開業届の控えは、助成金の申請や銀行口座の開設などで必要になるため必ず保管しておきましょう。

銀行口座はプライベートの口座を兼用するのではなく、新たに事業用口座を作って分けて管理すると、帳簿付けがしやすくなります。

開業届提出のポイント

- 開業届は税務署に提出する

- 控えは助成金や口座開設に必要

- 口座はプライベートと事業用で分けるのがおすすめ

建設業許可を取得する

建設業では、請負金額が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を受注する場合、建設業許可の取得が義務付けられています。

許可がなくても小規模工事は請け負えますが、公共工事の受注や元請けからの信頼獲得を考えると取得しておくメリットは大きいです。

建設業許可を得るには、経営業務の責任者の配置、専任技術者の在籍、一定の資本金や財産的基盤、誠実性などの条件を満たす必要があります。

建設業許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がり、安定した経営につながります。

| 建設業許可の主な要件 | |

|---|---|

| 経営業務の責任者 | 一定の実務経験を有する責任者が必要 |

| 専任技術者 | 資格や経験を持つ技術者を営業所に配置 |

| 財産的基盤 | 資本金や自己資本など安定した経営基盤を有すること |

| 誠実性 | 契約において不正や不誠実な行為を行わないこと |

独立し仕事を受注する

独立後は、元請けや工務店、ハウスメーカーなどから案件を受注するのが一般的です。

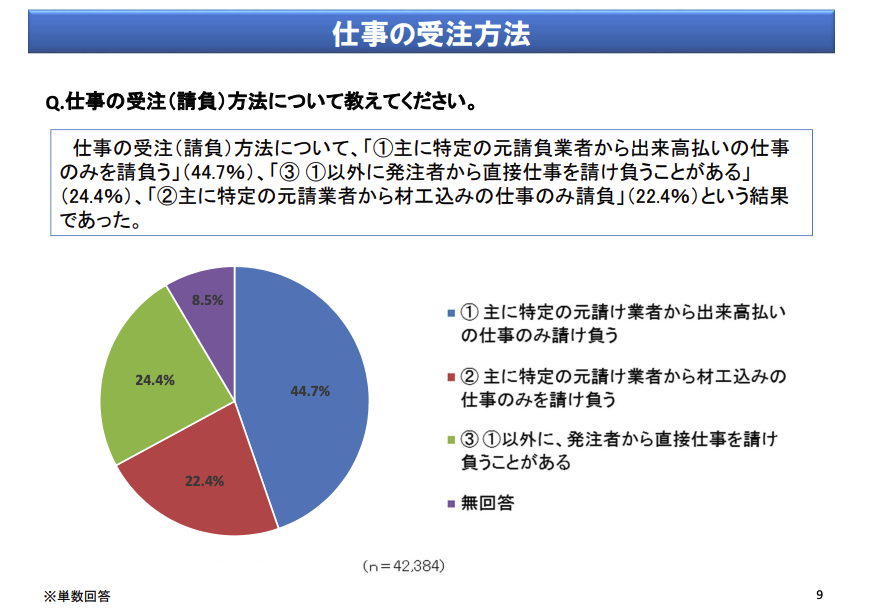

厚生労働省の調べによると、一人親方のうち約65%が元請けから仕事を請け負って働いています。(厚生労働省 建設業一人親方の働く実態等に関するアンケート調査結果(平成30年度実施))

元請けから継続的に仕事を確保するためにも、独立前から営業力を磨くとともに、取引先候補との関係を築いておくことが重要です。

また、法人化することで社会的信用度が高まり、より大規模な案件を受注できる可能性が広がります。

仕事を安定的に受注するためには、技術力だけでなく営業力や人脈作りも不可欠です。

仕事を受注するためのポイント

- 元請けや工務店との信頼関係を構築する

- 法人化により信用度を高める

- 技術力だけでなく営業力も磨く

建設業で独立・起業・開業する際のよくある質問

建設業界で独立・起業・開業する場合は、制度の内容を理解する、提出に必要な書類などを事前に用意するなどの準備が必要です。

以下では、独立・起業・開業に関するよくある質問を紹介します。

建設業で独立するために必要な資格・許可

建設業は独立しやすい?

建設業は独立しやすい業種の一つです。

その理由は、スキルや経験があれば一人でも仕事ができるためです。

特に、大工や配管工、電気工などの専門職は、資格と実務経験を積むことで独立が可能です。

高価な機械や設備がなくても、自身の道具と軽トラックがあれば始められます。

ただし、独立後の仕事の確保が収入を大きく左右します。

リスクを理解し、準備をしっかり行えば、建設業での独立は十分現実的と言えるでしょう。

建設業で儲かる業種とは?

建設業で特に利益を上げやすい業種は、専門性の高い職種や資格が必要な分野です。

| 業種 | 特徴 |

|---|---|

| 一級建築士 | 建物の設計や監理を行う専門職で、資格取得の難易度が高い分、高収入を得やすいです。大規模なプロジェクトに関わることも多く、高い年収が期待できます |

| 防水工・塗装工 | 建物の防水や外壁の塗装は定期的なメンテナンス需要があり、仕事が途切れにくい傾向にあります。特に防水工事は、専門技術が必要で競合が比較的少ないため、利益率が高 |

| 設備工・電気工事士 | 空調や配管、電気設備など、生活に不可欠なインフラを扱うため需要が安定しています。技術や知識が不可欠で、資格取得によってさらに単価の高い仕事を受注できま |

これらの業種は、独立して一人親方として働く場合、自身のスキルや人脈次第でさらに収入を伸ばすせます。

ただし、高い技術と専門性が求められるため、経験と資格を積み重ねることが重要です。

全建総連東京都連合会の調べでは、配管工(2万4,771円)や防水工(2万4,331円)、設備工(2万4,193円)などが、一人親方としての1日あたりの賃金が高くなっています。(引用:全建総連東京都連合会 2024年(R6年)賃金調査報告書)

建設業の独立・開業・起業で失敗しないためには資金繰りに余裕が必要

建設業の独立・開業・起業は、年収の大幅アップや自分に合う働き方で仕事が進められるなどのメリットがあります。

しかし、さまざまな手続きを自分で進める必要があり、期限内の提出も必須です。

建設業の独立で失敗しないためには、仕事を得られたとしても「黒字倒産」しないように、余裕を持った資金を用意しましょう。

独立しやすい建築系の職種は、建設業専門求人サイト「GATEN職」で検索できます。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年2月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

- GATEN職の特徴現場系のお仕事全般の求人を掲載している

- 建築業界の求人だけで7,000件以上掲載されている

- 正社員からアルバイトまで様々な雇用形態の求人を見つけられる

- 希望条件を詳細まで絞って検索できる

- 動画から求人を探すことができる

GATEN職は、会員登録なしで建設業の求人に応募できる求人サイトです。

7,000件以上の求人の中には、資格取得を費用面・技術面でサポートしてくれる独立歓迎の職場も多数あります。

まずは建設業の会社で経験を積みながら、将来的に独立・開業・起業を目指してみてはいかがでしょうか。

「GATEN職」の独立歓迎の求人はこちら