建設業で経験を積み、そろそろ一人親方として独立したいと考えていても、なかなか思うように準備が進まないと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

2019年時点で一人親方の数は約51万人であり、建設技能者全体の15.6%を占めています。

引用:国土交通省

第1回 建設業の一人親方問題に関する検討会(一人親方の推計人数等)

2023年時点で、一人親方の給与を年収換算すると約546万円(材料持ちの場合)となり、日本の平均給与約460万円を大きく上回っています。

参考:全建総連東京都連合会

職人・一人親方の賃金推移 平均賃金

しかし、独立するためには、開業届の提出や労災保険の加入、資金の準備など、さまざまな手続きが必要です。

準備を怠ると開業後に資金繰りが厳しくなったり、仕事をスムーズに受注できなかったりするリスクがあります。

本記事では、一人親方として独立するために必要な公的手続きや事前準備について詳しく解説しますので参考にしてください。

なお開業届や青色申告の書類などは、国税庁のサイトからダウンロードが可能です。

- 建設業で一人親方として独立するには、資格取得や資金準備、開業届の提出、労災保険の加入などの公的手続きが必要

- 事業用の口座やクレジットカードの作成、作業車のローン契約、人脈づくりも、独立後の安定した仕事獲得のために重要

関連記事:建設業の職人は独立すると儲かる・稼げる?一人親方の職種別平均年収ランキングを紹介

また、建設業界に特化した求人サイト「GATEN職」では、建設業で独立を目指す方を応援する企業だけを集めた特集を紹介しています。

都道府県別の掲載となっており、気になる地域やお住まいの地域を選択することで、各社の社長からのメッセージを確認できます。

「この会社で、独立に向けての経験を積みたい!」「この社長のもとで成長したい!」など、あなたの考えやビジョンに共感する企業がきっと見つかります!

掲載企業は全て求人募集中なので、未経験の方もぜひチェックしてください。

一人親方とは

一人親方とは、主に建設業などの業種で、会社に雇用されることなく個人で仕事を請け負う働き方を指します。

職人として一定の経験を積んだ後に独立し、施主や元請け業者と直接契約を結びながら事業を展開するのが一般的です。

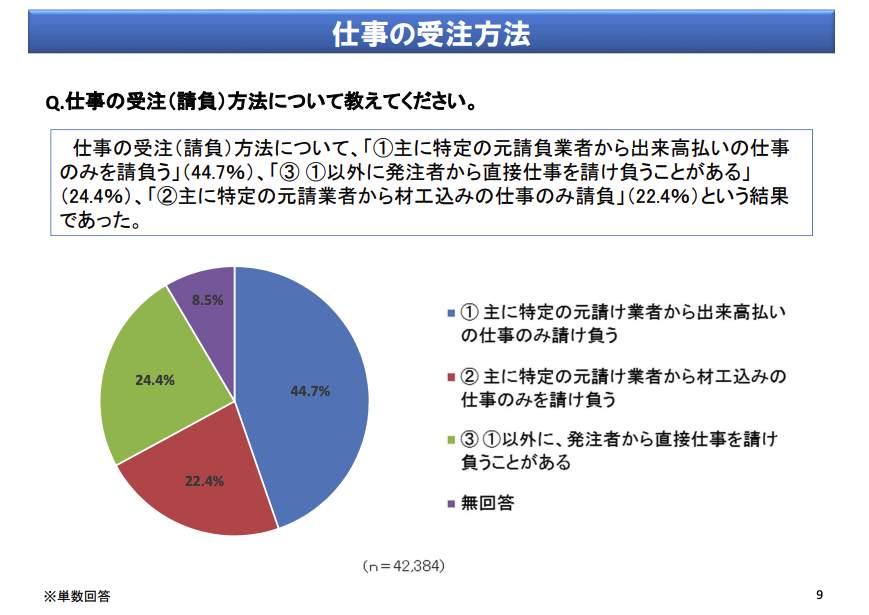

厚生労働省の調査によると、一人親方の約65%が元請けから仕事を受注して働いています。

また、約25%の一人親方は、施主から直接仕事を請け負っています。

引用:厚生労働省 建設業一人親方の働く実態等に関するアンケート調査結果(平成30年度実施)

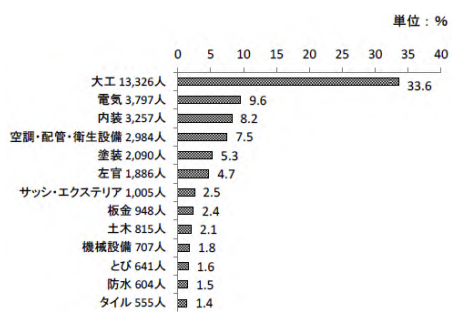

特に建設業界では、大工・電気・内装・空調・塗装などの分野で一人親方として活躍するケースが多く、単独または家族とともに業務を行います。

引用:厚生労働省 全建総連における個人事業者等に関する状況について

一人親方は従業員を雇わずに仕事をするため、経営判断や業務管理をすべて自己責任で行う必要があります。

その一方で、自由度の高い働き方ができるため、自らのスキルや経験を活かしながら仕事の幅を広げていける点が魅力です。

個人事業主とは異なる

一人親方は広義では個人事業主に含まれますが、一般的な個人事業主とはいくつかの点で異なります。

| 一人親方 | 個人事業主 | |

|---|---|---|

| 対象となる業種の範囲 | 主に建設業・運送業・林業など特定の業種に限定 | 業種を問わない |

| 労災保険の適用 | 一人親方労災保険に任意加入が可能 | 原則、労災保険の対象外 |

| 従業員の雇用状況 | 原則として、常時使用する労働者を雇用できない(ただし、年間の労働日数が100日未満など、ごく短期間の補助的な雇用は認められる場合がある) | 従業員を雇用できる |

まず、個人事業主は業種を問わず幅広い分野で事業を展開できますが、一人親方は建設業や運送業など特定の業種に限定されます。

また、労災保険の適用範囲も異なり、通常の個人事業主は労災保険に加入できませんが、一人親方が「特別加入制度」によって労災保険に加入することが可能です。

さらに、従業員の雇用に関しても違いがあり、個人事業主は自由に従業員を雇うことができますが、一人親方は基本的に労働者を雇用しません。

ただし、労災保険の特別加入においては、年間100日未満の雇用であれば一人親方としての扱いが継続される場合があります。

一人親方の年収は約546万円

2023年時点で、一人親方の給与は21,848円です。

年収換算すると約546万円(材料持ちの場合)となり、日本の平均給与約460万円と比較しても、一人親方の方が高年収っであることがわかります。

引用:全建総連東京都連合会

職人・一人親方の賃金推移 平均賃金

建設業で独立した場合の年収は?職種ごとの年収や年収アップのコツを解説

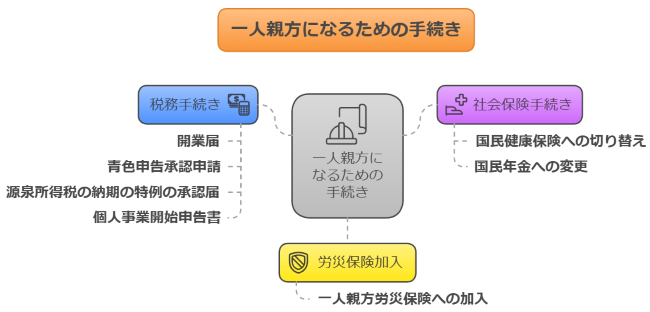

建設業で独立して一人親方になるために必要な手続き

建設業で一人親方として独立するためには、事前に公的な手続きをしっかりと済ませておくことが重要です。

独立後は事業の運営だけでなく、税務・社会保険・労災保険などの手続きも自己管理しなければなりません。

特に、開業届の提出や青色申告の申請、健康保険・年金の切り替え、労災保険の加入などは忘れずに行う必要があります。

ここでは、一人親方として独立する際に必要な具体的な手続きを詳しく解説します。

一人親方になるための手続き

- 開業届を提出

- 青色申告承認申請を提出

- 「青色事業専従者給与に関する届」を提出(家族を従業員として雇う場合)

- 「源泉所得税の納期の特例の承認届」を提出

- 個人事業開始申告書を提出

- 国民健康保険への切り替え手続き

- 国民年金への変更手続き

- 一人親方労災保険への加入手続き

開業届を提出

一人親方として独立する際、まず提出が必要なのが「開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)」です。

開業届は税務署に対して、「これから個人事業を始めます」という意思を示すための書類で、事業開始から1か月以内に提出するのが原則です。(所得税法第229条によって定められています。)

開業届を提出することで、屋号付きの銀行口座を開設したり、融資の女性金の申請に使ったりすることができます。

また、青色申告の申請と一緒に提出すれば、最大65万円の所得控除などの税制メリットを受ける準備も整います。

書類は税務署の窓口または国税庁のホームページから入手でき、提出は持参・郵送・e-Taxのいずれでも可能です。

開業届の出し方

- 開業から一ヶ月以内に、書類を作成する

- 管轄区域の税務署に提出する

開業届を提出しなくても罰則はありませんが、税金や助成金などの面でデメリットが多いので、提出しておくことをおすすめします。

青色申告承認申請を提出

節税メリットを活かすためには、「青色申告承認申請書」も提出しましょう。

青色申告とは確定申告の方法の一つで、正しい帳簿をつけることで税制上の優遇を受けられる制度です。

最大65万円の「青色申告特別控除」や、赤字の3年間繰越、家族への給与を経費にできるなど、一人親方にとっては経営の安定化に直結する制度です。

青色申告の申請をするメリット

- 最大65万円の特別控除が受けられる

- 事業で赤字が出た場合、翌年以降3年間に渡ってその赤字を利益から差し引くことができる

- 家族への給料を経費にできる(専従者給与)

- 30万円未満の固定資産(工具、機械、備品など)を、一括で経費にできる(少額減価償却資産の特例)

- 金融機関や取引先からの信頼度が上がる

青色申告を利用するためには、「青色申告承認申請書」を提出期限までに提出する必要があります。

[提出時期]

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

提出方法は開業届と同じく、税務署への持参・郵送・e-Taxのいずれかで対応できます。

「青色事業専従者給与に関する届」を提出(家族を従業員として雇う場合)

一人親方として事業を行いながら、配偶者や子どもなど家族を従業員として雇う場合、「青色事業専従者給与に関する届」の提出をしましょう。

「青色事業専従者給与に関する届」を出すことで、家族に支払う給与を事業経費として計上でき、結果として課税所得を抑えることが可能になります。

たとえば年間300万円の給与を家族に支払えば、その分を丸ごと経費とすることができるため、節税効果は非常に大きいです。

ただしこの制度を利用するには、家族が6か月以上かつ原則として専従で事業に従事している必要があります。

また届出には提出期限がありますので、忘れずに対応しましょう。

[提出時期]

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。

「源泉所得税の納期の特例の承認届」を提出

家族を従業員として雇用する場合、給与を支払う際には「源泉所得税」の納付義務が発生します。

通常は毎月税務署へ納付する必要がありますが、「源泉所得税の納期の特例の承認届」を提出すれば、年2回(7月と1月)の納付にまとめることができます。

たとえば、給与を支払うたびに毎月源泉税を納付するのは非常に手間がかかりますが、特例を受ければ事務負担が大幅に軽減されます。

開業後に落ち着いてからでも問題はありませんが、できるだけ早めに提出しておくのが望ましいです。

申請は税務署の窓口か郵送、e-Taxで行うことができ、届出後の翌月以降に支払う給与から特例が適用されます。

個人事業開始申告書を提出

「個人事業開始申告書」とは、都道府県税事務所に対して提出する書類で、個人で事業を開始したことを地方自治体に通知する目的で提出します。

開業届が国税に関する届出であるのに対し、個人事業開始申告書は地方税に関する届出である点が異なります。

また開業届とは異なり都道府県への届け出になりますが、提出は義務化されていない地域もあります。

ただし、多くの自治体では提出を推奨しており、提出しておくことで住民税や事業税の課税処理がスムーズに行われます。

たとえば東京都では、開業日から15日以内の提出が推奨されており、申告書は窓口か郵送、もしくは電子申告で提出可能です。

国民健康保険への切り替え手続き

一人親方として独立すると、会社員時代に加入していた社会保険(健康保険・厚生年金)から、国民健康保険・国民年金への切り替えが必要になります。

国民健康保険への加入手続きは、退職後14日以内に居住地の市区町村役場で行わなければなりません。

国民年金への変更手続き

また、国民年金の手続きも忘れてはいけません。国民年金の保険料は一律で、2024年度の場合、月額16,980円です(前納割引あり)。

国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,980円です(令和6年度)。

なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。引用:日本年金機構│国民年金保険料の金額

なお、収入が不安定になる可能性がある場合は、国民年金の「免除申請」や「国民年金基金」などの制度を活用することも検討しましょう。

健康保険と年金の切り替えを怠ると、医療費の全額負担や老後の年金受給額の減少につながるため、早めに手続きを済ませることが大切です。

一人親方労災保険への加入手続き

建設業の現場では、事故やケガのリスクが高いため、一人親方として独立する際には「一人親方労災保険」に加入することが推奨されます。

通常、労災保険は雇用されている労働者のみが対象ですが、一人親方の場合は「特別加入制度」を利用することで、業務中の災害に対する補償を受けることが可能です。

加入手続きは、「一人親方労災保険組合」などの団体を通じて行うのが一般的で、保険料は年齢や給付基礎日額に応じて決まります。

特に家族を養っている方は、万が一の事故や病気に備え、労災保険だけでなく民間の所得補償保険なども併せて検討すると、より安心して業務を行うことができます。

一人親方におすすめ労災保険を選ぶポイント!補償内容・費用や選ぶ際の注意点も解説!

労災保険未加入だと現場入場を制限されることもある【体験談あり】

国土交通省により「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」が作られ、平成29年度以降は、社会保険未加入の作業員は現場入場を認めない取扱いが求められています。

現場によっては労災保険の加入が必須条件となっていることも多くなり、未加入だと仕事を受けられないケースもあります。

【労災保険未加入の一人親方の現場の声・体験談】

やっと仕事を受注できると思いきや、保険に加入していないと現場に入れないといわれた。急いで加入手続きすることになりました。

元請に労災保険番号を早く提出するように言われました。提出できなければ仕事を失ってしまいます。ここまで大事になるとは思いませんでした。

手続きはしているものの、労災保険番号がないと現場に入ることができません。先に番号だけでも教えてくれると助かるのですが…

労災保険の手続きをしてから労災保険番号を受け取るまでにはラグがあります。

建設業の一人親方として独立を決めたら、早めに労災保険の加入手続きを進めておくようにしましょう。

建設業の独立開業でよくある失敗例は?原因・対策、失敗しない独立手順も解説

建設業で独立して一人親方になるための事前準備

建設業で一人親方として独立するには、単に技術力があるだけでは成功しません。

独立後に安定した収入を得るためには、資格の取得や資金の準備、信用を高めるための対策が必要です。

特に、専任技術者の資格を取得しておくことで、請け負える仕事の幅が広がり、より高単価な案件を獲得しやすくなります。

また、事業用の銀行口座やクレジットカードの作成、作業車のローン契約を済ませておくと、事業運営をスムーズに進められます。

独立前にすべきこと

- 仕事に必要な道具・初期費用の準備

- 専任技術者の資格を取得

- 事業用の口座やクレジットカードを作る

- 作業車などのローン契約をしておく

- 人脈を広げる

仕事に必要な道具・初期費用の準備

一人親方として独立する際には、事業運営に必要な道具や設備、事務所の確保など、初期費用の準備が欠かせません。

たとえば、建設業であれば電動工具や作業車、資材を運搬するトラックなどが必要になることが多く、その購入費用は数十万円から数百万円に及ぶこともあります。

さらに、開業から売上が発生するまでの運転資金も確保しておくことが重要です。

また、事務作業を円滑に進めるために、パソコン・プリンター・業務用ソフトなどの導入も考えておきましょう。

事務所を構える場合には、賃貸契約にかかる敷金や礼金、家賃なども考慮し、無理のない範囲での開業準備を進めることが大切です。

「独立したいが資金面が心配…」「まずは経験を積みながら資金作りしたい」という方は、「GATEN職」を活用して年収アップを狙える仕事や、独立支援のある求人を探してみてください!

建設業許可の取得

一人親方として活動する際、請負金額が「500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)」の工事を受ける場合には、建設業許可が必要です。

許可がないと大きな工事を受注できないだけでなく、元請けから信頼を得るうえでも不利になるケースがあります。

建設業許可を取得することで、公共工事への参入やより高単価な案件への挑戦が可能になり、収益拡大のチャンスが広がります。

そのため、将来の成長を見据えるなら、早い段階で許可取得を目指すことが非常に重要です。

専任技術者の資格を取得

建設業で一人親方として独立する際、請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を受注するには、建設業許可が必要になります。

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置することが義務付けられています。

専任技術者になるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

| 専任技術者になる条件 | |

|---|---|

| 一般建設業 | ・指定学科修了者で高卒後5年以上、もしくは大卒後3年以上の実務の経験がある ・指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験がある、または専門学校卒業後3年以上実務の経験があり専門士もしくは高度専門士を有する ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務経験がある ・定められている国家資格を持っている ・複数業種に係る実務経験を有する者 |

| 特定建設業 | ・定められている国家資格を持っている ・一般建設業の専任技術者の要件を満たし、許可を受けようとする建設業で発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験がある ・大臣特別認定者 |

たとえば、「1級建築施工管理技士」を取得すれば、大規模な建築工事にも関与でき、より高収入を得られる可能性が高まります。

今後、大規模な工事を請け負いたい場合は、専任技術者の資格取得を検討しましょう。

また、建設業界に特化した求人サイト「GATEN職」では、建設業で独立を目指す方を応援する企業だけを集めた特集を紹介しています。

具体的には、参考書代、受験代、実技試験に向けた練習等、働きながら資格取得をサポートしてくれる企業を紹介しています。

特に、建築士、施工管理技士(1級・2級)のような国家資格は難易度が比較的高く、取得までに時間がかかることも多いです。

独立応援企業であれば、収入を維持しながら資格取得に向けたスキルアップが可能です。

参考書代、受験代などの費用面のサポートを受けられることもあれば、会社の材料や道具を使って一緒に練習しながら教えてもらえる企業もあります。

掲載企業は全て求人募集中なので、以下からぜひチェックしてください。

事業用の口座やクレジットカードを作る

独立後の資金管理をスムーズに行うために、事業用の銀行口座やクレジットカードを用意しておくことが重要です。

個人の口座と事業用口座を分けることで、収支の管理がしやすくなり、確定申告や経理作業の負担を軽減できます。

また、クレジットカードは、建設資材の購入やオンライン決済に便利であり、手元資金が不足している場合でも支払いをスムーズに行えます。

屋号付きの銀行口座を開設することで、取引先からの信頼も得やすくなるため、可能であれば法人用の銀行口座も検討するとよいでしょう。

作業車などのローン契約をしておく

建設業で一人親方として活動する場合、現場へ移動するための作業車や資材の運搬に使うトラックが必要になることが多いです。

作業車を購入する際はローンを利用することが一般的ですが、独立後は審査が厳しくなるため、会社員のうちにローン契約を済ませておくと安心です。

独立直後に一括で購入するのは負担が大きいため、長期的な資金計画を立てたうえでローンを組むことをおすすめします。

また、リース契約を活用すれば、初期費用を抑えつつ、メンテナンス費用も含めた契約ができるため、資金に余裕がない場合は検討してみましょう。

人脈を広げる

一人親方として安定して仕事を受注するためには、事前に人脈を築いておくことが不可欠です。

特に、元請け業者や同業者との関係を構築しておけば、仕事の紹介を受けやすくなり、閑散期でも安定した収入を得やすくなります。

また、現在勤めている会社の上司や同僚と良好な関係を築いておくことで、独立後に仕事を依頼される可能性も高まります。

独立前から積極的に人とのつながりを意識し、将来的に仕事の依頼を受けやすい環境を整えておきましょう。

気になる地域やお住まいの地域を選択することで、各独立支援企業の社長からのメッセージを確認できます。

実際に独立経験のある親方の体験談や、独立してよかったこと、苦労したエピソード等、独立に向けて参考になる体験談も無料で公開しています!

もちろん、掲載企業は全て求人募集中なので「この社長のもとで学びたい!」と思える企業が見つかればそのまま応募も可能です。

独立前の人脈づくりと同時に、独立に向けた手厚いサポートを受けながら働ける環境を見つけてください!

建設業で独立して一人親方になるメリット

建設業界で一定の経験やスキルを積んだ職人が、次のステップとして「一人親方」として独立する選択をするケースは少なくありません。

一人親方とは、会社に雇用されるのではなく、個人で元請けや下請けから仕事を受け、自ら現場で作業を行うスタイルの働き方です。

給与制の会社員とは異なり、努力や技術に応じて収入を大きく伸ばすことができるほか、働く時間や休みも自分で決められるという自由度の高さが魅力です。

また、法人化しない限り従業員の雇用義務がなく、人材管理の手間も抑えられる点もメリットです。

以下では、一人親方として独立することの主なメリットを4つの観点から詳しく解説していきます。

建設業で独立して一人親方になるメリット

- 年収アップを目指せる

- 働き方の自由度が高くなる

- 人間関係のストレスが軽減する

- 従業員を管理する必要がない

年収アップを目指せる

一人親方として独立する最大のメリットは、自分の頑張り次第で年収を大幅に伸ばせることです。

会社員として働く場合は、毎月の給料が一定で、どれだけ現場で働いても収入が急激に増えることはほとんどありません。

一方一人親方であれば、高単価の案件を受注したり稼働時間を増やすなど、自分次第で会社員時代よりも高収入を狙うことができます。

実際、令和5年の調査では、建設業全体の平均賃金は34万9,400円/月、年収換算ではおおよそ419万円です。

厚生労働省:令和5年賃金構造基本統計調査「第5-1表 産業、年齢階級別賃金及び対前年増減率」

一方、同じく令和5年の調査にて、一人親方の平均日当は21,677円(材料持ちの場合)であり、年収換算すると約533万円※になります。

※1年間の労働日数を246日とした場合の計算(令和7年の平日日数)

引用:全建総連東京都連合会

職人・一人親方の賃金推移 平均賃金

建設業の平均賃金約419万円に対し、一人親方の平均年収は約533万円なので、建設業の一人親方として独立することで年収アップできる可能性が高いことがわかります。

とくに優良な元請け企業との関係を築ければ、安定的に高単価の仕事を受注することができ、継続的な年収アップにつながります。

また、建設業界専門の求人サイト「GATEN職」では、建設業で独立を目指す方を応援する企業を集め、都道府県別に特集しています。

実際に独立を成功させた社長が語る、独立のメリット・デメリット、苦労したエピソード等、独立に向けて参考になる体験談も無料で公開しています!

実際、起業してよかった事として「自由」と「お金」を挙げる社長もおり、年収アップを目指して独立を目指したい方が参考にできるエピソードも多いです。

もちろん、掲載企業は全て求人募集中なので「この社長のもとで経験を積みたい!」と思える企業が見つかればそのまま応募も可能です。

参考書代、受験代などの費用面の支援や、会社の材料や道具を使っての実技対策、独立に必要な書類作成のサポートをしてくれる企業を集めていますのでぜひチェックしてみて下さい!

働き方の自由度が高くなる

一人親方になると、働く曜日や時間、休日の取り方をすべて自分で決められるようになります。

たとえば、平日に休みを取りたい、長期休暇を自分で設定したいという場合も、スケジュール調整さえできれば実現可能です。

とくに子育て中の職人や、セミリタイアを視野に入れている人には、時間的な自由度の高さが大きなメリットとなるでしょう。

人間関係のストレスが軽減する

一人親方は会社員と違い、上司や同僚に気を遣う必要がなく、自分の仕事に専念できる点が大きな強みです。

企業に所属していると、上司の機嫌や評価に左右される場面が多く、場合によってはパワハラなどで精神的に負担を抱えるケースもあります。

しかし、一人親方であれば会社員のような上下関係から解放され、余計なストレスをためずに業務に集中できます。

人間関係に煩わされない働き方は、技術力の発揮やモチベーションの維持に直結する大きなメリットです。

| 人間関係のメリット | |

|---|---|

| 上司との関係 | 上司の評価やパワハラに悩まされる心配がない |

| 同僚との関係 | 社内の派閥や人間関係のトラブルを避けられる |

従業員を管理する必要がない

法人化せずに一人親方として活動する場合、従業員を雇う必要がないため、人材管理にかかる負担が大幅に軽減されます。

従業員を雇うと、給与計算、社会保険手続き、労務トラブルへの対応など、現場以外の業務が一気に増えてしまいます。

結果的に現場に集中できる時間が増え、品質の高い仕事を提供することにもつながります。

また、確定申告や帳簿管理などの事務作業も比較的シンプルで済むため、開業当初から負担を抑えた形での独立が可能です。

建設業で独立して一人親方になるデメリット

建設業で一人親方として独立すると、自分の裁量で働ける自由さや高収入を目指せるチャンスがあります。

しかし、その一方で会社員にはないリスクや負担を背負うこともあります。

仕事量や景気の影響を直接受けやすいため、安定的に収入を得ることが難しい点も特徴です。

また、経理や税務などの事務処理を自分で行う必要があり、労力や時間がかかります。

一人親方として働く際には、メリットだけでなくデメリットも十分理解したうえで準備することが重要です。

建設業で独立して一人親方になるデメリット

- 収入が不安定になるリスクがある

- 自分で税務処理する必要がある

- 大手企業の案件を取るのは難しい

- 会社員より保険料が高くなりやすい

収入が不安定になるリスクがある

建設業は季節や景気の影響を強く受けるため、一人親方の収入は安定しにくい特徴があります。

繁忙期には案件が集中し高収入を得られる一方で、閑散期には仕事が減少し、収入が大きく落ち込むこともあります。

また、現場作業ではケガのリスクが常に伴い、万が一長期離脱を余儀なくされると収入が途絶える危険性もあります。

厚生労働省の報告によると、令和6年に建設業で労働災害によりケガや死亡した人の数は、13,849人にのぼりました。(厚生労働省 令和6年における労働災害発生状況について)

労災保険の特別加入で一定の補償は受けられますが、休業中の生活を支えるには貯蓄や保険などの備えが不可欠です。

このように、一人親方は収入が波に左右されやすいため、計画的な資金管理が求められます。

| 収入が不安定になる主な要因 | |

|---|---|

| 季節の影響 | 住宅需要が減る冬季は案件が減少しやすい |

| 景気の影響 | 不況期は建設投資が縮小し、受注が減少する |

| ケガや病気 | 休業期間中は収入が途絶えるリスクがある |

自分で税務処理する必要がある

一人親方はの場合、収入や経費を日々記録し、年度末には自分で確定申告を行う必要があります。

会社員と違い、給与から自動的に税金が差し引かれることはありません。

材料費や工具費、交通費などを経費計上するためには領収書や帳簿をしっかり管理しなければなりません。

会計ソフトを活用すれば効率化できますが、それでも業務に慣れるまでは負担に感じることもあります。

税務処理は避けて通れない業務ですので、独立する際には事前に手続きの流れを把握し、必要な環境(会計ソフトの用意等)を整えておきましょう。

税務処理で求められる対応

- 収入と経費の記録

- 確定申告の作成と提出

- 会計ソフトや税理士の活用

大手企業の案件を取るのは難しい

一人親方は主に工務店や元請けから下請けとして案件を受注することが多く、大手企業と直接契約するのは容易ではありません。

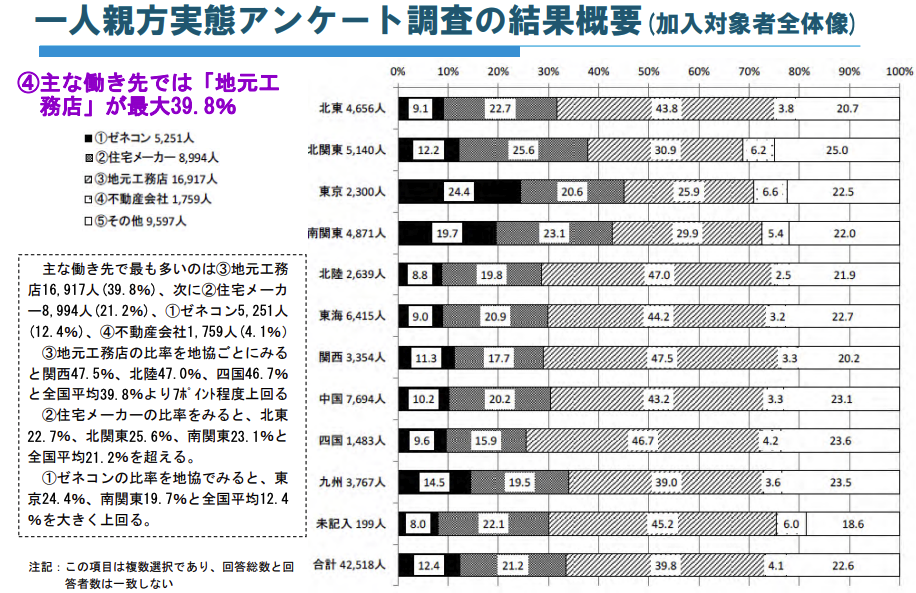

厚生労働省の調査によると、一人親方の働き先として地元工務店が約40%と最も多く、ゼネコンが約12%、建築メーカーが約21%になりました。

引用:厚生労働省 全建総連における個人事業者等に関する状況について

大手企業は取引先に厳しい基準を設けており、建設業許可や施工実績、財務状況の安定性、労働者災害補償保険への加入状況なども審査対象となることが一般的です。

特に施工実績、財務状況の安定性に関して、個人事業主である一人親方では条件を満たしにくいのが現実です。

その結果、取引できる企業の幅が狭まり、案件数や収入に影響が出る可能性があります。

大手企業と直接取引を行うには、許可や実績を積み重ねる長期的な準備が必要です。

| 大手企業と契約が難しい理由 | |

|---|---|

| 建設業許可 | 許可を持たないと取引できないケースが多い |

| 施工実績 | 一定の実績が求められ、個人では不利になりやすい |

| 財務状況 | 安定性が審査されるため個人では条件を満たしにくい |

塗装業独立の仕事の取り方は?下請けではなく元請けとして仕事を取る方法

会社員より保険料が高くなりやすい

会社員の場合、健康保険料の半分を雇用主が負担してくれますが、一人親方は全額を自己負担しなければなりません。

さらに国民健康保険には傷病手当金がなく、病気やケガで長期間働けなくなった場合の備えも弱くなります。

加えて国民年金の保険料も全額自己負担となるため、社会保険料の負担は会社員と比較して大きくなります。

扶養家族が多い場合、その分の負担もさらに増加するため計画的な資金管理が求められます。

国民健康保険の保険料を安く抑えるためには「国民健康保険組合」への加入も検討してみましょう。

一人親方の保険料負担

- 国民健康保険料を全額自己負担

- 国民年金保険料を全額自己負担

- 傷病手当金がなく休業時のリスクが大きい

保険料を安く抑えるには「国民健康保険組合」加入がおすすめ

国民健康保険の保険料を安く抑えるには「国民健康保険組合」への加入も検討してみましょう。

国民健康保険組合は、職業別に設立されている健康保険制度で、一人親方や自営業者が加入できます。

建設業の場合は「建設国保」と呼ばれ、一般的な国民健康保険と比較して保険料が割安な傾向があります。

加入できる組合は地域によって異なり、例えば神奈川県建設業国民健康保険組合や静岡県建設産業国民健康保険組合など、各地域で独自に運営されています。

保険料や加入条件は地域や年齢によって異なるため、詳細は各組合ごとに確認しましょう。

| 建設業で利用できる主な国民健康保険組合 | |

|---|---|

| 東京都 | 建設連合国民健康保険組合 東京都支部 |

| 神奈川県 | 神奈川県建設業国民健康保険組合 |

| 静岡県 | 静岡県建設産業国民健康保険組合 |

| 愛知県 | 愛知建連国民健康保険組合 |

| 京都府 | 京都府建設業職別連合国民健康保険組合 |

建設業で独立して一人親方になるうえでの注意点

一人親方として建設業で独立することには多くのメリットがありますが、同時に注意すべき点もいくつかあります。

事前の準備不足や制度への理解が不十分だと、開業後に思わぬトラブルや損失につながることがあります。

特に、建設業許可の有無や税務申告、信用に関わる契約タイミングなどは、収入や仕事の幅に直結する重要なポイントです。

これから一人親方としてスタートを切る方は、自由な働き方を実現するためにも、リスクを避けるための注意点を押さえておきましょう。

以下では、独立時に見落としやすい3つの注意点について解説します。

建設業で独立して一人親方になるうえでの注意点

- 建設業許可がないと受注できる仕事が限定される

- 開業届を出さないと税務上のデメリットが大きい

- クレジットカードやローンの契約は独立前がおすすめ

建設業許可がないと受注できる仕事が限定される

建設業で独立して仕事を受ける場合、1件あたりの請負金額が「500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)」になると、建設業許可が必要になります。

建設業許可がないと、大規模な案件を受注することができず、仕事の内容が小規模工事に限られてしまいます。

安定的に仕事を確保したい場合や、将来的に売上を拡大したい場合は、早い段階で建設業許可の取得を検討すべきです。

開業届を出さないと税務上のデメリットが大きい

一人親方として独立したら、原則として事業開始から1ヶ月以内に税務署へ「個人事業の開業届」を提出する必要があります。

提出しないこと自体に罰則はありませんが、税務上の大きなメリットを受けられなくなるリスクがあります。

たとえば、「青色申告」が使えなくなり、65万円の特別控除や赤字の繰越といった節税効果を受けることができません。

今後の資金調達や事業運営をスムーズに行うためにも、独立と同時に開業届をきちんと提出しておきましょう。

クレジットカードやローンの契約は独立前がおすすめ

一人親方として開業後は、安定した収入実績が確立されるまで、クレジットカードやローンの審査に通りにくくなる可能性があります。

金融機関やクレジット会社は「継続的な収入があるか」「信用情報に問題がないか」を重視しており、開業直後の個人事業主は審査のハードルが高くなりがちです。

また、事業用クレジットカードを持っておけば、経費の管理がしやすく、キャッシュフローの調整にも役立ちます。

将来的な資金繰りを安定させるためにも、開業前に必要な契約を済ませておくことをおすすめします。

また、建設業界専門の求人サイト「GATEN職」では、建設業で独立を目指す方を応援する企業だけを集めた特集を公開しています。

手厚い独立支援(資格取得支援や書類作成のサポート等)を受けながら働ける職場を、最短距離で見つけることができます。

独立のためのノウハウを持った社長のもとで働ける求人なので、クレジットカードやローン契約を始めとする「独立前の事前準備や対策」についての的確なアドバイスも期待できます。

気になる求人にはそのまま応募の可能ですので、「この社長のもとで独立に向けた経験を積みたい!」と思える求人を見つけてみるのもおすすめです!

建設業の一人親方としての独立準備にはGATEN職がおすすめ

一人親方として建設業で独立を成功させるためには、資格の取得や資金の確保、必要な届出の提出等の事前準備が必要です。

一人親方になるための手続き

- 開業届を提出

- 青色申告承認申請を提出

- 「青色事業専従者給与に関する届」を提出(家族を従業員として雇う場合)

- 「源泉所得税の納期の特例の承認届」を提出

- 個人事業開始申告書を提出

- 国民健康保険への切り替え手続き

- 国民年金への変更手続き

- 一人親方労災保険への加入手続き

準備を怠ると、開業後に資金繰りが厳しくなったり仕事をスムーズに受注できないといった思わぬトラブルに直面するリスクがあります。

また、事業用の口座やクレジットカードの作成、人脈づくりなども安定した仕事を得るために重要です。

独立が成功すれば、収入が増える可能性があるだけでなく、自分らしく自由に働きやすくなります。

しかし、建設業の一人親方として独立するためには独立後に困らないレベルの専門的な知識やスキルを身につけている必要があります。

まずは働きながら一人親方として独立できるまで腕を磨く、今よりスキルアップを目指せる職場へ転職するというのも、独立を成功させるための方法の一つです。

建設業で独立を考えている方は、建設業専門求人サイト「GATEN職」をぜひ活用してください。

| GATEN職の詳細 | |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アール・エム |

| 対応地域 | 全国 |

| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |

| 業種 | 建設業界中心 |

| 未経験 | ○ |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |

| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |

| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |

| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |

GATEN職の特徴

- 建設業の職人専門の求人サイト

- 独立歓迎の求人多数

- スキルアップや給与アップのチャンスがある職場も見つかる

- 面倒な会員登録なし!すぐに求人へ応募可能

GATEN職は、建設現場で働く「ガテン系」の職種に特化した求人サイトで、大工、鳶職、塗装屋など、土木・建築系の職人の求人を 7,446件(2026年1月時点)

手厚い独立支援のある職場や、経営ノウハウが学べる求人も豊富です。

建設業の一人親方として独立するために腕を磨きたい、資金作りのために給与アップできる職場を探したいという職人の方も、ぜひGATEN職で求人を探してみてください。

「GATEN職」の独立歓迎の求人はこちら